на руку Дарьи Петровны.

– Дашенька у нас сущий ангел, – сказала Бошняку и строго взглянула на мужа. – А над амурами смеяться грех!

Если бы генерал Бенкендорф смог в этот миг увидеть Дарью Петровну, то он поразился бы удивительной схожести её с той девушкой, что была убита на Сенатской в день мятежа. Казалось, если подробно расспросить её, то она непременно вспомнила бы события того дня. Как весело кружили снежинки, как жали и всё равно радовали новые сапожки, как вслед ей улыбались и перешёптывались два молодых солдата Московского лейб-гвардии полка.

Закончив обед, все перебрались в гостиную с большим кожаным диваном и тремя глубокими креслами. В простенке стучали часы, за распахнутым в сад окном падал дождь.

Бошняк набрасывал портрет Данаи Львовны. Накрученные букли делали её лицо маленьким и тонким, как у гончей. Из нагромождения причёски и лент, будто из норки, смотрел добрый, робкий зверёк.

Пётр Никодимович и полицмейстер закурили трубки, комната наполнилась дымом крепкого голландского табака.

На коленях Данаи Львовны лежала папка с рисунками Бошняка. На каждом листе было изображено растение.

– Что же это вы, Александр Карлович, все подряд цветы рисуете? – подавляя зевок, спросила она.

Бошняк с улыбкой посмотрел на неё. Его улыбка была долгой; она застыла на его лице, а глаза были внимательны и серьёзны. Даная Львовна смутилась и стала хороша.

– Что вы, – наконец ответил Бошняк. – Только красивые.

От приятной лести Даная Львовна повела плечами, стрельнула глазками и показала рисунок мужу. На нём было усыпанное фиолетовыми цветками растение.

– А вот это у нас в имении растёт, – сказала Даная Львовна.

– Аконит, – Бошняк поправил линию носа. – Ядовитый цветок. Бывает достаточно и одного прикосновения.

Даная Львовна с осторожностью отложила рисунок.

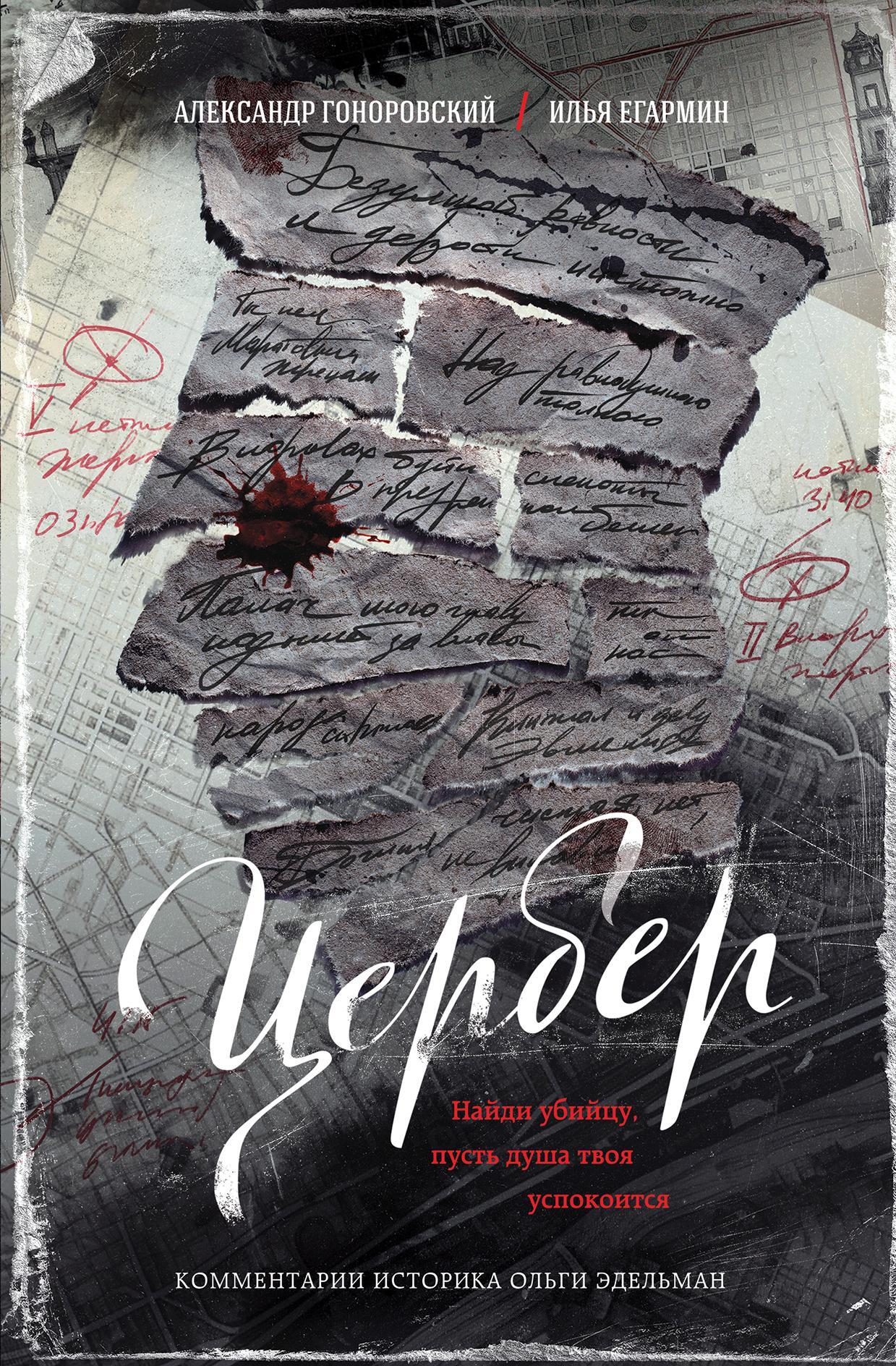

– Когда близ греческого города Аконе Геракл из царства мёртвых трёхглавого пса Цербера вывел, – продолжал Бошняк, – из пасти собаки адской слюна текла. Там где она капала, он и вырастал.

– Страсти какие, – произнесла Даная Львовна.

– Что же, – поддержал разговор Донников, – выходит, Цербер и до наших краёв добрался?

– Выходит, что так, – ответил Бошняк.

Шум дождя перебил стук в дверь.

– Кто таков? – глухо крикнул старик-слуга.

– Фельдъегерь со срочным донесением.

Городничий и Даная Львовна с испугом посмотрели на Бошняка.

Скоро на пороге возник фельдъегерь в тяжёлом от дождя мундире.

– Пакет для господина полицмейстера из Санкт-Петербурга! – громко доложил он, стукнув каблуком.

Даная Львовна вздохнула с облегчением. Пётр Никодимович вытер ладонью покрасневший затылок.

– Прошу простить, господа, – Донников подозвал фельдъегеря, принял конверт.

В соседней комнате Митя и Вера, прижав носы к залитому дождём стеклу, разглядывали тюремную карету, забравшихся в неё Фролку и Блинкова. Дверь кареты была открыта. Фролка подставлял босые ноги под струи дождя.

В гостиной гулял маятник. В воздухе висели тишина и ожидание. Донников, продолжая читать донесение, спросил:

– Alors quoi, Caroline Adamovna est allée chez Pouchkine a Mikhailovsky [59]?

– Elle avait pris des dispositions pour venir [60], – ответила Даная Львовна.

В глазах Петра Никодимовича загорелись масляные огоньки. Даная Львовна строго взглянула на мужа.

– И в Баден на воды, – добавила она.

– Воды-воды-воды… – как эхо отозвался Донников.

Вечер в Новоржеве случился тёплый и сырой. Фролка притащил в гостевую комнату ещё одно одеяло, хотел затопить печь, но Бошняк отказался и велел выезжать завтра пораньше, как только лошади отдохнут.

Он открыл заслонку, поворошил пальцем давно остывшие угли.

Комната была убрана. Ни знакомого запаха, ни оставленной булавки. Разве что плотно зашторенные окна и воздух, которым она дышала, говорили о недавнем её присутствии.

Бошняк раздвинул шторы, распахнул окно.

За окном был сад с тяжёлыми яблоками. С детства Бошняк любил смотреть на ветки деревьев – как они чернеют на фоне серого зимнего неба, как покрываются листвой. Каждый год в природе случалось то самое воскрешение, которое так хотел перенять человек.

Бошняк лёг, накрылся всеми одеялами, которые принёс Фролка, повернулся к стене. На мягких обоях ногтем была выдавлена еле заметная линия. Будто кто-то, может быть, очень давно, не мог здесь заснуть.

Дарья Петровна придвинула к бумаге свечу, обмакнула в чернильницу гусиное перо и продолжила письмо:

«Aujourd'hui, au déjeuner, papa recevait M. Bochniak, qui est arrivé pour arrêter un certain conspirateur. Ce Boshniak est très dangereux. Ne riez pas, Alexandre Sergueiévitch, mais ma première pensée était qu'il fût venu pour vous. Je prie Dieu d'avoir tort. Mais il me semble que vous feriez mieux de brûler vos épigrammes, vos poèmes épris de liberté et de vous éloigner du péché le plus possible… Au moins ici à Pskov. Il y a du monde, un grand marché et un fleuve. Gardez-vous, ne serait-ce que pour un moment, d'exprimer des pensées audacieuses à qui que ce soit ou de rire des souverains. Et rasez enfin ces favoris broussailleux, qui vous donnent l’air d’un franc-maçon» [61].

Коляска Бошняка подпрыгивала на ухабах.

– Прибавь! – крикнул Бошняк Фролке.

– Развалимся, Александр Карлыч!

– Кому сказано!

Фролка щёлкнул кнутом, лошади рванули, повозку подбросило. Колесо сорвалось с оси, поскакало вперёд. Повозка накренилась, ось прочертила по земле глубокую борозду. Коляска встала.

– Говорил же, – Фролка слез с козел. – Должно, шплинт слетел.

– Колесо ищи, – Бошняк спрыгнул на землю.

– Да вон оно. Надеть только мудрёно.

– Я подыму, а ты надевай, – велел Бошняк.

Фролка подкатил колесо. Бошняк схватился за края повозки, застонал, приподнял:

– Ставь…

Лицо его побагровело, жилы вздулись на шее.

Фролка нацелился втулкой на ось, но тут Бошняк опустил руки.

– Зря мы Блинкова с его каретой в Новоржеве оставили, – сказал Фролка. – Ехали бы сейчас за решётками в тепле да в уюте.

Бошняк снова ухватился за край:

– Готов?

Фролка встал с колесом наготове.

Бошняк снова приподнял повозку и снова опустил.

– Не надрывайтесь, Александр Карлович, – сказал Фролка. – Вы же сроду тяжестей не таскали.

Бошняк нашёл тряпицу и, тяжело дыша, принялся вытирать руки, когда послышался отдалённый гул копыт и на пригорке показались четверо всадников. Фролка достал из повозки и поудобнее перехватил молоток.

В первом верховом Бошняк узнал Донникова. С ним были трое солдат-калмыков.

– Приятная встреча, – сказал Фома Фомич. – Вы так быстро отбыли, что не имел возможности продолжить интересное знакомство. Куда путь держите? Позвольте, угадаю. В Михайловское.

Он с любопытством поглядел на грязные руки Бошняка.

– А ну! – скомандовал.

Коренастые коротконогие калмыки, спешились, облепили повозку, дружно её подняли.

– Выше, выше давай, – командовал старший из них, Бадмаев. Так командовать могут только свои, когда стая выше уважения.

Фролке пришлось поднять колесо, чтобы насадить его на ось.

– К чему предприняли столь дальнюю прогулку? – спросил Бошняк. – Да ещё верхом?

– Я люблю верхом, – ответил Фома Фомич. – И тоже, представьте себе, в Михайловское.

Фролка выровнял колесо, загнал в гнездо на оси толстый кривой гвоздь:

– Теперь духом домчим!

– А поедемте вместе? – предложил Донников. – Всё одно по пути. Я вам луга покажу заливные. А болота у нас какие! Красота!

Ищейки с любопытством глядели, как болотная грязь выдыхает пузыри. Рядом стояла пустая повозка.

– Где ж он? – сказал второй ищейка. – Скакнул – и нету…