– Стыдно, Рома!

– Что же там за полотно? – презрительно хмыкнул Лавров. – Обнаженная натура? Полина Жемчужная «в чем мать родила»?

– Слу-у-ушай… ты гигант мысли, – засмеялась она.

Великан принес поднос с дымящимся чайником, двумя чашками, лимоном на блюдечке и тарелкой бутербродов. Гость, несмотря на недомогание, ощутил зверский аппетит.

Глория решила составить ему компанию. Она бросила в чашку ломтик лимона и лениво помешивала, наблюдая за тем, как Лавров ест.

– Зубов принял меня за сообщницу Сатина…

– С чего вдруг? – с полным ртом осведомился начальник охраны.

– Банкир хочет приобрести его коллекцию полотен. А Зубов категорически отказывается продавать…

Москва. 1812 год.

Сожженная и покоренная, все еще полная сокровищ Москва разлагала французскую армию. Совсем недавно бодрое и боеспособное войско Наполеона неуклонно превращалось в сборище заурядных грабителей. Это уже были не солдаты, а разрозненные группы людей, которых занимали личные интересы. Общая идея завоевания России растворилась в улицах и переулках Москвы, рассеялась по брошенным хозяевами особнякам, магазинам, складам и трактирам…

Покинутый жителями город каким-то образом впитывал в себя силу «победителей» и перемалывал в своих невидимых жерновах. Сатина поражало, как никто из окружающих его людей не замечает сего несомненного развала и растления. Напротив, французы купались в довольстве и роскоши, не понимая, что сползают в пропасть… и что пропасть эта близка.

Не замечала ничего угрожающего и малютка Жюли. Каждую ночь они с Сатиным предавались бурным ненасытным ласкам. Но утром, очнувшись от наваждения, он с болью всматривался в ее черты, придумывая способ спасти возлюбленную. Ведь именно пылкое чувство к мадемуазель Арне привело его в Москву и заставило подвергать себя опасности. Как теперь осуществить то, для чего он отыскал ее?

Увезти ее сейчас не представлялось возможным. Французская труппа дала первый спектакль, принятый с восторгом. Зрители неистовствовали. Офицеры и штабные чиновники в ложах аплодировали стоя. Солдаты с крестами Почетного Легиона, заполнившие первые ряды, кричали «браво!».

Жюли Арне трудилась не покладая рук, выкраивая из парчи, бархата и кружев костюмы для артистов. Вся комнатка, где они с Николя предавались радостям любви, была усыпана обрезками и лоскутами, перьями и блестками.

Матерчатый чехол с портретом Сатин спрятал под досками пола, – под кроватью, немой свидетельницей плотских утех. С тех пор он не находил себе покоя. Насмешливый и высокомерный взгляд молодого человека, изображенного на полотне, преследовал его повсюду. Даже любовная лихорадка, сжигающая Сатина, не помогала ему полностью забыться.

– Давай уедем… – ночью после спектакля предложил он Жюли. – Тайком, ни с кем не прощаясь…

– Как можно? – взволнованно возразила она. – Мадам Бюрсей меня убьет! Кто станет шить для труппы? Модистки с Кузнецкого моста почти все разбежались…Что с тобой, Николя? Ты больше меня не любишь?

Ну, что он мог ей ответить? Как в момент триумфа убедить людей в скорой гибели? Сатина преследовали мысли о плачевной судьбе французских артистов.

Сам Наполеон еще ни разу не посетил театра. Для него по вечерам давались отдельные концерты из его любимых произведений. Итальянский певец Таркинио и госпожа Фюзи, исполнительница сентиментальных романсов, услаждали его слух.

Однажды концерт был прерван неожиданным сообщением: прискакал адъютант Мюрата[28]. Он привез печальное известие: король неаполитанский потерпел поражение под Тарутиным от войск Бенингсена…

Музыка смолкла. В зале, чадя, догорали свечи. Наполеон отказался от ужина и провел бессонную ночь. Наутро ударил мороз. Черные остовы сгоревших домов, голые деревья, дорожная грязь – все покрылось инеем, обрело твердость и четкость очертаний. Бледное небо дышало тревогой. Маркитанты подняли цены на теплые вещи.

Император отдал приказ о выступлении войск из Москвы. Артистов предоставили самим себе, и начал осуществляться тот самый кошмар, который предвидел Сатин, не смея заикнуться об ужасной участи подопечных госпожи Бюрсей.

Жюли рыдала. Ей не досталось места в лазаретном фургоне, где поместились трагики и комики. Кое-кто из актеров раздобыл себе лошадей, чтобы ехать верхом. Сатин наотрез отказывался следовать за армией французов.

– Это конец… – пытался втолковать он Жюли. – Ты же знаешь, какая у нас зима. Со дня на день пойдет снег. В лесах орудуют партизаны. Ты когда-нибудь слышала свист ядер?

Она плакала и трясла кудрявой головкой, в которой не укладывался безысходный трагизм ситуации. Сатин гладил ее по волосам и уговаривал довериться ему. Последнюю ночь в поздняковском доме Жюли провела в слезах, а ее любовник – в напряженных раздумьях.

После ухода французов в здании, где располагался театр, воцарились хаос и запустение. Драпировки в ложах были оборваны; парчовый занавес, закрывающий сцену, исчез. Коридоры, лестницы и зал загромождали декорации, мебель и то, что не прихватили в спешке отступающие. На улицах дымились забытые солдатами костры, валялись пустые ящики от снарядов. В воздухе пахло пригорелой кашей и конским навозом. В подворотнях прятались бородатые мужики в обносках: не то нищие, не то бандиты.

Сатин запретил Жюли выходить из комнаты, где оставалось его сокровище.

– Сиди здесь и жди меня, – наказал он. – Я попробую добыть для нас подводу. Возьмем с собой самое необходимое.

Она испугалась за рассудок Николя, когда тот полез под кровать и долго возился там, извлекая на свет божий продолговатый чехол с портретом.

– Что это?

– Величайшая ценность, – расплывчато ответил Сатин. – Фамильная реликвия.

– Покажи мне ее… – робко попросила Жюли.

– Потом, моя дорогая. Можешь спрятать чехол под юбкой?

– Разве нельзя положить его в мешок?

– Ладно, придумаем что-нибудь…

Сатин заранее запасся рукавицами и валенками для себя и мадемуазель Арне. Если резко похолодает, они могут замерзнуть в пути.

– О, Николя! Мне так страшно! Так страшно! Почему мы не пошли в Смоленск вместе с армией императора? Одни мы пропадем на этих ужасных диких дорогах… заблудимся, станем добычей разбойников!

– Ты хочешь умереть?

– Нет, нет! Я еще молода… я люблю тебя, Николя! Не уходи…

С этими словами Жюли бросилась к нему на грудь и прижалась, вздрагивая всем телом. Ее бил озноб.

– Оденься потеплее, – сказал Сатин, отстраняясь. – Я скоро вернусь, обещаю. Найду подводу и приеду за тобой. Не высовывай носа на улицу. Там опасно.

Они могли бы остаться в Москве, дожидаясь исхода военной кампании. Но Сатина гнала прочь нарастающая тревога. Похищенное из дворца Шереметевых полотно требовало более надежного убежища, чем разоренный неприятелем город.

Жюли забилась в угол и всхлипывала, вытирая слезы кружевной мантильей из театрального гардероба. У Сатина сердце разрывалось при взгляде на нее, но он вынужден был идти. Без подводы им не обойтись. Жюли не выдержит пешего перехода, а у него – больная нога.

– Я скоро вернусь, – повторил он. – Не бойся за меня. Со мной ничего не случится.

Он не был уверен в том, что говорил. Ему просто хотелось успокоить Жюли.

– Подожди!..

Она вскочила, подбежала к нему, сняла с шеи и вложила ему в руку маленький золотой медальон, хранящий ее тепло.

В этом жесте было столько трогательной заботы, что Сатин чуть не прослезился. Он спрятал медальон на груди и торопливо вышел из комнаты. Прихрамывая, он спустился во двор, в морозную свежесть и пустоту улицы. Солнце садилось, в его закатном свете тени казались багровыми. Лужи затянуло тонким ледком. Ветер нес по земле солому, обрывки лент и грязные бинты…

Сатин гнал от себя тяжелые мысли. Он достанет лошадей, подводу и увезет Жюли из этого мертвого города. Они благополучно доберутся до его дома, если тот уцелел… и заживут душа в душу, долго и счастливо. А портрет… Что портрет? Займет почетное место на стене в зале… или нет, лучше спрятать его от чужих глаз, где-нибудь в кабинете, подальше от любопытных…

Судьба портрета казалась расплывчатой, как очертания домов в наступающих сумерках. Сатин вспомнил заплаканное личико Жюли и решительно прибавил шагу. Под ногами похрустывало…

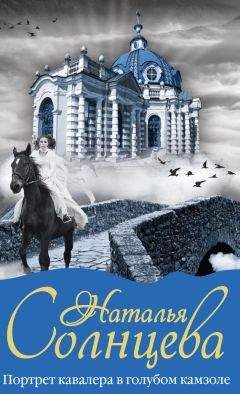

Молодой человек в голубом камзоле провожал его насмешливым взглядом. Словно он был не на холсте, а безмолвный и незримый, сопровождал Сатина. И в его присутствии иллюзии рассеивались, надежды таяли, в сердце рождалась неизбывная горечь…