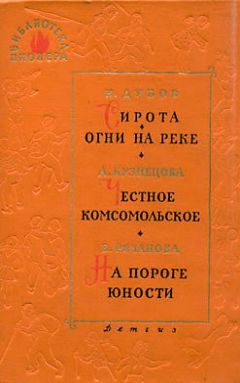

Николай Иванович Дубов

Сирота

Лёшка решил убежать.

Во всем был виноват дядька. По-настоящему он Лешке вовсе даже не дядька, а просто муж двоюродной тетки, но заставлял называть себя дядей Трошей. Вслух Лешка так его и называл, а про себя — Жабой.

У него толстая шея, бритая голова, широкий, как у жабы, тонкогубый рот. Невысокий, плотный, он часто садится, наклонившись вперед, опершись ладонями о раздвинутые колени и отставив локти в стороны, и тогда совсем становится похожим на жабу перед прыжком.

Когда мама была жива, он вместе с теткой раз или два приходил в гости, но прочно и навсегда вошел в Лешкину жизнь, когда мама умерла.

Отупевший от слез, голода и усталости, Лешка, съежившись, сидел на табуретке и не отрываясь смотрел на мать. Она, сразу вдруг вытянувшаяся, лежала на столе, прикрытая простыней, и лицо ее, две недели пылавшее жаром, было синевато-белым, холодным и чужим. Лешке было страшно смотреть на нее, но отвести глаза и посмотреть в сторону — еще страшнее. Лицо матери и все вокруг заволакивал радужный туман слез, голоса звучали глухо и невнятно. Казалось, в памяти только и останутся радужный туман да непонятное бормотание, однако прошло время, и обнаружилось, что Лешка увидел и запомнил не только это.

Он вспомнил, как соседка и Лидия Кузьминична, Лешкина тетка, горестно поджав губы, сидят в сторонке и о чем-то шепчутся, поглядывая то на маму, то на Лешку. А дядя Троша бродит по комнате, разглядывает и незаметно щупает вещи.

Потом он садится, опершись ладонями о колени, растопыривает локти в стороны и негромко говорит:

— Вещички, конечно, не ай-я-яй, вещички так себе, ну все-таки…

— Вещи мать не заменят, — вздыхает соседка. — Как с ним-то решаете? В детдом, что ли, его?

— В приют, значит? — спрашивает дядя Троша, и тетка выжидательно смотрит на него.

— Приютов теперь нету, детдома называются.

— То все едино — что бузина, что рябина, — говорит дядька и еще раз оглядывает комнату. — Обойдемся и без приютов.

— Что мы, не самостоятельные? — подхватывает тетка. — Воспитаем как надо быть, не чужие…

Соседка уводит Лешку к себе, кормит его и укладывает спать. На другой день мать хоронят. Во двор въезжает простая телега, на нее ставят гроб. Соседка что-то говорит дяде Троше, но тот отмахивается:

— В моей должности за попом идти? И оркестр ни к чему — не свадьба. Дудари эти полчаса посвистят, а запросят тыщу.

За гробом идут соседка, тетя Лида, две мамины сослуживицы. Соседка и сослуживицы вытирают слезы, тетя Лида тоже время от времени трет глаза платочком. Дядя Троша, зажав кепку в кулаке и заложив руки за спину, солидно шагает в сторонке. Возчик в нахлобученном на уши картузе идет рядом с телегой и от нечего делать пробует на ходу сковыривать кнутовищем засохшую на ободьях грязь. Дядя Троша озабоченно трогает лысую голову — не напечет ли солнцем? — и надевает кепку.

От всего этого Лешке становится так горько, так жалко себя и маму, что слезы опять застилают ему глаза, он ничего не видит, хватается за грядку телеги, чтобы не спотыкаться, и так идет всю дорогу.

На кладбище дядя Троша ссорится с возчиком — засыпать могилу тот отказался. Сам дядя Троша закапывать тоже не хочет. Он приводит кладбищенского сторожа, торжественно бросает горсть земли на крышку гроба и наблюдает, как сторож с привычной небрежностью заваливает землей могилу.

— Так, значит, — говорит дядя зареванному Лешке. — Выходит, начинается теперь у тебя новая жизнь. Приспосабливайся!

Новая жизнь началась с того, что дядя и тетя оставили комнату, которую прежде снимали, и переехали к Лешке.

— Домишко маленький, ну все одно хозяйского глаза требует. А из него какой сейчас хозяин? — объяснил дядя Троша соседке, пришедшей посмотреть на новоселов. Домик был и в самом деле маленький — комната да кухня. Мама спала на кровати, а Лешка — на топчане. Теперь кровать заняли дядя с тетей, топчан тетка накрыла ковром и назвала тахтой, а Лешке поставили раскладушку на кухне. Этому Лешка был даже рад — он меньше попадался на глаза, а так было свободнее и лучше.

Раза три приходили мамины сослуживицы. Они расспрашивали, как Лешке живется, не обижают ли его дядя и тетя, помнит ли он маму, и при этом плакали. В кухню выходил дядя Троша, гладил Лешку по голове, говорил, что он из этого шпингалета сделает человека, и ждал, пока они уйдут. Сослуживицы ходить перестали.

О том, что Лешка должен стать человеком, разговор возникал каждый раз, когда приходили знакомые и спрашивали, что за мальчик у них появился.

— Сирота, — жалостливо поджимала губы тетя Лида. — От двоюродной сестры остался. В детдом отдавать не стали. Что мы, не самостоятельные? — повторяла она. — Воспитаем по-родственному…

— Ну, родственник он мне — через дорогу навприсядки… — говорил дядя. — А все-таки, значит, взяли на себя, человеком сделаем. Бухгалтером, например. И учить недолго, и специальность подходящая. Бухгалтер, ежели он с головой, большие дела может ворочать. Через его руки деньги идут. Глядишь, что и к рукам прилипнет…

Сам дядя Троша не был бухгалтером, но руки у него были такие, что, по мнению Лешки, к ним обязательно все должно было липнуть. Короткопалые, но ухватистые, с заросшими рыжей шерстью запястьями и пальцами, они все время шевелились, ощупывая, поглаживая вещи, а если никаких вещей поблизости не было, потирали друг дружку, словно пересчитывая деньги.

О деньгах дядя Троша говорил постоянно и свято веровал в их несокрушимую силу. "Гроши — не бог, а с полбога будет", — говорил он и в людях выделял единственное качество: ловкость, уменье добывать деньги. Таких людей он уважал, к остальным относился пренебрежительно, считая придурковатыми, хотя говорил об этом только дома, а на людях притворялся бескорыстным и неоцененным тружеником. Притворялся он во всем. Ходил в полувоенном костюме, будто ответственный работник, а был заведующим столовой. Сладко улыбаясь, льстил другим в глаза, а дома ругал их последними словами.

"Слово — не рупь, его не жалко, — говорил он. — Раньше, бывало, у кого гроши — тому и уважение, а теперь, чтобы до грошей достигнуть, надо завоевать доверие. А как его завоевать? Через слова. Значит, для этого слов жалеть нечего". Слов он действительно не жалел, и сыпались они из него, как просо из дырявого мешка. Поговорки и прибаутки он придумывал сам, и, хотя были они пустыми и глупыми, нравились ему чрезвычайно, и он охотно их повторял, любуясь своим красноречием.

Дядя Троша был занят столовой и еще какими-то делами, о которых вполголоса говорил со своими приятелями, отослав Лешку в кухню, а тетя Лида — собой. Она непрерывно лечилась у нескольких врачей сразу; несмотря на это, полнела и то и дело переделывала свои платья или шила новые. И так как болезней у нее было много, платьев тоже, занята она была с утра до вечера. В сентябре она уехала на курорт в Сочи, но, должно быть, от этого ей стало хуже, потому что по возвращении ни одно платье не налезало, и пришлось шить новые.

Иногда дядя Троша говорил ей:

— Спина у тебя. Лидуха, как у лошади. Скоро поперек себя шире будешь.

— Ты же знаешь, что у меня сэрце!.. — обиженно отвечала тетя Лида, напирая на букву "э".

— Сердце сердцем, а ела бы поменьше. Гляди — треснешь…

Заниматься Лешкой было некому. Он был этим очень доволен и вел жизнь независимую и приятную. Летом бегал с ребятами на Дон или за город; где еще змеились осыпающиеся окопы и где, говорили, одному пацану посчастливилось найти ржавый и без курка, но совсем новый "ТТ"; позеленевших стреляных гильз там была пропасть, и даже попадались патроны заряженные. Зимой Лешка ходил в школу. Учился он средне — не слишком хорошо и не слишком плохо, чтобы дядьку или тетку не вызывали в школу и они потом над ним не зудели. Ребята в пятом классе подобрались подходящие; они вместе гуляли, вместе бегали в кино. Лешка быстро научился выпрашивать на билет у прохожих. Это было очень просто: следовало только подойти к фронтовику или к парню с девушкой и уверенно просить, глядя на девушку:

— Дяденька, дай двадцать копеек, мне на билет не хватает.

Парням при девушках не хотелось показывать себя скупыми, и они лезли в карманы. С фронтовиками было еще лучше. Война кончилась больше года назад, но возвращающиеся фронтовики не торопились расставаться со своими кителями и медалями, и Лешка узнавал их сразу, с первого взгляда. Они денег не жалели, даже иногда давали не мелочь, а бумажку.

За день можно было насобирать не только на билет, но и на сладкий кусок белого льда, который назывался мороженым. Подходить к девушкам и парням-одиночкам не следовало — девушки начинали стыдить, а парни вместо двадцати копеек могли дать и по шее.