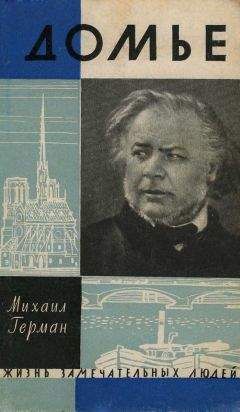

Михаил Юрьевич Герман

ДОМЬЕ

Итак, Париж является целью для всех. Каждый стремится сюда, имея на то свои собственные основания.

Бальзак

В начале осени 1816 года почтовая карета линии Марсель — Лион — Париж совершала свой обычный путь в столицу.

Позади остался по-летнему знойный Прованс. Дорога тянулась над песчаными берегами Роны. Пятерка сильных лошадей бежала крупной рысью, увлекая за собою тяжелый грохочущий экипаж. Желтый кузов скрипел и раскачивался на старых рессорах.

Внутри кареты пахло пылью, кожей, конюшней. Окна не опускали, боясь дорожных сквозняков. Закутавшись в плащи, пассажиры клевали носами. Лишь изредка кто-нибудь бросал равнодушный взгляд на тускло-синюю Рону и едва различимые в тумане далекие предгорья Виваре.

Только один пассажир не отходил от окна. Прижав к стеклу маленький нос, восьмилетний мальчик с удивлением разглядывал двигавшийся навстречу огромный мир. Ребячье воображение отказывалось мириться с его очевидной бесконечностью. Каждое лье пути неизменно открывало что-то новое. За поворотом вставали развалины рыцарского замка, тянулись густые виноградники, вспаханные поля, тронутые желтизной рощи. Между холмами прятались города, давая о себе знать лишь верхушками тонких колоколен и коньками красных черепичных крыш. Время от времени навстречу попадались такие же почтовые кареты, шумные, дребезжащие, покрытые пылью. Медленно двигались громоздкие, запряженные мохнатыми тяжеловозами телеги. Их обгоняли легкие лакированные экипажи с гербами на дверцах.

В восемь лет нелегко оставаться взаперти несколько часов подряд. Мальчик с восторгом поменялся бы местами с молодым форейтором в великолепном клеенчатом цилиндре или, на худой конец, с теми путешественниками, которые едут на верху кареты на вольном воздухе.

Но об этом нельзя было и мечтать. Чтобы вылезти из кареты, приходилось ждать почтовой станции. К счастью, они встречались каждые два-три часа пути. Там меняли лошадей.

Кажется, единственное, что повторялось в дороге, — это жестянки с надписью «Королевская почта» над воротами почтовых станций. Иногда они бывали ржавыми, иногда до блеска начищенными.

Но и буквы и гербы с лилиями и короной, красовавшиеся посреди вывесок, неизменно были одни и те же.

Когда карета останавливалась и кучер отворял запертую снаружи дверцу, становились слышны шорох ветра, голоса конюхов, лай собак. В затхлый воздух кареты проникал запах дождя, опавших листьев, острый аромат жареного лука, доносившийся из кухни постоялого двора. Как только с лязгом падала вниз откидная ступенька, маленький пассажир спрыгивал на землю. Он во всех подробностях наблюдал увлекательную процедуру смены лошадей, следил, как с крыши кареты сгружали посылки и тюки, как, с трудом расправляя одеревеневшие руки и ноги, спускаются на землю сонные путешественники. Время стоянки проходило быстро, мать звала мальчика обратно в карету. И опять дорога, одурманивающий шум колес и удивительный мир за окном, от которого нельзя оторваться, пока не подкрадется дремота. И тогда мальчик засыпал, положив на плечо матери пушистую русую голову.

Его звали Оноре. Он ехал в Париж к отцу, которого не видел целых два года и уже успел немножко забыть.

Отец жил в Париже. Он уехал туда «искать счастья». Это было бы не удивительно, если бы он был беден и юн. Но Жан Батист Луи Домье был почтенным ремесленником, и ему уже шел пятый десяток.

Беда заключалась в том, что Жан Батист был еще и поэтом.

Казалось, что он, сын стекольщика Жана Клода Домье, обосновавшегося в Марселе еще при Людовике XVI, мог бы успешно продолжать дело отца. И действительно, сначала все шло хорошо. Пока в душе Жана Батиста не пробудилась пагубная страсть к поэзии, он жил добропорядочной жизнью марсельского ремесленника. Унаследованная от отца мастерская на площади Сен-Мартен давала хороший доход. Жан Батист женился на девушке из коренной провансальской семьи и получил в приданое загородный дом — бастиду, как говорят в Марселе.

Жан Батист расширил дело отца. Он не только брал подряды на остекление окон, но и принимал в окантовку гравюры, картины, чинил старые рамы и изготовлял новые. К тому же он не боялся слегка подновлять картины. Он подмазывал краской облупившиеся места, закрашивал трещины и постепенно привык считать себя умелым реставратором и знатоком живописи. Его витрины напоминали витрины антиквара куски золоченого багета, картины, пожелтевшие гравюры заставляли останавливаться зевак.

В лавку Домье нередко заходили художники и любители искусства.

26 февраля 1808 года у Жана Батиста родился сын. Его крестили в церкви напротив мастерской. Крестным отцом был не какой-нибудь ремесленник, а настоящий художник, довольно известный в Марселе живописец Жозеф Легранж, что чрезвычайно льстило самолюбию отца. Так в возрасте всего лишь трех дней Оноре Викторен Домье впервые приобщился к искусству.

Еще больше, чем живопись, увлекала Жана Батиста изящная словесность. Поблизости от мастерской держал букинистическую лавку книготорговец, большой приятель просвещенного стекольщика. Он приносил Домье множество книг. В те годы, особенно в провинции, еще не угасло преклонение перед «великим Жан Жаком». Философию Домье не любил и не понимал, но все, что Руссо писал о прелестях сельской жизни и возвращении на лоно природы, вызывало у него на глазах слезы. Чрезвычайно нравились ему идиллические поэмы аббата Делиля и его переводы из Вергилия.

По субботам, заперев лавку, Жан Батист уезжал с семьей в свою бастиду. Он старался смотреть на солнечные провансальские пейзажи глазами меланхолических героев своих любимых авторов. Ему казалось, что им овладевает «нежное и глубокое мечтание», воспетое Руссо.

Ему не хотелось, подобно другим владельцам бастид, сидеть в шалаше с ружьем, подкарауливая неосмотрительных дроздов. Вместо того он бродил по окрестностям, разыскивая красивые виды, или сидел в жидкой тени олив с книжкой в руках. В сумерках он возвращался домой. И в те часы, когда марсельские горожане мирно покуривали трубки, наслаждаясь вечерней прохладой, когда толпы гуляющих заполняли нарядную улицу Канебьер и душистые Мельянские аллеи, Домье запирался у себя в комнате и, забыв обо всем на свете, сочинял стихи. Он писал о природе. О той природе, которую видел лишь раз в неделю.

Стихи редко получались удачными. И все же эти вечера бывали, наверное, самыми счастливыми в жизни стекольщика.