Воля Ваша — казнить или миловать… Я говорю правду: никогда, пожалуй, я не покорялся в жизни с такой безоглядностью эгоизму, как этот год. Не потому ли, что слышится ясно тот голос, который услыхал и мой добрый, внимательный поэт:

Не торопись. Справляй свои дела.

Так незаметно и дойдем до дома.[1186]

Стихи Ваши конца пятидесятых годов, кажется мне, еще больше пронизаны философичностью, чем это было прежде. Они мне очень понравились. Обращения к детям, более частые, более нежные, проясняют давнюю мудрость размышлений, и тридцать, и сорок лет назад свойственную, глубоко присущую Вашей поэзии.

Я очень рад, что вышла эта Ваша книга — отсвет неумирающих чувств, которые зажгли и продержали нашу дружбу в котле бурь и туманов целое сорокалетие.

Спасибо еще раз!

Что с Вашим здоровьем? И как Вы живете? Я все мечтаю побывать в Ленинграде — «для души».

Душевно Ваш Конст. Федин.

3.

10 декабря 1962. Москва.

Дорогая Елизавета Григорьевна,

Спасибо за письмецо!

Само собой, я ничего не имею против того, чтобы Вы послали Тартускому университету страницы воспоминаний, посвященные нашему знакомству.

Уже не сегодня и не вчера начался счет пятому десятку с того времени, когда зародилась серапионовская литература на углу Мойки и Невского. Да и себе я уже замерил почин восьмого. И разве поручишься за крепость памяти, когда ушло такое множество событий в прошлое и наш численник так поистрепался?

Мне кажутся серапионовские календы в такой последовательности, Вам — в другой. И я не взялся бы «редактировать» Вашу память, когда Вы не соглашаетесь с «редактором» М. Слонимским.

Я очень жалею, что не повидался с Вами в бытность весною в Ленинграде. Но пришлось сократить пребывание там из-за моего нездоровья.

В Пушкинском доме мне рассказывали о Вашем и Л. Раковского[1187] выступлениях там — когда Вы говорили обо мне[1188] — и о выставке, которая была устроена с помощью Вашей и других моих друзей. Мне подарили фотографии, и я теперь «вижу», как Вы произносите слово «о К. Ф.».

Могу ли я оставить у себя рукопись, которую Вы прислали?

Желаю Вам всего лучшего и — спасибо за память и дружбу!

Ваш Конст. Федин.

4.

1 июля 1964, дача.

Дорогой друг мой и сестра Елизавета Григорьевна!

На днях одна близкая мне душа заметила в откровенном разговоре, что все мои письма последних лет начинаются с извинений за непростительное промедление с ответом «корреспондентам». Воистину, грешен, — раскаиваюсь, но уже не в силах исправиться.

Не только в переписке, но и во всех иных делах, которые так хотелось бы и нужно бы выполнить, не успеваю и мучим совестью.

Но вот письмо, коим нарушаю дурную привычку и не начну с извинений, а ими… кончу.

Первый и важный вопрос к Вам: когда же именно пробьет в нынешнем*) году Ваше 75-летие? Напишите непременно! И поскорее.

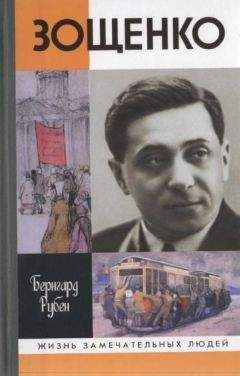

Я получил «Уч<еные> записки Тартуск<ого> унив<ерситета>» с Вашими воспоминаниями[1189]. Большущее спасибо. Центральная глава их — о Зощенке — лучшая во всех отношениях: хороши факты, точна, изящна характеристика, и Миша грустновато, но усмешливо проглядывает почти из каждого абзаца.

Поблагодарите от меня всех ученых, подписавших подаренный мне выпуск «Записок». Скажите им, что мы очень ценим труды тартуских филологов и особенно все, что они делают для советской русской литературы.

За Вашу надпись на воспоминаниях, посвященных мне (с Вами и «нами» воедино) тоже признателен и благодарен.

Разумеется, — и за оба письма, декабрьское прошлого — майское нынешнего года, душевно вылившееся, что Вы и сами высказали в его «лирическом конце». Хотя лирика прозвучала в нем со свойственным Вашей музе юмором: подумать только! — дама радуется счастью, что не была влюблена в своего адресата!

Теперь дошло до извинений. Я что-то чересчур прилежно отбываю урочные испытания возрастного перевала (мне 72). Будучи в Киеве, попал в больницу с воспалением легкого (это на моем-то фоне!). А возвратившись домой и продолжая долечиваться, занедужил обострением язвенной болезни, — сверхобычные боли в области моего гастро-энтеро-анастомоза (это я хвастаюсь образованностью, зная, что имею дело с медиком). Если эти напасти прибавить к Альпам и Гималаям моих бумажных обязанностей, порожденных печальной склонностью моей к делам общественным, которая поощрена, Вы знаете, чинами и званиями, — то как же избежать прорух в переписке с друзьями и необходимости все время извиняться? Я знаю, Вы меня простите, не так ли?

Обнимаю Вас и обещаю «держаться, не сдаваться!»

Ваш Конст. Федин.

_________________________

*) А если в будущем, то, наверное, в самом начале, не так ли?

5.

9 мая 1965, дача.

Дорогая Елизавета Григорьевна,

Я только-только возвратился домой из деревни на Волге, где пробыл три недели.

Спешу написать Вам эти несколько слов, неожиданно горьких.

Очень, очень взволновало меня сообщение о кончине дорогого Александра Григорьевича. Шлю Вам свое душевное участие в этом горе и обнимаю Вас со всею старой, неизменной в долгих годах дружбой. Желаю Вам бодрости и сил, так нужных в эти трудные дни. Будьте здоровы прежде всего, всего!

Я так ясно увидал за Вашим письмом хорошо памятный мне облик Александра Мовшенсона — жизнеобильный, ласковый и добрый по-настоящему…

Помню я его со времен «Книги и революции»[1190], куда он заходил нередко в начале 20-х годов. Помню по другим встречам и — раньше всего — по тем, не слишком частым, но запечатленным Серапионовским вечерам у Вас на Загородном. Брат Ваш — хоть он и не был серапионовым — удивительно просто, легко «сливался» с нашей средою и непосредственно участвовал в наших пересмешках своим остроумием, своим иронически-мягким, веселым смехом… Я вижу его живым!

Обнимаю Вас, дорогой друг. Всего лучшего и еще раз — здоровья!

Как хорошо, что множество друзей проводили А. Г. Мовшенсона на Петровское…

Ваш Конст. Федин

6.

6 февраля 1966, дача.[1191]

Дорогая Елизавета Григорьевна,

спасибо за первое февраля!

До нашей золотой свадьбы — еще пять лет. Давайте условимся непременно отпраздновать её… А до того не будем забывать Первое февраля, как не забывали его все прошедшие годы.