Что же касается стихотворения «Современность», да и подавляющего большинства стихотворений Гумилева, они являются руководством для начинающего или отчаявшегося алхимика. Эти стихи убеждают: стоит понять, кто ты на самом деле, вернее, кто же есть настоящий «ты», и ты преобразишься. Алхимия занята не только поисками «философского камня» и получением «эликсира бессмертия». Великое делание преображает адепта, он сам меняется, смешивая и выпаривая, получая вещества и тинктуры.

Просто нужно видеть явленным скрытое. И путешествие к оракулу божественной бутылки, описанное Рабле в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» – есть алхимический вояж. Он столь же реален, сколь и условен. Ведь алхимия путь не в пространствах, а в пределах собственной души, осознание себя и переделывание.

В другой известной книге рассказано о том, что заветная дверца, которую открывает золотой ключик, расположена за куском старого холста с нарисованным кипящим на огне котелком, а находится этот холст в каморке папы Карло, откуда отправился в свое путешествие Буратино и куда возвратился, поскольку дверца-то здесь.

И в свете сказанного вполне возможно, что Испания находится под перьями петуха, как заявляет Поприщин. И бред его, страшащий окружающих, можно воспринять как алхимический рецепт, здравомыслящему человеку представляющийся сущим вздором. Как сущим вздором может показаться здравомыслящему читателю утверждение, что стихи Гумилева «Путешествие в Китай» тоже описывают алхимический вояж.

Куда, в таком случае, девать приятный «орнаментализм» этих стихов, их звонкие и легкие краски, куда девать мужественно драматическую концовку:

Только в Китае мы якорь бросим,

Хоть на пути и встретим смерть!

А вопросы решаются без труда. Китай, по мысли автора, и есть та чаемая земля, утерянный рай, что необходимо вновь обрести. Символическая – а порой и реальная – смерть есть обязательная часть процесса инициации, разновидностью которого является и алхимическое делание.

Мне представляется, что, исчерпав предлагаемые оккультными науками способы достижения чаемого, Гумилев пришел к неожиданному решению. Он решил изменить порядок действия. Почему путь к себе должен быть так долог? Почему, чтобы преобразиться, надо терять годы на промежуточные занятия, а не начать с самого себя?

В Париже, в 1906 году, процесс осознания только начинался, и о том можно судить, кроме прочего, по письмам Гумилева, адресованным В.Я. Брюсову: «Прежде всего спешу ответить на Ваш вопрос о влиянии Парижа на мой внутренний мир. Я только после Вашего письма задумался об этом и пришел вот к каким серьезным выводам: он дал мне осознание глубины и серьезности самых мелких вещей, самых коротких настроений. Когда я уезжал из России, я думал заняться оккультизмом. Теперь я вижу, что оригинально задуманный галстук или удачно написанное стихотворение может дать душе тот же рецепт, как и вызывание мертвецов, о котором так некрасноречиво трактует Элифас Леви».

Признание характерно, однако слова не следует понимать так, будто ради вещей светских Гумилев отказался от изучения тех же тайных наук. Адепты должны скрывать род своих интересов, в противном случае тайные науки перестают быть таковыми. Но внутреннему совершенствованию, выстраиванию собственной души посещение выставок и концертов не мешает, а напротив, является важнейшим подспорьем.

Кроме театров и библиотек, посещает Гумилев и музеи. Новые впечатления отразятся в стихах чуть позднее. Так, в сборнике «Жемчуга» появится стихотворение «Портрет мужчины», где описывается картина неизвестного мастера, увиденная в Лувре.

Его глаза – подземные озера,

Покинутые царские чертоги.

Отмечен знаком высшего позора,

Он никогда не говорит о Боге.

Его уста – пурпуровая рана

От лезвия, пропитанного ядом;

Печальные, сомкнувшиеся рано,

Они зовут к непознанным усладам.

И руки – бледный мрамор полнолуний,

В них ужасы неснятого проклятья.

Они ласкали девушек-колдуний

И ведали кровавые распятья.

Ему в веках достался странный жребий —

Служить мечтой убийцы и поэта.

Быть может, как родился он, – на небе

Кровавая растаяла комета.

В его душе столетние обиды,

В его душе печали без названья.

На все сады Мадонны и Киприды

Не променяет он воспоминанья.

Он злобен, но не злобой святотатца,

И нежен цвет его атласной кожи.

Он может улыбаться и смеяться,

Но плакать… плакать больше он не может.

Посещает Гумилев и художественные выставки. На одной из выставок он знакомится с русскими художниками М. Фармаковским, А. Божеряновым, И. Щукиным. Отношения с ними перешли в доброе товарищество, сказалась общность взглядов на искусство, отчасти и общность образов, разрабатываемых ими, пусть и в разных материалах – Гумилевым в слове, живописцами на холсте и бумаге.

«Всякий, кто впервые войдет в ателье Фармаковского и хотя бы даже рассеянно взглянет на его рисунки, испытает странное чувство, – пишет Гумилев в художественном обзоре, из числа тех, что он посылал в Россию. – Ему покажется, что не на холсте или бумаге, а в его собственном мозгу возникли эти невиданные пейзажи, с деревьями и цветами, похожими на грезы больного индуса. Эти образы, странные, почти нелепые, но нарисованные с той страшной реальностью, которая пугает больше всякой фантастичности. Кажется, что рухнули стены нашего сознания, над которыми трудилось столько поколений, и что человеческая воля из мировой царицы снова превратилась в маленькую загнанную ощетинившую[ся] кошку, с безумной смелостью отгоняющую от нее бешеных псов».

Описывая серию рисунков «Жизнь», Гумилев старается передать столпотворение образов, характерных для этого цикла, их чудовищность, изломанность: «А вот «враг», который каждую минуту может попасться навстречу любящим, бродит на границах мира; он рыцарь невысокий, коренастый, в массивных латах; настоящий хозяин чудовищного средневековья.

Смуглое темное лицо, кривой глаз и большой белый клык, торчащий из презрительно скривленного рта.

У него на своре три пятнистых гиены, наверное, не раз лакомившихся человеческим мясом. Не робкое сердце надо иметь, чтобы объявить себя врагом такого бойца.

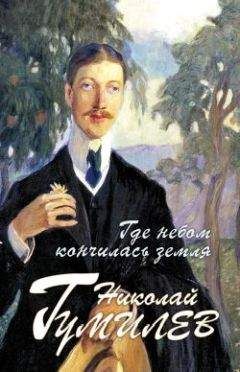

Гумилев. Художник М. Фармаковский, 1908 г.

Остальные рисунки Фармаковского в таком же роде. Безумно хохочущий старик на неуклюжем чудовище полулошади, полулягушки, Афродита, в виде толстой хищной сводни, ведущая за собой невинную девушку, с широко раскрытыми задумчивыми глазами, садизм и проч. заставляют тоскливо сжиматься сердце зрителя».