в сапоге, и мировая революция… Мы были на передовом фронте соцстроительства, на главном рубеже… Мы…

Мама. А 3 декабря, когда нашему мальчику ровно 8 месяцев исполнилось — день в день, тютелька в тютельку, — в нашу дверь постучали…

Я. Стоп! Здесь удар гонга. Здесь заканчивается Пролог.

Пролог был коротким. Он и должен быть таким. Ничего лишнего.

Станиславский учил определять главное событие любого отрезка драмы.

Драма еще не началась, но «главное событие» в прологе уже есть — человек родился. И этот человек — я!

Согласитесь, это важно. По крайней мере, для меня. Не меньше — для моих родителей.

Они счастливы. Они в упоении.

И это главное настроение пролога. Внешне оно совпадает с телячьим восторгом, в котором пребывала большая часть населения в 37-м году.

Откуда-то издалека слышна песня Дунаевского из кинофильма «Цирк», и тотчас на белой стене маленький негритенок — символ интернационализма, — передаваемый по рядам из рук в руки.

Вот его берет Михоэлс, впоследствии зверски убитый за свое еврейство. Тоже, согласитесь, символ.

Мне почему-то кажется, что этот негритенок — я, а Михоэлс — символ моего папы.

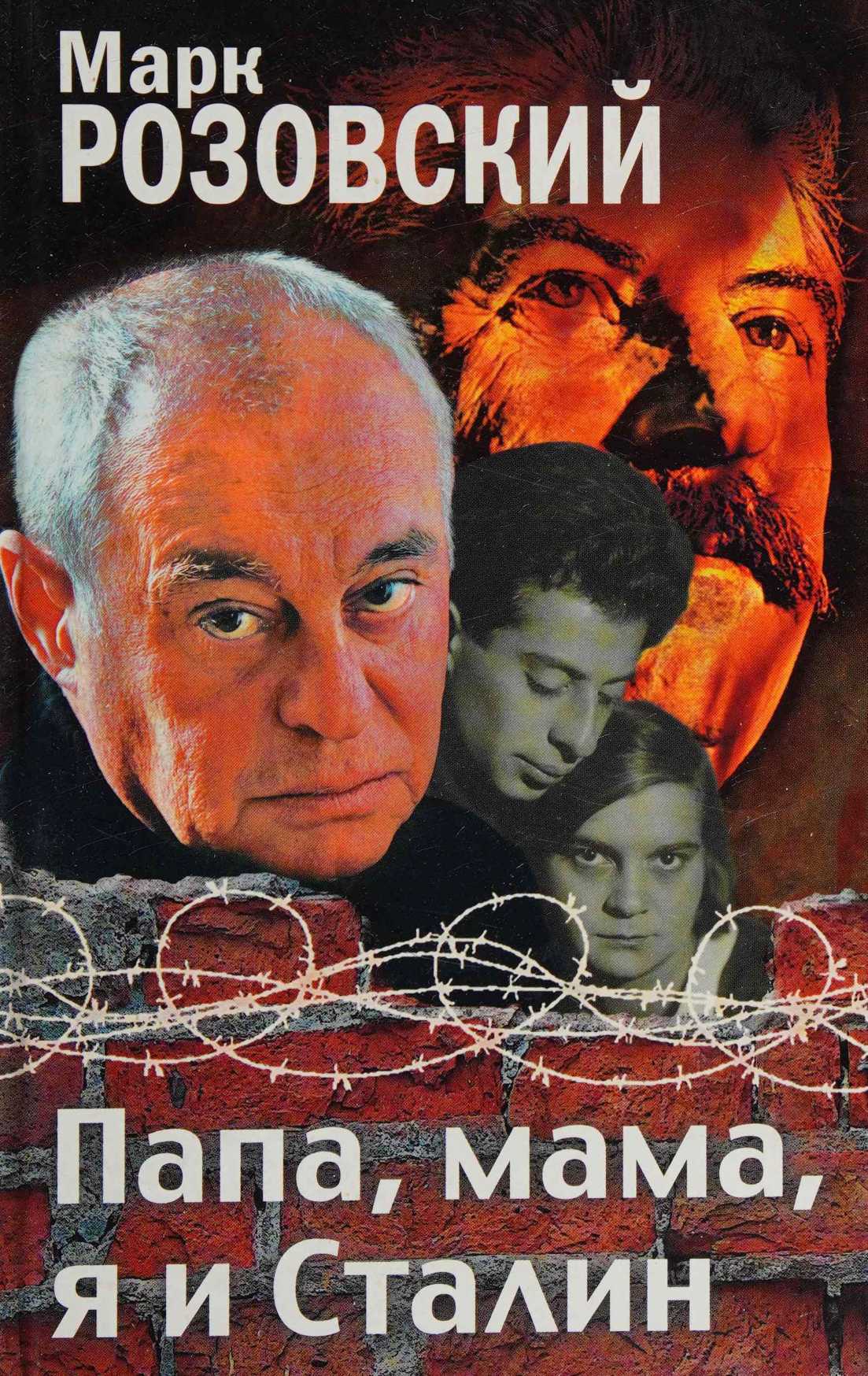

В подтверждение давайте используем в прологе парочку фотографий — им надлежит проявиться на белой стене.

На первой из них — мой папа (слева во втором ряду) в групповом снимке среди таких же счастливых отцов, держащих на руках завернутыми в одеяльца своих деток. Все отцы — в кепи, типичном головном уборе тех лет, и рядом мамы — все трое в лихо закинутых по той же моде набекрень беретках. Моя мама у папиных ног слева, в первом ряду в светлом платьице, улыбается… Все сидят на траве, на камчатском пленэре, лето в разгаре, лето 37-го.

А другая фотография — тех же дней, те же счастливые родители, но без меня. Сладкая парочка. Как на открыточке, глаза в глаза, пик любви, мама гладко причесана, с блестящей заколкой в волосах и уже в темном наряде с элегантным белым воротничком, и он, Семен, в гимнастерке, соответствующей суровому и скромному быту социалистической формации, и с пышной шевелюрой: прямо загляденье!..

Идиллия, можно восхититься и позавидовать крепости этой семьи.

Но вот пролог завершен. Перемена света. Начинаем первое действие.

С чего начинаем?

Как и полагается, с завязки.

Тотчас стена притворилась экраном, и на нем возник подлинник — несомненно от слова «подлость»…

ДЕЛО № Р-3250

Я. (Читаю.)

ПРОТОКОЛ ОБЫСКА

1937 декабря 3 дня Я, ОПЕР УП 3 отд. 4 ГБ КОН НКВД Дуболазов на основании ордера выданного Камчатским обл. упр. НКВД за № 17 произвел обыск у гр. Шлиндмана Семена Михайловича, проживающего пос. Судоремонтного завода АКО по улице — дом 5 кв 2.

При производстве обыска присутствовали гр. гр. Белешов Дмитрий Севостьянович Ячко Константин Дмитриевич.

Согласно полученным указаниям задержаны гр. гр. Шлиндман Семен Михайлович.

Изъято для представление в Камчатское обл. упр. НКВД следующее:

ОПИСЬ

Вещей, ценностей и документов

Жалобы на неправильности, допущенные при производстве обыска, на пропажу вещей ценностей и документов

НЕ ЗАЯВЛЕНО

В протокол все занесено правильно, таковой нам прочитан, в чем и расписываемся:

Подпись.

Представитель домоуправления:

(в сельских местностях представ, сельского совета)

Подпись.

Производивший обыск Подпись. Дуболазов

Копию протокола получил Подпись. С.Шлиндман

Примечание:

1. Все претензии и заявления должны быть занесены в протокол до его подписания.

После подписания никакие жалобы и заявления не принимаются

2 С запросами обращаться в Камчатское обл. упр. НКВД по адресу Красноармейская 9

Т. 1-96

Ну вот и кончилось так называемое счастье. 3 декабря 37-го. С этой отметки начинается летопись любви и разрыва, написанная в жанре этакого китча, ибо чем еще был этот социалистический реализм жизни под надзором и в страхе.

Мама. Когда Сему увели, я два часа смотрела на стену. И я сразу всё поняла.

Я. Что «всё»?

Мама. Что это конец. Что он оттуда не выйдет.

Я. Ты с самого начала не имела надежды?

Мама. Никакой.

Я. Ты считала, что не удастся доказать его невиновность?

Мама. Никогда.

Я. Но почему?.. Ты так хорошо разбиралась в политике?

Мама. Я не разбиралась.

Я. Ты…

Мама.

Я трамвайная вишенка страшной поры

И не знаю, зачем я живу.

Это Мандельштам. Мама любила читать стихи. Переписывала их в тетрадку и всю жизнь цитировала всякие отдельные строки, как свои. Попробуй, догадайся, откуда, чье?.. Я спрашивал, кто автор?.. Назови, пожалуйста, автора!

Мама. Сам узнай. Сам вычитай. Ты уже большой.

Я. Говорила она и никогда не произносила: «Это Мандельштам» или «Это Ахматова»… Она их будто присваивала, произносила будто от себя, от своего имени.

Мама.

У меня сегодня много дела:

Надо память до конца убить.

Надо, чтоб душа окаменела,

Надо снова научиться жить.

Я. Стихи ей помогали. Кабы не стихи…

Мама. Сдохла бы.

Отец. Здравствуй, дорогая Лика! Наконец-то получил возможность писать письма…

Мама. Погоди. Это самое первое письмо, датированное 12-м сентября 40-го года. А сейчас еще тридцать седьмой. Я осталась одна, с больным грудным ребенком на руках. Три года почти я ничего не знала о тебе, почти три года от тебя ни слуху ни духу… и потому отлично помню первые дни после ареста. Сема!.. Сема!.. Что ж ты наделал?.. И что теперь будет?.. Сема, ты где?.. Где ты, Сема?!. (Сыну.) Его поначалу даже не увезли в Петропавловск, содержали тут же, в поселке, в 8 километрах от города, в обыкновенном сарае… Я знала, что он там. Он — там! Его не кормили — я знала, я видела: никакой еды в сарай не доставлялось, а я сутками торчала около… охрана была тщедушная, всего один энкавэдэшник с винтовкой… и вот, koi да он отвернулся, я в открытую форточку бросила сверток… Батон с колбасой… подползла и бросила, как партизан гранату в войну бросал… Окно было низкое, и я легко попала: все-гаки, когда была пионервожатой в Анапе, уже тогда мы учились гранаты бросать… Но это видела моя ближайшая подруга — не буду ее называть, противно, — я с нею вместе к сараю пришла, это был уже шестой день его индивидуальной отсидки, и он, конечно, уже голодал, а его все никак в