В полдень прибыл Ибн-Заал с десятью другими главными последователями Ауды. Он дважды поцеловал руку Фейсала – один раз за Ауду, другой раз за самого себя, и, сев позади, объявил, что он послан от Ауды, чтобы приветствовать Фейсала и получить от него новые приказы. Фейсал политично сдержал внешние проявления радости и степенно представил Ибн-Заала его кровным врагам из племени джази-хавейтат. Ибн-Заал сухо поздоровался с ними.

Позднее мы с ним долго беседовали наедине и отпустили его с богатыми дарами, еще более богатыми обещаниями и личным посланием Фейсала к Ауде, где он говорил, что его душа не успокоится, пока он не увидится с Аудой лицом к лицу в Ваджхе. У Ауды была большая военная слава, но для нас он являлся неизвестной величиной, а в таком жизненном вопросе как Акаба, мы не могли позволить себе допустить промаха. Он должен был приехать, чтобы мы могли оценить его и построить планы будущего обязательно в его присутствии и при его помощи.

Когда солнце опускалось за море и повеяла вечерняя прохлада, от горных хребтов, скрывающих Абу-Зерейбат, отделилась большая кавалькада и направилась к нам. Впереди нее ехал ишан Шакир, столь поразивший меня в Джедде, приехавший со свитой, чтобы навестить Фейсала, из лагеря ишана Абдуллы в Вади-Аис, вблизи Медины.

Шакир был принцем крови в глазах многочисленного племени, у которого его езда верхом (он был подобен кентавру, когда сидел на лошади), его стрельба, смелость, легкомыслие, богатство – все в одинаковой мере вызывало удивление.

В свою очередь Шакир разыгрывал из себя бедуина.

Его простая одежда, простой образ жизни, его манеры – все в нем было как у кочевника, даже его внешность – от мозолистых ног до заплетенных волос. Его волосы были настоящими волосами бедуина, с густым «населением».

– Только скряга может претендовать на всю свою голову, – шутил Шакир.

За исключением столь счастливых событий, в остальном этот день не отличался существенно от обычного дня. Мой дневник распух от потока новостей. Дороги к Ваджху кишели гонцами, добровольцами и великими шейхами, направлявшимися сюда, чтобы присягнуть в верности.

Фейсал торжественно приводил новых приверженцев к присяге на Коране:

«Ждать, если он ждет, идти вперед, если он идет вперед, не проявлять покорности ни одному турку, быть благожелательными ко всем, кто говорит по-арабски, и ставить независимость выше жизни, семьи и всего имущества».

Он также начал сзывать их одновременно и в своем присутствии улаживать распри между родовыми врагами. В течение двух лет Фейсал стремился собрать воедино и бесчисленные крошечные единицы, составлявшие арабский народ, втягивая их в свой единственный замысел – начать войну против турок. Всюду, где он проезжал, он не оставлял ни одной кровавой распри неулаженной, и он стал высшей судебной инстанцией, окончательной и бесповоротной для западных арабов.

Он выказал себя достойным этой миссии. Он никогда не проявлял лицеприятия, точно так же, как не принимал шагов, которые могли бы вызвать замешательство. Никогда ни один араб не оспаривал его мнения, но все прибегали к его мудрости и компетенции в делах племен. Благодаря умению терпеливо разбираться в том, кто прав, кто виноват, благодаря своему такту и своей замечательной памяти, он пользовался авторитетом у всех кочевников от Медины до Дамаска и даже за их пределами. Он был признан силой, выходящей за пределы своего племени, стоящей выше племенных вождей и всякого соревнования. Арабское движение стало национальным в лучшем значении этого слова, так как оно сплотило всех арабов и отвлекло их от узких частных интересов. В этом движении первое место, благодаря рвению и способностям, естественно, завоевал человек, который занимал его в течение немногих недель победы и долгих месяцев разочарования, наступившего после освобождения Дамаска.

Бедуины – странный народ. Англичанин может жить с ними только в том случае, если обладает безграничным и бездонным, как море, терпением. Это были настоящие рабы своих привычек, без всяких устоев, запоем пьющие кофе, молоко и воду, любители тушеного мяса и бесстыдные попрошайки табака. Они неделями мечтали о половых наслаждениях, а следующие за ними дни проводили, возбуждая себя и своих слушателей эротическими рассказами. При благоприятствующих условиях жизни они жили бы исключительно чувственной жизнью. Их сила была силой мужчин, огражденных от искушений в силу географических условий; бедность Аравии сделала их простыми, воздержанными и выносливыми. В условиях цивилизованной жизни они, как дикари, не устояли бы перед ее темными сторонами: скупостью, развратом, жестокостью, хитростью и обманом; и, как дикари, они сугубо страдали бы от этого, так как не имели бы противоядия. Как только они догадывались, что мы хотим управлять ими, они становились упрямыми или уходили прочь. Если же мы понимали их и предоставляли им возможность делать то, что им хотелось, они готовы были идти за нас в огонь и в воду. Трудно было бы сказать, окупались ли достигнутыми результатами положенные на них труды. Англичане, привыкшие к более крупным достижениям, не могли и, конечно, не стали бы тратить время, усилия и ловкость, которые каждый день расточали шейхи и эмиры на такое пустое дело. Арабов понять было легко, ум их был подчинен тем же законам логики, как и наш, и не было ни основания, ни оправдания, кроме нашей лени и невежества, считать их непонятными и трудно разгадываемыми и оставлять их неисследованными.

В военном отношении мы сейчас крепко укрепились в Ваджхе. Алленби[30] прислал нам два бронированных автомобиля «Роллс-Ройс», ветеранов похода генерала Сметса в Германскую Восточную Африку.

Янбу был очищен от последних солдат и складов. Рабег также оставался покинутым. Оттуда прилетели сюда аэропланы, которые были введены в состав нашей армии. Египетские войска на судах прибыли вслед за ними с полковником Джойсом, капитаном Гослеттом и штабом из Рабега, на которых ныне была возложена такая же работа в Ваджхе.

Полковник Ньюкомб и капитан Горнби находились впереди, разрушая круглые сутки железнодорожный путь почти собственными руками. Все, казалось, шло к лучшему, когда однажды в полдень Сулейман, доверенное лицо по приему гостей, вбежал в палатку и пошептался с Фейсалом, который повернулся ко мне с сияющими глазами, пытаясь сохранить спокойствие, и произнес:

– Ауда здесь.

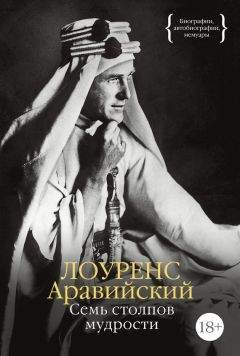

– Ауда абу-Тайи? – воскликнул я, и в этот момент пола палатки поднялась, раздался глубокий голос, певуче произносивший приветствия нашему владыке, повелителю правоверных, и вошел высокий, сильный человек с жестоким лицом, – страстным и трагическим. Это был Ауда, а за ним следовал его сын Мухаммед, одиннадцати лет от роду, на вид еще ребенок.

Фейсал вскочил с ковра. Ауда схватил его руку и поцеловал ее. Глядя друг на друга, они отошли на шаг или на два в сторону – совершенно непохожие друг на друга, типичные для всего, что было лучшего в Аравии: Фейсал – пророк и Ауда – воин, являвшиеся каждый совершенством в своей области и сразу понявшие и понравившиеся друг другу.

Они сели. Фейсал представил нас одного за другим, и Ауда краткими словами, казалось, характеризовал каждого.

Мы уже слышали много об Ауде и твердо рассчитывали занять Акабу с его помощью. И через минуту, увидав силу и прямолинейность этого человека, я уже знал, что мы достигнем нашей цели.

Нас собралась веселая компания: Несиб, Фаиз, Мохаммед эль-Дейлан, хитрый родич Ауды, его племянник Заал и Ишан Насир, отдыхавший в Ваджхе в течение нескольких дней между двумя походами.

Я рассказывал Фейсалу необыкновенные истории о лагере Абдуллы. Внезапно Ауда вскочил на ноги с громким восклицанием: Да сохранит меня Аллах! – и бросился прочь из палатки. Мы уставились друг на друга. Снаружи раздался громкий стук. Я выбежал, чтобы узнать, что он означает, и нашел Ауду прислонившимся к скале и камнем разбивающим в куски свои искусственные зубы.

– Я забыл, – объяснил он, – что мне их дал Джемаль-паша.[31] Я ел хлеб своего Господа турецкими зубами.

К несчастью, своих зубов у него было мало, и с этих пор есть мясо, которое он очень любил, стало для него мучением. Он почти голодал, пока мы не взяли Акабу и сэр Реджинальд Уингэйт не прислал ему дантиста из Египта, чтобы тот сделал ему зубы из материала его союзников.

Ауда был одет очень просто и носил красное мосульское головное покрывало. Ему можно было дать свыше пятидесяти лет, и его черные волосы серебрились, но он все еще был силен и статен, гибок и сухощав, и деятелен, как молодой человек. Очертания его лица были великолепны. На этом лице лежала печать искреннего горя, омрачившего всю его жизнь и вызванного смертью в бою его любимого сына Аннада, разбившей его мечту передать будущим поколениям величие имени абу-тайи. У него были большие, выразительные, бархатные глаза.