Важный этап — единение молодого поэта с «бедной» скудной природой. Юному Мандельштаму является Орфей. Он, которого Бродский позднее назовет «новым Орфеем», уже в 1911 году воссоздает образ первого поэта-певца:

О, широкий ветер Орфея,

Ты уйдешь в морские края, —

И, несозданный мир лелея,

Я забыл ненужное «я» (I, 68).

Скоро это «я» обратится в «мы». 14 марта 1911 года во время одного из вечеров на Башне Вячеслава Иванова Мандельштам знакомится с поэтессой Анной Ахматовой, молчаливой, одетой в черное и похожей на сфинкса. Ахматова двумя годами старше Мандельштама; она живет в Царском Селе и уже более года замужем за поэтом Николаем Гумилевым, с которым Мандельштам виделся в Париже. Однако их нынешняя встреча — судьбоносна. Знакомство с Ахматовой и Гумилевым принадлежит к числу главных событий в жизни Мандельштама. До конца его дней Ахматова останется его близкой приятельницей и избранной собеседницей. А беседа с Гумилевым, по собственному признанию Мандельштама, «никогда не прервется» (IV, 101) — даже после насильственной смерти Гумилева, расстрелянного в 1921 году за «контрреволюционную деятельность».

Его знакомство с молодой четой состоялось в ту пору, когда все они находились в начале пути, хотя Гумилев, который был на пять лет старше Мандельштама, опережал их на несколько шагов. Он успел опубликовать уже три поэтических сборника и побывал в Африке, где охотился на диких зверей и пережил немало приключений. Гумилев воплощал идеал неоромантической экзотической поэзии, проникнутой духом героической мужественности; кроме того, он был прекрасным организатором и «мэтром» для молодых поэтов, которых мгновенно очаровывал. Вместе с Сергеем Городецким он основал «Цех поэтов» — объединение молодых, впервые собравшихся 20 октября 1911 года в квартире Городецкого. Такого рода кружки, далеко не всегда состоявшие из единомышленников, были типичным явлением петербургской литературной жизни того времени. Вечера на Башне у Вячеслава Иванова или «Академия стиха» в редакции журнала «Аполлон» (с осени 1909 года) занимали прочное и почетное место. «Цех поэтов» довольно быстро стал для молодежи новым поэтическим центром. Мандельштам впервые посетил заседание Цеха 2 декабря 1911 года — в этот день собирались в Царском Селе у Гумилева и Ахматовой. И уже очень скоро, как вспоминала Анна Ахматова, он стал «первой скрипкой»[55].

Время для нового объединения молодых поэтов уже пришло. Правда, символисты воспринимали их как неблагодарных сыновей. Так, 13 апреля 1911 года на Башне Вячеслава Иванова разгорелся бурный спор вокруг гумилевского «Блудного сына»: хозяин решительно осудил «небиблейские» ассоциации этого стихотворения. Годом позже, 18 февраля 1912 года, дело дошло до конфликта. Прослушав доклады Вячеслава Иванова и Андрея Белого о сущности символизма, Гумилев и Городецкий открыто выступили с возражениями. Чаша была переполнена, изгнание из Башни предопределено. В результате 1 марта 1912 года на одном из заседаний поэтического «Цеха» Гумилев заявляет о рождении акмеизма. Это слово образовано от греческого ακμή — высшая степень чего-либо, расцвет, зрелость. Цель, которую ставили перед собой акмеисты, состояла в преодолении потусторонних устремлений символизма, его религиозного уклона (теософия, оккультизм), расплывчатых символов и аналогий, свойственных символистскому сознанию[56].

19 декабря 1912 года Гумилев и Городецкий читают в петербургском художественном кабаре «Бродячая собака» свои акмеистические манифесты; в январе 1913 года их публикует журнал «Аполлон». В своем манифесте «Наследие символизма и акмеизм» Гумилев писал, что символизм с его «слиянностью всех образов и вещей» мог возникнуть лишь «в туманной мгле германских лесов», тогда как романский дух акмеизма «любит стихию света, разделяющего предмета, четко вырисовывающего линию». Мистическому экстазу символизма Гумилев противопоставляет «светлую иронию». Тяготение символистов к познанию потаенного и потустороннего остается в прошлом. Акмеисты настаивают на «непознанности непознаваемого»: «Детски-мудрое, до боли сладкое ощущение собственного незнания — вот то, что нам дает неведомое». Возврат к «темной» и «звериной» душе, о котором шла речь в гейдельбергском стихотворении Мандельштама «Ни о чем не нужно говорить…», находит подтверждение в гумилевском манифесте: «Как адамисты, мы немного лесные звери…»[57]

Акмеизм или адамизм? Поэт Михаил Кузмин иронически называл «адамистами» своих младших товарищей по перу. Проложив им дорогу своей статьей «О прекрасной ясности» (Аполлон. 1910. № 4), он самым серьезным образом стимулировал их искания. Гумилев еще колеблется в выборе между двумя терминами. Он охотно принимает «адамизм», наполняя его своей «мужской» этикой и поэтикой: адамизм для него — «мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь»[58]. Ему мнится художник, который, подобно Адаму, впервые видит мир и дает вещам имена и названия. Но адамистский ярлык скоро исчезнет из обихода; «акмеизм» же останется. Именно требование начать с нуля не соответствовало акмеистическим представлениям о культурной традиции, в то время как «зрелость» и «высший расцвет», заключенные в слове «акме», их вполне устраивали.

Гумилев называет четыре «краеугольных камня» здания акмеизма, иными словами — его прародителей или предшественников, которые вполне вписываются в культурную традицию. Шекспир, по мнению Гумилева, показал новым поэтам внутренний мир человека; Рабле — тело и его радости; Вийон поведал о жизни, «нимало не сомневающейся в самой себе, хотя знающей все — и Бога, и порок, и смерть, и бессмертие»; и, наконец, Теофиль Готье, который «для этой жизни нашел в искусстве достойные одежды безупречных форм»[59].

Со своей стороны, Городецкий также заявлял о «катастрофе символизма» и акцентировал связь с землей, с посюсторонним: «…борьба за этот мир, звучащий, красочный, имеющий формы, вес и время, за нашу планету Землю. […]… мир бесповоротно принят акмеизмом, во всей совокупности красот и безобразий»[60]. Русский символизм был глубоко пессимистичен; следуя Шопенгауэру, символисты отвергали мир как дьявольское наваждение. Характерный пример — стихотворение Федора Сологуба «Чертовы качели» (1907). Новое утверждение мира означало для русской поэзии возврат к утраченной ею жизненности.

«…Борьба […] за нашу планету Землю»

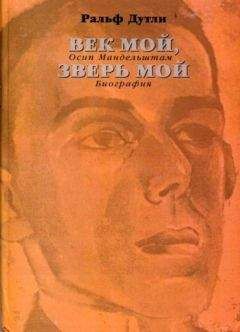

Авторы акмеистических манифестов Николай Гумилев и Сергей Городецкий (1915?)