После разговора с Дмитрием Дмитриевичем я пришел на репетицию и буквально потребовал, чтобы мы сейчас же начали учить Пятнадцатый. Получил категорический отказ. Это был конец. Ну, уже накопилось. Было ясно, что наши расхождения — главным образом, в понимании Бетховена и Шостаковича — слишком велики, чтобы дальше работать вместе. Я сказал, что ухожу из квартета. Конечно, не раньше, чем найдут другого альтиста.

Нина к этому времени уже с нами не играла, потому что поссорилась с Ростиком еще прежде. Она замучила его, да и всех, беспрестанными спорами. Всегда знала, кому каким штрихом играть. Когда мы ездили в Венгрию на Всемирный фестиваль молодежи в составе молодежного оркестра, на нашем с Ниной купе написали мелом — извините за подробность — «штрихуевая кафедра». Кончилось дело тем, что однажды они с Дубинским на репетиции подрались. Нина сломала об его голову смычок. Хотя играла она превосходно. К сожалению, наши семейные отношения тоже совсем расстроились, и в конце концов мы с Ниной решили развестись. Горько. Лева уже пошел в школу. Он был очень живой и любознательный мальчик, интересовался техникой. Еще малышом завоевал у приятелей авторитет. Стоило ему выйти на улицу, кто-нибудь кричал: «Ребята, Левка вышел», — и весь наш переулок наполнялся детворой. Он у них был предводителем. Годам к пяти знал все марки автомобилей. Он и пошел по технической части, а когда, уже взрослым человеком, уехал в Америку, то весьма в этом преуспел. И еще, у Левы всегда была очень добрая душа. Одно время, в юности, он работал таксистом. И потом как-то раз мне сказал: «Ты, папа, когда едешь на такси, подумай о шофере: у него очень тяжелая работа. Не заставляй какие-то лишние повороты делать, щади его и лучше заплати побольше, чем недоплати». Я всегда так и делаю.

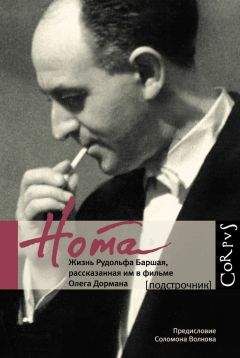

Я стал играть в Квартете имени Чайковского, который основал совершенно гениальный парень, скрипач Юлиан Ситковецкий. Я впервые слушал его на экзамене в ЦМШ. В тринадцать лет это был взрослый, мудрый, законченный музыкант. Ученик Ямпольского. Помню, мы репетировали квартет Шуберта «Девушка и смерть», и Юлик сидел напротив меня. Долго работали, а в перерыве я случайно увидел, что на его пульте обложка стоит, а самих нот нет. Он ноты забыл дома. И всю репетицию играл по памяти — причем помнил даже цифры, которыми отмечаются фрагменты, и когда я называл цифру, играл правильно. Мы все испытывали благоговение перед ним. Действительно гений. Ойстрах очень его ценил. Два человека на свете так играли концерт Сибелиуса для скрипки: сам Ойстрах и Ситковецкий, больше никто. На репетициях он всегда держал в правой руке смычок и сигарету, она была между пальцев воткнута. Это его и погубило, к сожалению. Он умер от рака, чудовищно рано, ему было чуть больше тридцати.

Кроме работы в своем квартете, пока не нашли мне замену, и в Квартете Чайковского, я выступал как альтист — в сольных и сборных концертах, на радио, и начал преподавать игру на альте в училище Ипполитова-Иванова. В таких переменах начался пятьдесят третий год.

Была у меня любимая подруга, Ирочка Воеводская, врач. Красавица неописуемая. Когда она входила в комнату, казалось, солнце взошло. Замечательный человек. Она диссидентов спасала от беды: клала к себе в больницу и укрывала от КГБ. Несколько человек из них потом уехали в Израиль, и там в честь Ирины каждый посадил по дереву. Я видел эти деревья.

У Ирины был феноменальный дедушка: профессор Скворцов, крупнейший врач, главный патологоанатом Советского Союза. Однажды к ним в дверь раздался звонок. Открывают — стоит человек в военной форме. Без телефонного звонка, без предупреждения. И дедушке говорит: «Прошу вас следовать за нами». Ира с мамой решили, что деда арестовали. Мама в слезах собрала ему котомочку с провизией, и увели старика, увели деда.

А по радио в это время передают бесконечные траурные марши и сводки состояния товарища Сталина: такое-то давление, такой пульс, в крови то-то и то-то. Это звучало день и ночь: траурная музыка — анализы товарища Сталина — снова траурная музыка.

На другой день Ира с мамой сидят дома, пьют чай, звонок в дверь — входит дед. Отпустили. Слава богу, ничем не виноват… А он вошел, пританцовывает и присвистывает. Ну, мы с мамой, Ира говорит, решили, что его там пытали и дед спятил. Господи, что делать? Кому звонить, как сказать родным? Любимый, всеми обожаемый дед спятил…

А оказывается, он его уже вскрыл. Его для этого возили — вскрывать товарища Сталина.

Утром шестого мне звонит Холодилин, начальник управления музыкальных учреждений: «Вашему квартету доверена честь играть на панихиде по товарищу Сталину в Колонном зале Дома союзов. За тобой сейчас придет машина, объедешь всех музыкантов, и давайте сюда, я буду встречать».

Во дворе стояла «скорая помощь». Я не сразу понял, что это за мной. Оказывается, проехать по Москве уже можно было только на «скорой» — на улицах сгущались толпы. Мы забрали ребят, все уселись в фургон и так прибыли в Колонный зал. Нас тщательно обыскали, велели снять фраки — не концерт — и повязали траурные ленточки на руки. Повели в комнату, как бы артистическую: тут находиться, ждать распоряжений, будет вывешено расписание, когда кто выступает.

Сталин уже лежал в гробу. На сцене играл оркестр Большого театра — не помню, кто дирижировал вместо Голованова. Когда оркестр отдыхал, выводили нас. Мы играли всякую безобидную музыку, вроде Анданте кантабиле Чайковского. Народ шел мимо гроба и кричал. Это произвело на меня самое сильное впечатление. «Сталин, родной, дорогой! На кого ты нас оставляешь?» И рыдают женщины, рыдают.

В почетном карауле сменялись члены правительства. Вдруг один из них, военный, подошел к нам: «Что-то вы очень, — говорит, — заупокойную музыку всё играете. Немножко оживите. Потому что, слышите, в зале рыдают все время — это от вашей музыки». — «Хорошо, оживим». И мы ударили начало фа-минорного квартета Бетховена. Очень драматичное — Бетховен. Тогда эти, в почетном карауле, как встрепенулись! А я показываю на военного:

«Ребята, спокойно. Нас просили так».

Я не плакал. Я с удовольствием смотрел на Давида Ойстраха, который в перерывах между выступлениями своего трио спокойно играл в шахматы, и думал: какой умница. Но главная мысль была о Шостаковиче, это была вообще первая мысль, когда я узнал, что Сталин умер: теперь он сможет свободно писать. Кончилась для него эпоха страха. Ведь он сочинял всегда под страхом. Первый раз его уничтожали в тридцать шестом за «Леди Макбет» и балет «Светлый ручей». Товарищ Сталин счел, что это сумбур вместо музыки. После убийственных статей в «Правде» на Шостаковича набросились завистники, бездари, люди, желавшие выслужиться, мерзавцы, которых так любовно пестовала советская власть. Его жизнь висела на волоске, он каждый день и ночь ждал ареста. В Ленинградской филармонии репетировали его Четвертую симфонию. Шостакович отменил премьеру, сказал, что не удовлетворен качеством своей музыки. На самом деле ему посоветовал так сделать директор филармонии, который иначе бы запретил премьеру по совсем другим мотивам. Мы услышали Четвертую только в шестидесятые годы благодаря Кириллу Кондрашину. Я считаю эту музыку одним из величайших созданий двадцатого века. Это Кёльнский собор, построенный одним человеком. Это музыка, в которой Шостакович гениально выразил, что случилось с нашей страной, с человеком, это совершенно пророческое произведение. Однажды он сам мне сказал: Четвертая — лучшее, что я сочинил. В этой симфонии он впервые решился ступить на путь, которым шел Малер. И с тех пор это уже другой Шостакович. Один журналист как-то раз спросил его — знаете, такой классический дурацкий вопрос: «Какую одну партитуру вы взяли бы на необитаемый остров?» Д. Д. без колебаний ответил: «Малера».