Я его стала водить на Рихтеровские концерты. Он замечательно слушал музыку. Сердцем. А он мне читал свои доклады по математике, представляете? «Можно я почитаю?» — «Сань, можно, только я ж ничего не пойму совсем». — «Ну, как станет скучно, ты скажи». Ну, я ничего не понимала, но я любила его, поэтому сидела и слушала, и он мне читал, и читал, и читал, только мне не хотелось ни спать, ни прервать его «все хватит», — нет, я слушала.

Он очень мужественно болел, очень, очень. У меня совершенно нет ощущения, что его нет, нет их — папы, мамы, дяди Славы Рихтера, Сани.

Дядя Слава Рихтер называл его «Лебедем». Как в Лоэнгрине: Лебедь приплыл и унес меня… Дядя Слава очень любил Саньку.

Саша был необыкновенный. Понимаете? Не потому что я женой была. В нем для меня собралось все, что я ценила в мужчинах, в людях, — доброта, преданность, мужественность. Я шестнадцать с половиной лет прожила за стеной любви.

Я не смею роптать. У меня была такая жизнь и такие люди вокруг меня, что сейчас надо просто спокойно дожить все то, что мне положено.

Н.Г.: А расскажите про Елизавету Яковлевну Эфрон, вы часто ее видели?

Н.Д.: Да, очень. Я ее любила… Ее страшно любили родители. Я не знала свою бабушку, Матрену Федоровну, которую безумно любил папа, и тетя Лиля была для меня как бабушка, хотя я тогда так не думала.

Она была такая красивая, веселая, золотые сияющие глаза, как она смеялась, как она всех любила… Знаете, Серафим Саровский говорил: «Здравствуй, радость моя!» И она так же каждого встречала с любовью.

Ей я обязана, в какой-то степени, религиозностью своей, потому что, когда умер Пастернак, папа совершенно сошел с ума, он плакал, просто не переставая, не останавливаясь, и мы пошли к тете Лиле. Они тоже дружили, и когда Борис Леонидович читал «Живаго» у нас, то Елизавета Яковлевна и тетя Зинуша приходили к нам. И вот папа сидит и плачет, и вдруг она ему говорит: «Митя, что же ты так плачешь? Ведь ему хорошо. Он у Отца своего». И я вдруг подумала: какое счастье иметь веру.

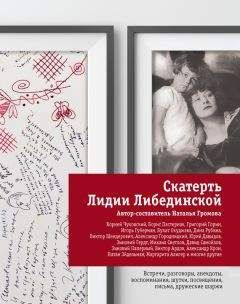

Валентина и Дмитрий Журавлевы с дочерью Натальей и Александром Либединским. 1970-е

Н.Г.: Елизавета Яковлевна была верующая. Поразительно!

Н.Д.: Очень верующая! Я думаю, ее христианство еще от Зинаиды Митрофановны шло. Она была дочерью священника. Они обе были абсолютные, настоящие, стопроцентные христиане. У Али в воспоминаниях, помните: «Лиля, солнце семьи». Вот она действительно солнце была. Помогала в своем искусстве, в режиссуре своей — это высший класс! Ее учеником был Эфрос, а я потом была артисткой у Эфроса. И вот теперь я уже понимаю, как объяснить студентам суть роли, когда выстраивается некая внутренняя линия: сначала ты понимаешь, что делаешь, а потом — как это сделать. Это как арыки, я всегда ребятам говорю: «Надо строить ирригационные сооружения, а потом по ним воду пускать».

Кстати, Елизавета Яковлевна тоже очень любила Сашку. Он подсаживался к ней, и она вспоминала, как сидела на коленях у отца, деда не очень помнила, ведь дед их не принимал, а потом простил…

Елизавета Яковлевна Эфрон. 1940-е

Н.Г.: Наверное, религиозность Елизаветы Яковлевны началась уже после всех несчастий?

Н.Д.: Я думаю, да. Но ведь я не могла понять. С какого-то времени я поняла, что она золовка Марины Ивановны Цветаевой. Но пережить Мура, Алю, Марину, Сережу… Все это — и свет, всегда свет.

Н.Г.: А она вообще когда-нибудь говорила про их семью?

Н.Д.: Ни-ког-да. С папой говорила… Понимаете, я вообще до пятьдесят третьего года ничего не знала.

Н.Г.: А когда Марина стала известной и начался безумный шум вокруг ее имени, она как-то комментировала, говорила что-то по этому поводу?

Н.Д.: Я не слышала. Я помню одну замечательную встречу. Это было в Сочельник. Родители были где-то в отъезде, и мы с Машей пошли к тете Лиле и к тете Зине — поздравить их. И нам дверь открывает Аля, которая нас называла «Коки», потому что, когда она пришла в первый раз к нам в дом, это было очень давно, мы еще были такие маленькие кнопки и стояли с яйцами на голове, и я сказала: «Кока». И она, всегда смеясь, называла нас «Коки». И тут она открыла дверь, строго посмотрела на нас, мы говорим: «Здрасте!» — «Здрасте! Вы к кому?» — «К Елизавете Яковлевне». — «Ну, идите!» — и пошла впереди нас. Мы входим, а тетя Лиля хохочет, закатывает глаза. Аля говорит: «Какие-то две девки пришли!» — а потом, когда они нас увидели: «Да это ж Коки!»

«Дорогой, дорогой Лидии Борисовне нечто, напоминающее меня — отдаленно. Я красив! И на этом настаиваю. С сердечным приветом, Д. Журавлев. 21.12.1969»

И вот был потрясающий вечер. На той табуреточке Аля сидела и рассказывала нам, как они с Мариной гуляли по Москве, про Арбатскую площадь, переулки, как они ходили и откуда выворачивали, я все слушала, слушала и потом вдруг как закричу: «А-а-а!». Она: «Что с тобой?» Я говорю: «Нет, я просто поняла вдруг, кто — мама».

А я уже совершенно тогда по Марине с ума сходила. Потом помню, какой-то раз у Елизаветы Яковлевны мы с Алей пошли на кухню… я мыла посуду, и она курила и так ругала Асю (Цветаеву): «Зачем? Маму только-только начали печатать, а она дает такие стихи, которые не надо, чтобы сейчас их печатали, не надо…» Такая в ней сила была. Какая она была красивая! Даже седая, с распухшими ногами… Я ее просто обожала. Они с папой очень нежно друг друга любили…

Вот прелестная история: папа уехал с мамой в свадебное путешествие и ничего не сказал тете Лиле и тете Зине. Папа ведь у нас был такой, что даже не сумел объясниться маме в любви, и дядя Фима, его друг, сказал: «Валька, в тебя влюблен один очень хороший человек». А Валька в это время была уже влюблена в этого «хорошего человека». И вот папа написал им только с дороги, что женился, и просил прощения, что не показал невесту. «Митенька, дорогой, мы ее любим уже только за то, что ты ее выбрал», — ответили тетя Лиля и тетя Зина.

Н.Г.: Ваш отец был близок к поэтам.

Н.Д.: А знаете почему? Он был восхищенный человек. Он так восхищался, и так ему все было интересно, и он был горячий очень и умел слушать и хотел слушать. А потом безумное обаяние, конечно, и то, что он всегда любил читать. Ему надо было всегда читать.

Борис Пастернак

Н.Г.: А Пастернаку нравилось, как он читал? Поэты же не любят…

Н.Д.: Нет, он не слышал. У нас даже где-то есть, не знаю, где только… фотография Бориса Леонидовича, написано: «Моему усердному отрицателю от всепрощающего автора». Папа, получив эту фотографию, звонит и говорит: «Борис Леонидович, как прикажете это понимать?» А тот отвечает: «Это шутка, шутка, но направленная». Он обижался, что папа его не читает. Но потом, уже в семидесятые годы, папа Пастернака читал. И даже пластинка есть.