На встрече группы по фагам в Колд-Спринг-Харбор в конце августа Сальва был ничуть не расстроен проблемами, с которыми столкнулась его теория множественной реактивации, потому что перестал считать, что эксперименты в этом направлении имеют ключевое значение для выяснения природы вирусных генов. Он был вновь полон энтузиазма — благодаря новым данным о частоте спонтанных мутаций у отдельных бактерий, которые, как он считал, свидетельствовали о том, что удвоение генов происходит в ходе реакции, напоминающей деление клеток надвое. В отличие от Сальвы Макс по-прежнему хотел найти смысл кривых множественной реактивации. Из данных, недавно полученных Ренато, Макс выводил предположение, что могут существовать две формы ДНК —одна генетическая, а другая негенетическая. Если фаги действительно были устроены именно так, это как будто позволяло объяснить результаты, которые получили недавно в Чикагском университете Ллойд Козлофф и Фрэнк Путнам. Они помечали ДНК радиоактивным изотопом, и оказалось, что лишь половина ДНК из заражающих бактериальные клетки вирусных частиц передается дочерним вирусным частицам. В связи с этим Сеймур Коэн обратил внимание на то, что у этих радиоактивных дочерних частиц метки должны находиться лишь в генетической ДНК, а значит, они должны, в свою очередь, передавать 100% своей помеченной РНК дочерним частицам второго поколения.

Я вновь задумался над возможными экспериментами со вторым поколением фагов, как только корабль Stockholm, путешествие на котором вызвало у меня приступ морской болезни, пришвартовался в Копенгагене.

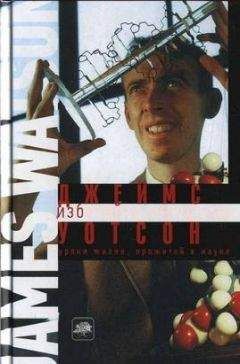

В Государственном институте сывороток в Копенгагене в 1951 году. Гунтер Стент — крайний слева, Оле Молёэ — третий слева, Нильс Ерне стоит, а я сижу перед Нильсом.

Однако вскоре выяснилось, что Калькар хотел, чтобы я вместо этого сосредоточился на ферментах, синтезирующих нуклеозиды, на основе которых синтезируется ДНК. Но, послушав в течение недели, что говорил мне Герман на своем почти недоступном для понимания английском, я понял, что эксперименты с нуклеозидами никогда не позволят разобраться в природе ДНК. Я никак не мог придумать, как бы повежливее сказать Герману, что я с большей пользой проведу время, если вернусь к экспериментам с фагами. В итоге я решил ничего ему не говорить и вскоре стал ездить каждый день через центр Копенгагена в Государственный институт сывороток, где старый друг Германа Оле Молёэ с увлечением работал в рамках курса по фагам, который в частном порядке провел для него в Калтехе Макс Дельбрюк.

Задолго до того, как у нас стали получаться результаты со вторым поколением фагов, внезапно распался брак Германа Калькара. Теперь он был увлечен не столько ферментами, сколько Барбарой Райт, участницей нашей злосчастной поездки на остров Санта-Каталина предыдущим летом. Она, как и я, недавно стала постдоком в лаборатории Калькара вместе с Гунтером Стеном, приехавшим из Калтеха месяцем раньше. Калькар убедил себя, будто диссертация Барбары содержала результаты, из которых следовали какие-то потрясающие выводы. Герман спешно организовал дневную встречу в Институте теоретической физики, где мы с Гунтером выслушали, как Барбара объясняла суть своих экспериментов Нильсу Бору. Затем Герман с гордостью взял на себя роль посредника между Барбарой, которую он возомнил биологом-провидцем, и Бором, который бесспорно был настоящим провидцем-физиком. По прошествии часа Бор учтиво попросил прощения и откланялся.

К концу зимы мы с Оле закончили свои эксперименты и получили ответ: дочерние фаги первого поколения передают ничуть не больше ДНК своим потомкам второго поколения, чем передали им материнские частицы. Не было получено никаких свидетельств существования двух форм ДНК. Хотя это был не тот ответ, на который мы рассчитывали, Макс счел его достаточно важным, чтобы отправить получившуюся рукопись в Proceedings of the National Academy of Sciences. Вскоре и сам Герман счел необходимым отлучиться из лаборатории и объявил нам, что они с Барбарой проведут апрель и май на Зоологической станции в Неаполе. Поддерживая видимость, что я по-прежнему остаюсь его постдоком, Герман спросил меня, не хочу ли я присоединиться к нему, чтобы больше узнать о морской биологии, на которой выросла Барбара. Я немедленно согласился, потому что у меня не было на горизонте никаких многообещающих экспериментов с фагами.

Незадолго до того, как я уехал из Копенгагена, там состоялась небольшая конференция по генетике микроорганизмов, на которую приехал итальянский аристократ Никколо Висконти ди Модроне, остроту ума которого я уже имел возможность оценить в прошлом августе в Колд-Спринг-Харбор. Никколо, недавно вернувшийся в Милан из Калтеха, сказал мне, что я просто обязан заехать в город его предков, чтобы побывать на опере в La Scala. Встретив на вокзале мой поезд из Копенгагена, он заметил, что все вещи у меня в рюкзаке, из чего справедливо заключил, что у меня не было темного костюма. Поэтому он организовал нам билеты на ту же оперу Вебера, но на другое число. В отделении генетики в расположенном неподалеку университетском городке Павия мы с Никколо неожиданно столкнулись с Эрнстом Майром, которого Никколо тоже знал по Колд-Спринг-Харбор. Посетив старинный монастырь Чертоза ди Павия, мы поужинали на большой ферме, принадлежавшей только что вернувшемуся из Китая брату Никколо, такому же высокому и красивому, как и он сам. Я счел бы, что уже это приобщение к культуре вполне оправдывало мою поездку в Италию на два месяца, но состоявшаяся в середине мая небольшая высокоспециализированная конференция по структуре макромолекул, которая проходила в аудитории Зоологической станции в Неаполе, оказалась еще лучшим оправданием. До этой конференции я полагал, что никто в ближайшее время не сможет в деталях разобраться в трехмерной структуре молекул ДНК на атомарном уровне. Поскольку генетическая информация, закодированная в молекулах ДНК, разнообразна, то и все варианты молекул ДНК, как мне казалось, должны обладать разной структурой, установить которую будет непросто. Но мой пессимизм, рожденный моими простоватыми представлениями о химии, как ветром сдуло после доклада, с которым выступил моложавый физик из Лондонского королевского колледжа Морис Уилкинс. Вместо аморфных молекул его рентгенограммы ДНК демонстрировали высокоупорядоченное строение, какое бывает у кристаллов. Уилкинс вскоре сказал мне, что разгадать структуру ДНК, быть может, не так уж и сложно, учитывая, что это полимерное вещество, в состав которого входят всего четыре типа мономеров. Если он был прав, то природу гена должны были открыть не генетические методы группы по фагам, а метод рентгеноструктурного анализа.