Я тебе не писала, как зверствовали немцы в отношении евреев? Одна женщина в деревне взяла новорожденную еврейскую девочку, объявила своей, специально несколько месяцев ходила с подвязанной к животу подушкой. Все как будто поверили. Немцы всё же пронюхали, арестовали её, мужа, младенца. О судьбе ребёнка можно только догадываться. Недавно несчастная, больная женщина вернулась. О муже ничего неизвестно. Подобных диких страшных историй много.

…Вода наконец спала. Но теперь завёлся какой-то грибок в стенах, в траве. Дизентерия. Коровы болеют, молока дают совсем мало. Погибают деревья, цветы. Сеять и сажать нельзя и нечего. До сих пор не налажена связь с городом. Марок и конвертов не достать днём с огнём.

С людьми творится что-то странное. Одни держатся, другие надламываются, младшая золовка собралась разводиться.

Я не оставила намерения написать рассказ «Один день из жизни фермы». А как ты, мой родной? Целую. Оля. -

— …И всё же только вместе люди испытывают настоящие добрые чувства. Недавно прошли национальные торжества. Мы приняли в них участие, чтоб не слыть гордецами. И, представь, мой номер получил второй приз. Я вылепила корову из папье-маше в нормальную величину, её установили на платформу, запряжённую парой живых лошадей. В ящиках возле ног моей коровы спрятала детские бутылочки с молоком. Детям, пришедшим с пустыми бутылочками, в обмен я как бы заменяла молоком из-под коровы. Какая была радость, каким сладким казалось деревенским деткам это молоко.

А какая красочная картина — мужчины и женщины в национальных костюмах, которые запрещались немцами. Женщины прямо на лужайке ткут, вяжут — это тоже было нельзя совсем недавно.

Столько возникает мыслей, образов. Но бегут дни за днями. То кто-то из домашних болен, то моя домработница Тилли отпрашивается домой — что-то надо помочь родителям. То самой нездоровится. Но ведь это и есть — жизнь, к которой ты меня зовёшь? -

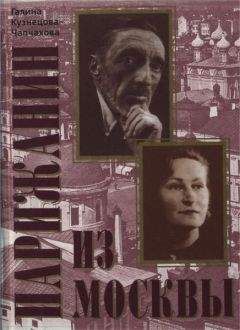

— …Я получила твоё письмо с предложением издать после нашей смерти наш «Роман в письмах», и мне это сначала показалось добрым делом — ведь в них нет ни одного слова лжи.

Но теперь, пораздумав, категорически против. Прошу тебя, не откажи в просьбе, пришли все мои письма к тебе. Немедленно составь распоряжение: «Всё ко мне О. А. Бредиус-Субботиной возвратить при первой возможности заказной посылкой отправителю, то есть О. А. Бредиус-Субботиной». И твоя подпись. Ты должен для меня это сделать. Не считай мои слова незрелыми, слишком поспешными — я говорю совершенно сознательно, личное исключая. Мне очень грустно, что ты так сумрачно пишешь, — что одиноко себя чувствуешь, что болен от времени до времени, что так неприветлива и трудна жизнь, в которой такой большой человек, как ты, хочет творить и… связан повседневной мукой горьких дум, одиночества, хлопот.

Словом, «Роман в письмах» не имеет того, что я ему приписывала. А в просто занятное чтение мне жаль отдавать свою душу будущему неизвестному читателю.

Ты же снял посвящение мне «Куликова поля», что осталось только в присланном мне экземпляре, но не в печати. А я верила каждой запятой в твоих письмах. Глупая, я трепетно любила «Пути». А ты забыл, как повторял, что я твой Дар, что Дари — это я… Оставим это. -

«Снял посвящение мне «Куликова поля»». Так вот что разгневало О.А.! Здесь не обойтись без пояснения недоразумения. Ещё раньше та же история — посвящение ей «Михайлова дня» для печатания в газете в виде отдельного рассказа. Что вовсе не означало оставить посвящение при печатании всего «Лета Господня» целиком, куда предназначался и вошёл «Михайлов день». Но, возможно, она считала его отдельным рассказом. По мнению О.А., Иван Сергеевич поступал с посвящениями «воровски».

— Твоё письмо, Олюша, меня и огорчило, и оскорбило. Такой отметки, что я делаю что-то «воровски», я не знал ещё в моей жизни…

Почему я так сделал? Снятие посвящений случается по разным причинам. Это — право автора. Я в данном случае посвящал не навсегда — это бывает, а лишь в газетном виде — как бы «приветствие», поклон. И это практикуется. Пример: Бунин посвятил мне рассказ «Нотр-Дам де ля Гард» в «Возрождении». В книге оно отсутствует. Это так называемые преходящие посвящения. Мне это не особо приятно… но расхождений у меня с Б(униным) явных не было. И разговоров я не поднимал… Я ничего — в области литературной — не делаю безоглядно.

А «Куликово поле» я в печать не сдавал. Потому нет посвящения, больнушечка души моей. -

Ивану Сергеевичу долго приходилось объясняться с О.А., ещё дольше и очень тяжело он болел. О.А. осталась непреклонна.

Только И. А. Ильин был неизменно ровным, всегда готовым, что в его силах, помочь. К нему летят слова благодарности от И.С. И, конечно, тревога за О.А.: «Драгоценный Иван Александрович! Вот, дней 7, как отпустило, безмерно благодарен посылкам продовольствия от Красного Креста, от Ваших американских друзей. Как раз вовремя: у меня появился аппетит.

Писала ли Вам О.А., что у них творилось. В Арнхеме не осталось ни одних часов — поломали. Жгли деревни. Солдаты водили девок в дома, где были на постое. Консервы вываливали в кровати. Ляпали яйцами в картины. Убивали запросто. Как Субботины выжили?! Всю эту мировую смердяковщину предвидел гениальный Достоевский. Что может быть мерзей пошлого ума? «Гитлер» — это же символ. Напоролся не на большевиков, конечно, а на Россию… Россия вступает в полосу вселенского православия, не знаю только, новой Голгофы или — «великодержавности…»

Начался 1946-й послевоенный год.

Только Ольге Александровне с её связями, пока опять прерывалось сообщение, удалось через «некую даму» вторгнуться в его горькое одиночество с «трепетными» словами любви, с обнадёживающим сообщением, что, как только установится прочный мир и откроется связь, она обязательно приедет в Париж.

И.С. возликовал: наконец-то! Конец одиночеству, недоразумениям, тревоге!

— …Ольгуна, Олёк, я зову тебя к жизни со мной! Я не могу без тебя. Я знаю, что идиот, стыжу себя, но и оправдываю: что же делать, если ничего и никого другого не хочу и не представляю, и быть не может! Да, я безумец, но разве не безумна ты в своих письмах ко мне — теперь, когда я всё отослал, ты можешь их перечитать и убедиться в этом. Ты сделала безумцем обыкновенного мужчину, ну, может быть, более темпераментного, более заводного и увлекающегося. Но безумцем я не был никогда. Да и теперь моё безумие распространяется только на одну женщину.

О, этот рот в извиве губок, / О, этот вздох — и «ох» в груди… / И не жена, и не невеста / Моя ты — да? И твой я — да? / Мы одного с тобою теста. / Чего же медлить нам тогда?!