Альтернатива аксиомизму — скептицизм, готовность к пересмотру любых устоявшихся воззрений, любых якобы бесспорных фактов. Мыслитель должен быть скептиком (наверное). Слабоскептичный думальщик склонен дорабатывать и пропагандировать чужие концепции, а если всё же берётся творить собственные, они получаются существенно иррациональными — уязвимыми для чужой критики в той степени, в какой их автор сдержал скепсис в отношении самого себя.* * *

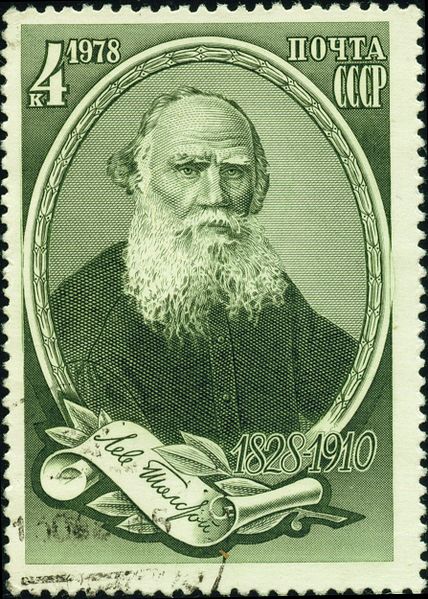

Лев Толстой и матерщина. Про Толстого:

«Когда Лев Николаевич Толстой был офицером русской армии, он пытался повлиять на нравственный и культурный уровень своих солдат. В частности, искоренить среди них мат.

Закоренелых матерщинников он увещевал: „К чему такие слова говоришь?“ Граф даже придумал „культурные ругательства“ и пытался внедрить их в солдатскую среду. Например, „ерундер, ерондер пуп“. Однако подчиненные графа его идею восприняли на свой лад. Когда Лев Николаевич сдал свою должность, его сменщику солдаты рассказывали, что „его сиятельство граф Толстой был матерщинник, не приведи Господь. И так он загибал, что и не выговоришь“.»

Из статьи Г. Ф. Ковалева «Русские писатели о русском мате»:

«Отвергая мнение А. Б. Гольденвейзера, что Л. Н. Толстой никогда не употреблял матерщины, И. А. Бунин писал: „… употреблял и даже очень свободно — так же, как все его сыновья и даже дочери, так же вообще, как все деревенские люди, употребляющие их чаще всего по привычке, не придавая им никакого значения и веса“ (Бунин 1967: 92). Это подтверждается и воспоминаниями А. М. Горького, присутствовавшего при разговоре Л. Н. Толстого и А. П. Чехова на прогулке в Ялте: „Сегодня в миндальной роще он спросил Чехова:

— Вы сильно распутничали в юности?

А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а Л. Н., глядя в море, признался:

— Я был неутомимый …

Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь“ (Горький 1953: 182). Пролетарский писатель тут же вспомнил о характерной речи Л. Н. Толстого при первой встрече с ним: „С обычной точки зрения речь его была цепью „неприличных“ слов. Я был смущен этим и даже обижен: мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо“ (Там же).»

* * *

Владимир Чертков (1854–1936):

«Лев Николаевич меня всегда удивляет и трогает своей поразительной скромностью, недоверием к себе, как к писателю, и своим бережным отношением к автору того, что ему хочется поправить, и сосредоточенным вниманием к самому писанию, как будто, исправляя чужое писание, он делает самое ответственное дело в жизни. Прочитав при мне несколько строк моей статьи, он взял карандаш и совсем робко спросил меня, позволю ли я ему предложить мне несколько поправок слога. А потом, дочитавши и кое-что поправивши, где было у меня не совсем ловко выражено, он просил меня при нём прочесть и в каждом месте участливо спрашивал меня, согласен ли я с его поправкой. И это величайший писатель, величайший виртуоз и учитель словесного выражения!»

Правда, о текстах Шекспира Толстой высказывался менее церемонно, чем о текстах Черткова.

* * *

Толстой о Шекспире и драме («О Шекспире и о драме»):

«Помню то удивленье, которое я испытал при первом чтении Шекспира. Я ожидал получить большое эстетическое наслаждение. Но, прочтя одно за другим считающиеся лучшими его произведения: „Короля Лира“, „Ромео и Юлию“, „Гамлета“, „Макбета“, я не только не испытал наслаждения, но почувствовал неотразимое отвращение, скуку и недоумение о том, я ли безумен, находя ничтожными и прямо дурными произведения, которые считаются верхом совершенства всем образованным миром, или безумно то значение, которое приписывается этим образованным миром произведениям Шекспира.»

«Сейчас, перед писанием этой статьи, 75 летним стариком, желая еще раз проверить себя, я вновь прочел всего Шекспира от „Лира“, „Гамлета“, „Отелло“ до хроник Генрихов, „Троила и Крессиды“, „Бури“ и „Цимбелина“ и с еще большей силой испытал то же чувство, но уже не недоумения, а твердого, несомненного убеждения в том, что та непререкаемая слава великого, гениального писателя, которой пользуется Шекспир и которая заставляет писателей нашего времени подражать ему, а читателей и зрителей, извращая свое эстетическое и этическое понимание, отыскивать в нем несуществующее достоинство, есть великое зло, как и всякая неправда.»

«…ни на одном из лиц Шекспира так поразительно не заметно его, не скажу неумение, но совершенное равнодушие к приданию характерности своим лицам, как на Гамлете, и ни на одной из пьес Шекспира так поразительно не заметно то слепое поклонение Шекспиру, тот нерассуждающий гипноз, вследствие которого не допускается даже мысли о том, чтобы какое-нибудь произведение Шекспира могло быть не гениальным и чтобы какое-нибудь главное лицо его в драме могло бы не быть изображением нового и глубоко понятого характера.»

«Правда, некоторые из критиков иногда робко высказывают мысль о том, что есть что то странное в этом лице, что Гамлет есть неразъяснимая загадка, но никто не решается сказать того, что царь голый, что ясно как день, что Шекспир не сумел, да и не хотел придать никакого характера Гамлету и не понимал даже, что это нужно.»

«Лица Шекспира постоянно делают и говорят то, что им не только не свойственно, но и ни для чего не нужно.»

«Что бы ни говорили, как бы ни восхищались произведениями Шекспира, какие бы ни приписывали им достоинства, несомненно то, что он не был художником и произведения его не суть художественные произведения.»

И что же, если не художественные произведения, было написано Шекспиром? Может, мемуары, квазинаучные трактаты, развёрнутые доносы, инструкции по эксплуатации? Или что-то совсем особенное: какие-нибудь «шекспирии»?

«Содержание пьес Шекспира, как это видно по разъяснению его наибольших хвалителей, есть самое низменное, пошлое миросозерцание, считающее внешнюю высоту сильных мира действительным преимуществом люден, презирающее толпу, то есть рабочий класс, отрицающее всякие, не только религиозные, но и гуманитарные стремления, направленные к изменению существующего строя.»

Похоже, на фоне Шекспира Лев Толстой чувствовал себя социалистом-революционером.

«…сходятся две крайности: ниже всякой критики, ничтожные, пошлые и безнравственные произведения, и безумная