Я рассчитывал на то, что зритель будет шокирован. Это и произошло. Зрительный зал поначалу ошарашенно не понимает, кто пришел. Хватаются за программки. В программках написано: директор завода, так он и рекомендуется. Директор завода? Директор завода. Да разве такие директора бывают? Что-то непонятное. Зрительный зал пытается постичь, в чем тут дело, то ли в актере (здоров ли он?), то ли в чем-либо другом. Зритель начинает вытягивать шею по направлению к сцене, а не откидывается на спинку кресла, с ужасом поглядывая на часы и думая о том, что еще предстоит провести в театре два часа. Два или три.

А этот мой директор ходит, ко всем привязывается, сидит развалившись, пьет какие-то чаи (ему все время носит секретарша чай), со всеми разговаривает пренебрежительно, грубовато, издевательски, насмешливо. И постепенно зритель начинает раздражаться: дескать, что же это за такой гусь-то лапчатый, почему он так странно себя ведет? У одних это вызывает чувство протеста, у других — возмущение, третьим становится интересно, четвертые не понимают, пятые уже думают, как бы наказать зарвавшегося актера. Но никто не спит, потому что странный, нахохлившийся, в старомодном костюмчике человек притягивает, как магнит. Потом, в процессе спектакля, зритель поймет, что это человек умный, талантливый, прошедший огонь, и воду, и медные трубы. Друянов о себе, например, говорит: «Ты что же думаешь, меня впервой собираются снимать с занимаемой должности? Все, брат, было, все. Ты знаешь, что у меня три ордена Ленина и двенадцать выговоров разного калибра?» Становится очевидно: человек, прошедший большую жизненную школу, на самом деле, прикрывается этой манерой, как маской, от бесчисленного количества дураков. А что он и мужествен, и мудр, и по-партийному ответствен, это все потом узнают, но только потом — в конце спектакля. И досмотрят спектакль до конца, потому что будут разгадывать характер. Не наблюдать за тем, как куют котлы, которые необходимы для нашей жизни, а в театре неинтересны. Зрителю важно понять, что за человек перед ним, и вот этот-то процесс разгадывания Друянова, его личности и становится в какой-то мере, не знаю уж в полной ли, но в какой-то мере становится содержанием спектакля.

Надо сказать, «День-деньской» имел приличный успех, и судя по рецензиям, и судя по посещаемости спектакля. Правда, он вызывал всегда какое-то раздражение. Помню, в Свердловске собрали директоров на этот спектакль, и они были обижены — они утверждали, что такого директора быть не может. Странно, но не было почти ни одного, кто встал бы на мою защиту, хотя как, казалось бы, не понять: ведь не форма существенна, а существенно содержание характера. Характер же Друянова, как я уже упоминал, можно соотнести с самыми высокими нормами. Он берет на себя ответственность за реконструкцию, временно заваливает план ради того, чтобы потом выпускать новые котлы, потому что старые уже не будут продаваться, так как не соответствуют сегодняшним требованиям. Короче говоря, Друянов отвечает делом на призывы партии и государства к ответственности, к модернизации и интенсификации производства. Но странная штука: тогда меня ругали в основном за то, что он гнусавый, как будто бы голос и внешность человека на руководящей должности имеют первостепенное значение. Подобные суждения потом меня уже нисколько не обижали и не возмущали, а подчас даже смешили, но все же иногда просто горько было от того, что люди судят так поверхностно. Ведь недаром говорят: встречают по одежке, провожают по уму. А у нас, к сожалению, часто и встречают и провожают по одежке.

А вернее сказать: не столько даже по одежке, сколько по тому, какое место занимает этот хорошо одетый человек — если высокое, то будь он умный или неумный, его провожают все равно, как положено.

Но пока спектакль шел в театре, все было хорошо. Ну а уж когда его сняли на телевидении… Конечно же, такой перенос спектакля — дело в высшей степени сложное и подчас даже опасное. Условия и специфика театра во многом иные, чем условия и специфика телевидения. Там частенько представляется совершенно нелогичным то, что логично на сцене. И то, что было выразительно в театре, становится убийственным, навязчивым, грубым на телевизионном экране. Знаю много спектаклей, которые совершенно погибли в результате этой акции. Ну, скажем, наша знаменитая «Принцесса Турандот» снята ужасающе плохо. Ужасающе. Спектакль звучит прямо-таки мерзостно по той простой причине, что только форму перенесли, не сумев передать театральный задор блестящей постановки Вахтангова.

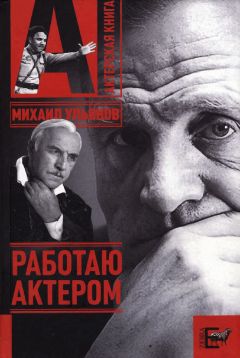

Мне думается, что в какой-то мере то же самое произошло и со спектаклем «День-деньской»: резкая форма характера годилась для театра, но была несколько чрезмерна, по всей вероятности, для телевидения. Несмотря на мои усилия сбавить тон, притушить остроту исполнения, мне, видимо, удалось это мало, и спектакль получился с известными погрешностями. Очевидно, особенности моей трактовки на крупном плане еще более подчеркивались, и я стал получать великое множество писем, где опять меня ругали за то, что я смел показать такого гнусавого директора. Да такого на пушечный выстрел не подпустили бы к заводу! Словом, опять повторилась та же история, что с Горловым. Один зритель мне написал: «Товарищ Ульянов! Я так и не понял вчера: так хороший вы или плохой?»

Бедный, бедный зритель! Он привык, чтобы ему разжевывали, как манную кашу, все: это — белое, это — красное, этот — фашист, тот — русский, этот — наш, тот — их. А сам он не умеет думать и не может сообразить — кто же этот необычный человек, этот Друянов.

А то я как-то получил письмо, где говорилось: «Мы, лаборантки такой-то лаборатории, сегодня весь день проспорили, считая, что вы неверно играете и неправильно отображаете образ советского директора». А ведь дело не в том, правильно или неправильно я «отображаю». Просто я нарушил правила игры, пользуясь которыми театр и зритель давным-давно договорились, что белое — это белое, черное — это черное, что этот — положительный, а тот — отрицательный. И так далее. То есть мы договорились об игре, где, в общем, полутонов мало бывает, где ярко обозначается всякое явление, даже не столько ярко, сколько определенно. И когда я нарушил эти правила, когда я смешал краски, то зрительный зал растерялся. Зритель не понял. Не все, конечно, но многие не поняли и не приняли моих условий игры.

Имело смысл так поступать или нет, спорить сейчас не хочу, не могу, не имею права, но думается мне, что жизнь гораздо сложнее всех наших творческих теорий, гораздо многообразнее всех наших установок и всех наших конструкций, что ли. И когда драматург не боится показать сложность, противоречивость окружающей действительности, написанные им образы получаются сильными и интересными.