2 июня 1967 года Татьяна Григорьевна сообщила: «Был Булат Шалвович у меня (28 мая), поговорили…».

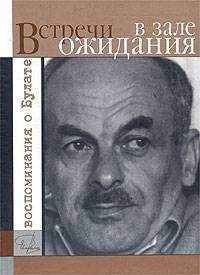

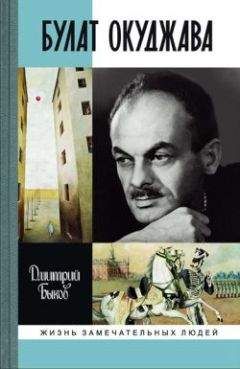

БУЛАТ ШАЛВОВИЧ

Он пришел, явно очень настороженный («Бойтесь пушкинистов» – предупреждение, а то и предубеждение – по Маяковскому…). Но как мало они знали друг о друге!.. Входя в кабинет Цявловской, он миновал натянутый на левую створку двери живописный холст: портрет ее любимого брата-близнеца Коли, сотрудника Эрмитажа, расстрелянного «органами». Вроде бы из каких разных миров они были: дочь царского министра, сенатора, вместе с сестрой игравшая с дочерьми государя, и – сын «комиссаров в пыльных шлемах». Сын расстрелянного отца и сестра загубленного брата, только с той, другой, сестрой и выжившие из восьми детей… Но сегодня они сошлись в одной сияющей «точке» – их свел третий незримый участник беседы – Пушкин.

Булат Шалвович углубился в текст отзыва. С ее личными вкусами, понятно, можно не очень считаться. Ну не нравится ей прием с показом различных «видений» поэта: «это не из мира пушкинского творчества, а – если хотите – из характера творчества Михаила Булгакова». Не нравится прыгающий Пушкин, как и Гамлет, вытряхивающий из туфли песок в фильме Г. Козинцева, – ее дело… Но вот разящее замечание: где же «то главное, что отличает Пушкина решительно от всех?» Словно поставлена задача: заставить зрителя забыть о том, что Пушкин – великий поэт. Правда, из сценария ясно, что Пушкин – автор двух эпиграмм». Упомянут «Бахчисарайский фонтан», а вопросы к волу в ярме: «Бык, а бык, а может, и ни к чему тебе дары свободы?» должны напомнить стихи «Свободы сеятель пустынный…»

Есть «фальшивые ноты» в образе Пушкина – примеры убедительны. Незнание бытовых мелочей, анахронизмы языковые… Но очень хороши иные линии сюжета! «Завлеченные названием фильма, обыватели, – читал Окуджава, – могут почувствовать себя обманутыми», ибо «личная жизнь Пушкина изображена в сценарии тактично – если изъять ряд эпизодов… Замысел сценария „Частная жизнь Александра Сергеича“ можно понять». Это – «протест против ходульных, выспренних писаний о Пушкине, где он является носителем идей, декламирующим свои статьи и письма, где он нередко лишен человеческих свойств. Однако в данном виде сценарий впадает в другую крайность. Пушкин даже и не поэт, в лучшем случае – слагатель эпиграмм. Истинный образ не здесь и не там. Надо найти мудрое решение… Главное, чего ждешь от сценария о Пушкине, – это образа великого поэта, поражавшего даже современников гениальным умом. Это не получилось». Пожелание доработки, подпись… Он дочитал.

«Поговорили…» Можно ли услышать их долгий разговор? Как реагировал на отзыв Окуджава? Всё это сжато описано было в письме ко мне:

«Он сам считает очень плохим свой сценарий, заглавие – случайное. Он прочел его через полгода после сдачи и ужаснулся. Это давняя работа (года два назад. Соавтор – жена). Несколько правил. Занялся другими делами. Я: „Ваша пьеса идет в Ленинграде. Говорят, чудесный спектакль“. – „Ужасный спектакль, ужасная пьеса. Не надо было мне драматургией заниматься“. На мои протесты, он сказал: „Нет, это совершенно трезвая оценка“. Я похвалила его прозу в сценарии, которая остается недоступной зрителю. „Я Вашей прозы никогда не читала“. – „Не читали?“ Подарит книжку о войне, вышедшую во Франции (на французском языке).

Он прочел мой отзыв… Сказал, что ни одного возражения у него нет, обрадовался хвале о Воронцове (сияя – «Получилось?» – «Да! Вы его портрет Лоуренса знаете? – „Знаю“). Спросил, получит ли он экземпляр отзыва. Я дала ему (Он: „Но он с подписью“…). Мне кажется, что он будет перерабатывать. Единственное, за что он вступился, – это… за устриц: „Пушкин просто пошутил“. Пригласил меня на просмотр его фильма – военная комедия (с трагическим окончанием) – сегодня иду в Дом литераторов» (2 июня 1967 года).

Окуджава унес рукопись статьи Цявловской о Пушкине и Воронцовой – ознакомиться. А Татьяну Григорьевну он покорил! Кажется, она даже «увлеклась» им и очень по-женски сказала близкой знакомой: «Вошел, красивый, как молодой князь… И – великолепно сложен…» В своем сдержанном госте почувствовала она пушкинскую «тайную свободу» – ту, с которой он судил себя сам. Высокое – пушкинское – достоинство. Он был почтителен, и в его «смирении» был признак большой силы.

«Ну вот Вам новости последние, – расскажет она через неделю, 9 июня того же года. – Фильм Окуджавы (военный), который я смотрела в ЦДЛ, – очарователен! Очень тонкий образ главного героя – вероятно, поэта, юноши, попавшего в армию, на войну, – и много веселого, комедийного – на фоне висящей непрерывной опасности. Кончается трагически. Фильм имел колоссальный успех у переполненного зала. Но… его не разрешили (вчера звонил Окуджава) – „оскорбление Красной армии“… Непонятно! Ничего решительно оскорбительного нет». В конце фильма Татьяна Григорьевна услышала знакомый теперь, поющий за кадром мягкий и печальный голос: «Целый свет я обошел, но нигде на свете…» Какой талантливый человек! Она попросила Булата Шалвовича прислать ей текст этой песни. В ответ пришла записка, хранящаяся теперь в Госархиве: «Уважаемая Татьяна Григорьевна! Письмо получил. Благодарю. Посылаю Вам свою песенку. Простите машинку за отсутствие „у“. К сожалению, не имею возможности завезти Вам „Елизавету Ксаверьевну“. Перешлю почтой в ближайшие дни. С уважением Б. Окуджава». Ему, в его сорок лет, предстоял большой путь («А дальняя дорога…»), было уже недосуг обсуждать с Цявловской ее работу. На записке его нет даты. Но я вдруг с изумлением нашел ее… у себя дома: так вот что за листок машинописи из бумаг Татьяны Григорьевны подарила мне ее более молодая подруга! «Песенка о каплях датского короля», а внизу дата и название фильма: «8.6.67 г. „Женя, Женечка и „катюша““. Всё совпадает и – значит, правка чернилами – авторская…

9 августа Татьяна Григорьевна писала: «Посылаю Вам автограф Булата Шалвовича Окуджавы (он вернул мне статью о Воронцовой и приложил книжечку своих стихов)». Это, конечно же, был «Март великодушный». Стихи показали Цявловской: «Александр Сергеич» – не хлестаковская фамильярность, а обращение для Окуджавы давно домашнее. Заглавие сценария ее ранило: именно так – «Сергеичу» было выведено «кривым лакейским почерком» на конвертах с пасквилем, погубившим поэта. Но Окуджаве был нужен Пушкин, спустившийся с пьедестала, – как же иначе он мог «дать нам руку в непогоду»? А непогода тогда свирепела… И явный крен в сторону показа человеческой сущности Пушкина у Окуджавы был вызван не одним «неумением» дать образный синтез. Всё же он был не Анненков и не Лотман. Он был поэт, переходящий к прозе, и он решал для себя, – через Пушкина – чутко слушая время, некий свой вопрос. Он изучал на гениальном примере тактику поведения принижаемого, притесняемого властью художника. Но по-своему – раз речь о киноэкране! – права была и Татьяна Григорьевна. Смирилась ли она, прочитав стихи, с «Александром Сергеичем», который «помнит про всех»? Думаю, приняла, поняла. Как она потом радовалась подаренной пластинке с песнями Окуджавы! Особенно полюбила «Грузинскую песню», написанную в год их встречи. Ведь к ее немецкой крови была примешана и грузинская…