В беседе «Диалог или разглагол о древнем мире», в очередной раз обращаясь к своей излюбленной антитезе человек истинный — человек внешний», Сковорода иллюстрирует ее с помощью пластически выразительного символа (это описание впоследствии взял эпиграфом к одному из своих рассказов Н. Лесков: множество «внешних» относится к «истинному человеку» так же, как отражения в сотне зеркал — к лицу, находящемуся в их кругу; при этом лице «все наши болваны суть аки бы зерцаловидныя тени, то являющиеся, то исчезающие…»). Первоисточник этого образа восходит к текстам «Ареопагитик», к знаменитым «зеркалам», иллюстрирующим иерархию духовных совершенств, но необходимо добавить, что, помимо книжного, образ зеркала имеет у Сковороды еще и житейский источник: об этом, впрочем, напоминает и сам автор: «Бывал ли ты когда в царских палатах? Стоял ли посреди чертога, имеющего все четыре степы и двери, покрытый, будь-то лаком, зеркалами?»

Как видим, «язык особливый» Сковороды формировался далеко не только на основе книжных впечатлений. Вспомним «обманные» картины в жанре «суета сует», которые еще юношей видел он в Петербурге; вспомним многочисленные символические изображения, которые неизменно привлекали его внимание в самых разных местах и в самые разные времена: венгерские кафельные печи с аистами, рисунки на стеши: Харьковского коллегиума, «лицевые» сборники монастырских книгохранилищ… Произведения его поражают читателя обилием образов, подсказанных изобразительным искусством; и не будет преувеличением, если скажем, что он как писатель по преимуществу видел мир и что зрительный образ был для него основной мерой мира. Недаром медь говорил не раз: «Око есть природный циркуль». В сочинениях Сковороды на основе символического изображения иногда выстраивается целый повествовательный сюжет. Такой рассказ, например, сопутствует рисунку, на котором изображены два брата, безногий и незрячий, помогающие друг другу дойти домой. Символ-рисунок часто служит основой для мировоззренческого обобщения, как мы видели в эпизоде с фонтаном, иллюстрирующим идею «неравное равенство».

Наконец, нередко у Сковороды эмблематическое изображение, символическая фигура обрастают таким количеством ассоциаций, что сами становятся смысловым средоточием отдельных диалогов, что отражается и в названиях: «Наркисс», «Кольцо», «Благодарный Еродий».

Пластический образ для мыслителя — основной прием воздействия на читателя и слушателя, помогающий сделать отвлеченную идею наглядной, общедоступной. Стилю Сковороды органически присущ демократизм выражения, его сочинения открыты для самого широкого читателя, и все, что на первый взгляд есть в них загадочного, непременно сопровождается разгадками, пояснениями, истолкованиями. Ведь, по глубокому его убеждению, истина с наибольшей силой раскрывается человеку лишь тогда, когда он преодолеет ее первоначальную сложность, загадочность, когда научается во внешнем «знамении» обнаруживать внутренний смысл, под скорт лупой — ядро, иод шелухой — зерно.

Таковы, по учению Сковороды, взаимоотношения между человеком, окружающей его реальностью и Библией-«сфинксом» — символическим отражением этой реальности в культуре — в книжном слове, в произведениях искусства.

О зачем мы стучимся в двери к мудрецам? Зачем спешим на первом подвернувшемся под руку клочке бумаги записать их свидетельства о жизни? Разве для того, чтобы потом говорить: «Вот я знал этого человека, он беседовал со мной»? Нет, мы ищем слова утешения, ждем слова надежды. В конце концов, мы одного всего лишь и хотим, и вот чего: чтобы он… погладил нас по голове. Да-да, именно взял и погладил по голове, пусть даже он и слова никакого при этом не скажет. Потому что какая же цена мудрости, если она к нам равнодушна, если она заботится лишь о том, чтобы быть «объективной»?! Мы ждем от мудрости любви и милосердия, а не безупречных силлогизмов. Садясь за один стол с мудрым человеком, мы хотим насытить свое маленькое голодное сердце. А насытится оно лишь тогда, когда мы увидим, что сердце нашего собеседника открыто для нас. Что оно тихо лучится для нас своим опытом.

Мы ведь ждем от него не афоризмов, которые следует заучить наизусть, и не списка книг, которые следует прочитать. Мы хотим, чтобы он объяснил, как нам лучше вести себя — с отцом и матерью, с женою и детьми, с братом, другом и тем, кого мы считаем своим врагом, наконец, с тем бесконечно разнообразным человеком, которого принято называть «первый встречный», а значит, и с целым миром. Мы хотим, чтобы он подсказал, как нам думать о жизни и как вести себя по отношению к смерти.

Мы обращаемся к нему не от избытка собственной жизни, а потому, что осознаем ее несовершенство и томимся этим. Если он скажет нам: вот вы плохи тем-то и тем-то, то что он прибавит нам своими словами? Нет, мы уповаем на то, что он среди нашего плохого обнаружит в хорошее, и поддержит его, и поможет ему расти. И мы идем, и стучим в дверь, и шепчем про себя: «Любви и милосердия, милосердия и любви…»

На пятом десятке своей жизни кавалер орденов Владимира и Анны, полковник Михайло Иванович Ковалинский все чаще стал чувствовать тяжесть на сердце — не физическую тяжесть, которая пригнетет да и отпустит, а иную, от которой немил делается белый свет, пусто внутри, как в заброшенном жилье; и что бы ни делал, а все выходит пресно и без надобности. Получилось так, что, но собственному признанию, он «увидел в щастии превращение, в друзьях — измену, в надеждах — обман…».

В «Жизни Григория Сковороды», откуда мы приводим это признание, Ковалинский пишет о себе в третьем лице: «В глубоком уединении остался он один, без семейства, без друзей, без знакомых, в болезни, в печалех, в безпокойствах, без всякого участия, совета, помощи, соболезнования».

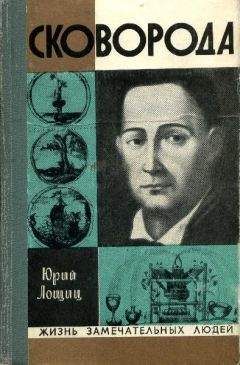

В апреле 1794 года он получил почту от Андрея Ивановича Ковалевского, харьковского помещика, с которым когда-то, как напоминал автор письма, они были знакомы. Из письма Михаил узнал, что Григорий Саввич опять находится в имении Ковалевского, селе Ивановка, что недавно он перенес тяжелую болезнь, но теперь дело идет на поправку и что местный художник писал со Сковороды портрет масляными красками, который хотят переслать ему, Коваленскому. «Вы нам часто во сне видитесь, и мы всякой почти день с Григорием Савычом об Вас беседуем и желаем, чтоб Вы в наших местах купили деревню…»

Коротенькое письмо разволновало Михаила. Вдруг стыдно ему стало, что вот сколько ужо раз писал он Сковороде о своем желании поселиться где-нибудь возле него, но все на деле ограничивалось лишь мечтательным прекраснодушием. А ведь старик, похоже, совсем уже слаб; то и дело доходят вести о его продолжительных болезнях, шутка ли, семьдесят два года ему минуло, и почти двадцать лет пролетело с тех пор, как они в последний раз виделись. И если теперь он, Михаил, будет все так же тянуть да оттягивать, то, как знать, увидятся ли они вообще когда-нибудь?