Долго ль еще нам ходить по гроба,

Как по грибы деревенская девка?..

«Дикая кошка – армянская речь…», 1930

Речь в этом эпизоде идет о супругах Овчинниковых. Жили они в Большом Власьевском переулке (см. «Список адресов»).

В характеристиках воды Арзни: «хорошая, КоЛЮЧая, сухая» «спрятался» «ключ», слово «колючая» передает не только вкусовые ощущения, но и содержит в свернутом виде определение «ключевая». «Милый кодак» – глаз сравнивается с фотоаппаратом, «сетчатка голодна»: речь идет о той же жажде видения, что и в «Канцоне». «Хрусталик кравчей птицы» – острое зрение; вероятно, имеется в виду орлиный глаз. Орел – Зевсова птица; должности виночерпия и кравчего нередко отождествляются. (Кравчий в допетровской Московии ведал царским столом.) На пиру богов роль виночерпия, согласно греческой мифологии, исполняла Геба, дочь царя богов Зевса, а позднее – Ганимед. Возможна связь мандельштамовского образа с хрестоматийным стихотворением Ф. Тютчева «Весенняя гроза», где мы встречаем Гебу рядом с орлом: «Ты скажешь: ветреная Геба, / Кормя Зевесова орла, / Громокипящий кубок с неба, / Смеясь, на землю пролила!» Мандельштамовские стихи написаны в день рождения Пушкина, и четвертая часть «Отрывков» отражает, несомненно, раздумья Мандельштама о своем месте в русской поэзии (ср. с пушкинским «Пророком»).

Кавказские впечатления отразило и написанное в июне 1931 года стихотворение «На высоком перевале…». Есть основания полагать, что поэт работал над этими стихами в Старосадском переулке – на это указывает комментарий Н.Я. Мандельштам: «Стихи о Шуше написаны в Москве летом 31 года, когда мы жили в комнате у Александра Эмильевича (он уехал в отпуск с женой)…» [214]

На высоком перевале

В мусульманской стороне

Мы со смертью пировали —

Было страшно, как во сне.

Нам попался фаэтонщик,

Пропеченный, как изюм, —

Словно дьявола поденщик,

Односложен и угрюм.

То гортанный крик араба,

То бессмысленное «цо!» —

Словно розу или жабу,

Он берег свое лицо.

Под кожевенною маской

Скрыв ужасные черты,

Он куда-то гнал коляску

До последней хрипоты.

И пошли толчки, разгоны,

И не слезть было с горы —

Закружились фаэтоны,

Постоялые дворы…

Я очнулся: стой, приятель!

Я припомнил, черт возьми!

Это чумный председатель

Заблудился с лошадьми.

Он безносой канителью

Правит, душу веселя,

Чтоб вертелась каруселью

Кисло-сладкая земля…

Так в Нагорном Карабахе,

В хищном городе Шуше,

Я изведал эти страхи,

Соприродные душе.

Сорок тысяч мертвых окон

Там видны со всех сторон,

И труда бездушный кокон

На горах похоронен.

И бесстыдно розовеют

Обнаженные дома,

А над ними неба мреет

Темно-синяя чума.

12 июня 1931

Приведем краткий комментарий М.Л. Гаспарова. Речь в стихотворении идет «о возвращении из поездки в Нагорный Карабах, из г. Шуши (разоренного турками во время резни 1920 года) в Степанакерт; фигура безносого фаэтонщика ассоциируется с председателем и с негром-возницей из пушкинского “Пира во время чумы” (а размер стихотворения – с “Бесами”) и приводит к мысли “мы ничего не знаем о тех, от кого зависит наша судьба” (слова ОМ в пересказе НЯМ). “Словно розу или жабу” – образ из стих. Есенина “Мне осталась одна забава…”» [215] . (ОМ в комментарии – Осип Мандельштам, НЯМ – Надежда Яковлевна Мандельштам.) «Встреча по дороге из Шуши с мирным стадом, после которой прошел охвативший путешественников страх» (М. Гаспаров, там же) осталась в июньском стихотворении «Как народная громада…».

Как народная громада,

Прошибая землю в пот,

Многоярусное стадо

Пропыленною армадой

Ровно в голову плывет.

Телки с нежными боками

И бычки-баловники,

А за ними – кораблями —

Буйволицы с буйволами

И священники-быки.

У Мандельштама в Старосадском переулке бывали его друг биолог Б.С. Кузин, филолог Эмма Герштейн, впоследствии известный литературовед, поэты Семен Липкин и Борис Лапин. Эмма Герштейн вспоминала: «Я была в Старосадском, когда к Мандельштаму прибежал Борис Лапин. <…> Тут Осип Эмильевич прочел ему свою “Канцону”» [216] . В свою очередь, Лапин рассказал Мандельштаму о полете на самолете, делавшем «мертвую петлю». По свидетельству Н. Мандельштам, этот рассказ отразился в написанном 23 апреля 1931 года стихотворении.

– Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый, —

Ни поволоки искусства, ни красок пространства веселого!

Жизнь начиналась в корыте картавою мокрою шёпотью

И продолжалась она керосиновой мягкою копотью.

Где-то на даче потом в лесном переплете шагреневом

Вдруг разгорелась она почему-то огромным пожаром сиреневым…

– Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый, —

Ни поволоки искусства, ни красок пространства веселого!

Дальше, сквозь стекла цветные, сощурясь, мучительно вижу я:

Небо, как палица, грозное, земля, словно плешина, рыжая…

Дальше – еще не припомню – и дальше как будто оборвано:

Пахнет немного смолою, да, кажется, тухлою ворванью…

– Нет, не мигрень, – но холод пространства бесполого,

Свист разрываемой марли да рокот гитары карболовой!

Ментоловым карандашом натирали виски, чтобы избавиться от головной боли.

Возможно, в стихотворении идет речь о потерпевшем аварию летчике, в сознании которого проносятся картины промелькнувшей жизни, начиная с раннего детства. Специфический резкий запах больничной карболки сравнивается с наплывающим гитарным аккордом. (Как указывает А.Г. Мец, в стихах отразились «впечатления от больницы, куда поэт приходил навещать заболевшую жену» [217] .) Небо в поэтическом мире Мандельштама по большей части враждебно человеку или безучастно к нему, ему присущ «холод пространства бесполого», холод смерти. В стихотворении о Нагорном Карабахе над разоренным, подвергшимся страшному погрому городом «неба мреет / Темно-синяя чума». Мандельштам с интересом следил за развитием авиации; ее растущая военная мощь, не представимые ранее возможности тотального разрушения им хорошо осознавались. «Крыла и смерти уравнение» – писал он о военной авиации в 1923 году («Опять войны разноголосица…»); в «Стихах о неизвестном солдате» (1937–1938) небо XX века характеризуется как «неподкупное небо окопное – / Небо крупных оптовых смертей…». Рассказ Б. Лапина получил отражение и в «Путешествии в Армению»: в главе «Москва» упоминается разговор «об авиации, о мертвых петлях, когда не замечаешь, что тебя опрокинули, и земля, как огромный коричневый потолок, рушится тебе на голову».

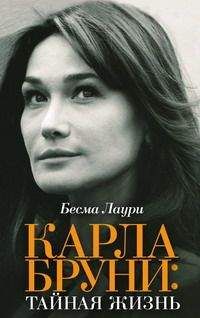

«В начале лета Шура с женой уехали на полтора или два месяца на юг, – пишет в своих мемуарах Н.Я. Мандельштам, – а я переселилась к Мандельштаму в убогую комнатенку на Старосадском переулке. Пиршество продолжалось уже не только по ночам, но и днем, а стихи стали длиннее – они уже не спрессовывались ночным бдением» [218] . Согласно летописи жизни и творчества Мандельштама, Н. Мандельштам перебралась в Старосадский несколько ранее, а отпуск у А.Э. Мандельштама был короче: «23 мая. О.М. и Н.Я. поселяются в комнате брата в Старосадском переулке (А.Э. с женой уехали на месяц в отпуск)» [219] . «Мы были подвижными и много гуляли, – продолжает Н. Мандельштам. – Все, что мы видели, попадало в стихи: китайская прачечная, куда мы отдавали белье, развал, где мы листали книги, еще не покупая из-за отсутствия денег и жилья, уличный фотограф, щелкнувший меня, Мандельштама и жену Шуры, турецкий барабан и струя из бочки для поливки улиц. Возвращение к стихам привело к чувству единения с миром, с людьми, с толпой на улицах…» [220] «Турецкий барабан» мы находим в приведенных выше «Отрывках уничтоженных стихов», «вода на булавках» из поливальной машины упомянута в более позднем стихотворении «Там, где купальни, бумагопрядильни…». Фотография, сделанная уличным фотографом, сохранилась. Она относится к несколько более раннему времени: Мандельштам, Надежда Яковлевна и Элеонора Самойловна, жена Шуры, еще в зимней одежде. Вероятно, именно к этой фотографии обращено шуточное стихотворение Мандельштама: