горек, так уныл,

Так нежен был последний час разлуки…

Еще твой друг забыть его не мог,

И вновь ему ты посылаешь муки

Сомнения, догадок и тревог —

Скажи, зачем?.. Не ложью ли пустою,

Рассеянной досужей клеветою,

Возмущена душа твоя была?

И, мучила томительным недугом,

То над своим отсутствующим другом

Без оправданья суд произнесла?

Иль то был один каприз случайный,

Иль давний гнев?.. «Неразрешимой тайной

Я мучился: я плакал и страдал,

В догадках ум испуганный блуждал,

Я жалок был в отчаяньи суровом…

Всему конец! Своим единым словом

Душе моей ты возвратила вновь

И прежний мир, и прежнюю любовь:

И сердце шлет тебе благословенья,

Как вестник мной нежданного спасенья…

Так няня в лес ребенка заведет

И спрячется сама за куст высокий;

Встревоженный, он ищет и зовет,

И мечется в тоске жестокой,

И падает, бессильный, на траву…

А няня вдруг: ау! Ау!

В нем радостью внезапной сердце бьется,

Он все забыл: он плачет и смеется,

И прыгает, и весело бежит,

И падает — и няню не бранит,

Но к сердцу жмет виновницу испуга,

Как от беды избавившего друга…

(Н. А. Некрасов)

Он знал ее увлечение поэзией и гвоздил ее ОТТУДА Некрасовым.

Расчет (если он был) правильный. Мама стала часто плакать. Но этого не видел никто.

Я. Папа, скажи правду, ты там, в бараке своем сидя, что-нибудь читал? Книги давали вам читать?

Отец. Книг пять я там прочел.

Я. Понял. Ну и какая повесть-роман-рассказ тебе понравилась больше всего?

Отец. Чехов. «Каштанка».

Я. Смеешься?..

Отец. Просишь правду — говорю правду. У нас библиотечка своя была — передавали книги с койки на койку. Некрасов — «Избранное», «Как закалялась сталь» и «Каштанка» — издание для детей. А-а-а, еще «Сталин. Биография» — кто-то напоказ держал, в такой коричневой обложке… «Каштанку» мы до дыр зачитали. Наизусть ее могу… Особенно этот кусок, когда Хозяин из глотки собаки назад кусок мяса за веревочку доставал… Я читал это вслух, и зэки в этом месте плакали…

Я. А про Сталина, значит, не читали?

Отец. Мы его нюхали.

Я. Что ты сказал, я не понял.

Отец. Буквально. Сидим, бывало, голодные, в желудке песня без слов, что-то такое булькает, а нюхнешь обложку, потянешь носом коричневую корку — легчает! Мы это заметили, и кто исстрадался, просил: «Дай нюхнуть! Дай нюхнуть!» — ему тут же книжку с портретом, он в нее уткнется, посопит, повздыхает — глядишь, уже не хочется.

Я (смеясь). X чего не хочется?

Отец. А уже ничего. Надышался товарищем Сталиным — и стало тебе хорошо, лучше некуда!..

Я. Чудо!.. Так ведь ровно вся страна жила!

Отец. А я тебе о чем говорю!.. Мы и вы — вся страна и есть. А еще кто?

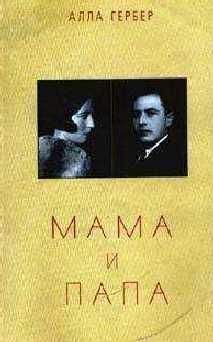

Дорогая моя, любимая Лидука!

30/IV получил, наконец, долгожданное твое письмо от 18/IV. Как долго ты не подавала никакой весточки о себе, как мучительно и тяжело было для меня это твое молчание! какие только мысли не перебрели в моей несчастной голове, какие только самые жуткие картины не вставали перед моим больным воображением…

Я тебя обидел и оскорбил своими предыдущими письмами, — я себя казню за них, но ты поймешь меня и простишь…

Не хочу, мне стыдно возвращаться вновь к этой теме, — не надо больше говорить о ней!

«— Да, Семик, — я не допускаю мысли о другом человеке, близком себе, кроме тебя, одного тебя. Ты — мой дорогой и любимый муж, друг, — тебя я ценю больше и неизмеримо больше, чем кого бы то ни было. Наши жизни не могут идти по разным путям… Люблю тебя по-прежнему, жду тебя и буду ждать во что бы то ни стало, как бы тяжело мне ни пришлось и сколько бы времени ни прошло».

Эти твои простые, теплые, звучащие клятвою слова, запомнившиеся мне на всю мою жи знь, я клятвенно повторяю вместе с тобою.

Эти слова твои звучат вдохновенной молитвой: с ними я сейчас засыпаю, с ними просыпаюсь, они встают передо мною живыми, огненными буквами, выжженными в твоем благородном сердце, они превращаются в кровь, вливающуюся в мои жилы, кровь, дающую мне жизнь… Я снова молод, я снова бодр, весел, жизнерадостен, я чувствую в себе силы преодолеть всю тяжесть моего ужасного существования.

Крошка моя, мой славный медвежонок, моя любимая, единственная моя женушка! Сердце мое разрывается, не вмещая в себя огромной любви моей к тебе, моему ясному солнышку. Желанный мой друг! Как передать тебе, как сказать тебе о том чувстве глубочайшего уважения и великой благодарности, которое я питаю к тебе, прошедшей через такие тяжелые испытания и невзгоды, возмужавшей, выросшей в борьбе женщиной-матерью нашего сына, и оставшейся для меня тем же верным другом, той же маленькой моей Ликой, нежной, хорошей моей девочкой!

Я вернусь на волю, так незаслуженно отнятую у меня, я вернусь к тебе, моей милой, ненаглядной, я отплачу тебе за все перенесенное тобою, я принесу тебе мою вечную, неиссякаемую любовь, мои горячие ласки, всю мою жизнь. Жди меня, моя дорогая, я приду и принесу тебе много, много радости, упоительного счастья — у нас хватит времени забыть все прошедшие несчастья и горести, мы станем вновь полноправными хозяевами жизни, советскими гражданами, людьми нашего общества, мы будем воспитывать и растить нашего сына, как садовник взращивает плодовое дерево. Наш плод должен быть и будет сочным, налитым всеми жизненными соками, — наш сын будет большим человеком, настоящим Человеком! И тем более мы будем горды им, тем более будем им счастливы, что вместе мы прошли в нашей жизни, что мы остались друг другу верны во имя любви, во имя нашего сына, для него и для нас самих.

Будущее нашего ребенка зависит от того воспитания, которое дадим ему мы — родители, от той среды, в которой он будет находиться, от того комплекса семейных и общественных интересов, которыми будет заполнено его существование с самого детства. Характер человека начинает подготавливаться и складываться уже с 1 ½— 2-х годичного возраста, — это нужно помнить всегда и постоянно. Детство, считается, неизгладимо в памяти человека; в детстве приобретенные черточки вырастают в линии, детские привычки и потребности глубоко