объяснил первому секретарю ЦК, что в его воспоминаниях нет ничего опасного для советского государства. Никита Сергеевич сказал Илье Григорьевичу, что полностью ему доверяет и никакая цензура для его сочинений не потребуется. Но аппарат стоял на своем. 18 августа 1963 года Эренбург в письме Хрущеву печально констатировал: «Дорогой Никита Сергеевич, еще раз благодарю Вас за беседу, она произвела на меня глубокое впечатление и придала бодрости. Беда в том, что о Ваших словах, видимо, не знают товарищи, ведающие литературными делами… Я по-прежнему в безвыходном положении».

Хрущев распорядился воспоминания Эренбурга опубликовать, а затем в партийной печати раскритиковать. 14 августа 1964 года Эренбург вновь обратился за помощью: «Мы имели возможность говорить наедине, как мужчина с мужчиной. Надеюсь, что и это письмо будет передано Вам лично».

На сей раз очередную часть мемуаров остановила не цензура, а самая высокая инстанция — ЦК КПСС. Секретарь ЦК Леонид Федорович Ильичев, заместители заведующего Идеологическим отделом ЦК Дмитрий Алексеевич Поликарпов (он присматривал за литературой и искусством) и Василий Иванович Снастин (руководил печатью) подписали вердикт: «Считаем нецелесообразным публикацию мемуаров И. Эренбурга в данном виде».

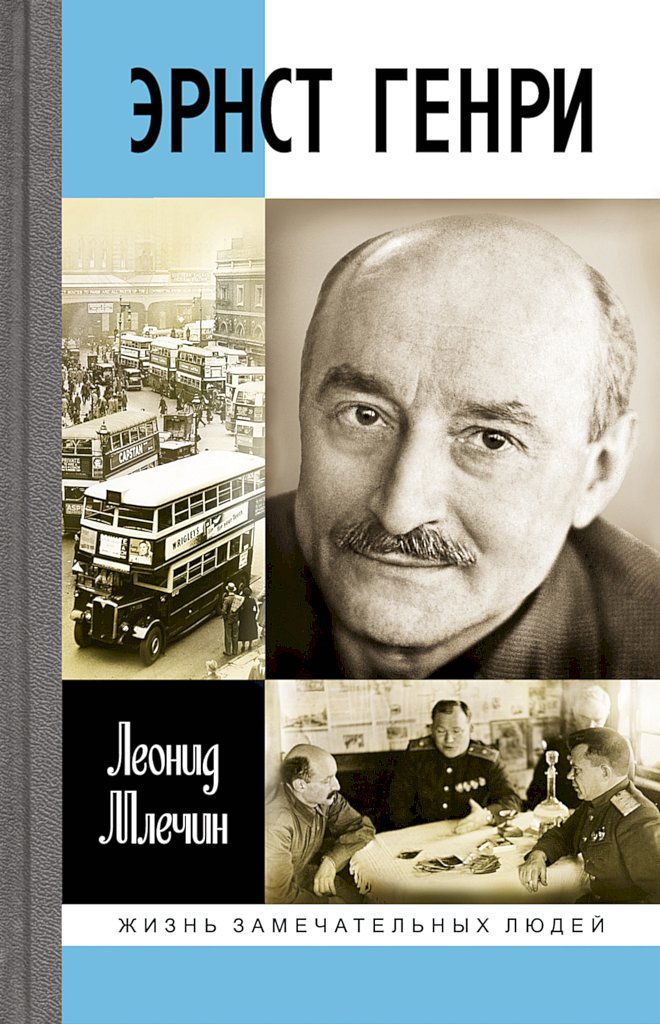

В октябре 1964 года Никиту Сергеевича отправили в отставку, и цензура мертвой хваткой вцепилась в Эренбурга. Теперь уже руководители партии и правительство даже не соглашались его принять и поговорить. А ведь воспоминания Ильи Григорьевича были вполне советскими. И Эрнст Генри в мае 1965 года обратился к Эренбургу с письмом. Он не согласился с тем, каким в воспоминаниях предстает Сталин. Обширное и доказательное письмо Эрнста Генри не утратило своего значения и по сей день, поскольку споры о вожде не прекращаются:

«Илья Григорьевич!

Я принадлежу к тем, кто считает Вас одним из самых умных и передовых писателей нашей страны. Как и другие, я особенно ценю Вас за то, что в трудные времена Вы стремились не гнуть спину и часто, когда другие молчали или лгали, вслух говорили правду.

Этим Вы завоевали себе место, которое у нас делят с Вами немногие, и этим, прежде всего, помянет Вас будущее. Каждый настоящий писатель или крупный публицист создает себе нерукотворный памятник, и Ваш построен на том, чтобы до конца не поддаваться неправде, даже в какой-то ее части. Я всегда думал, что Вы это чувствуете лучше многих других.

Тем более странно и непонятно было для меня прочесть некоторые Ваши высказывания о Сталине в заключительной главе Ваших воспоминаний в четвертом номере „Нового мира“.

Вы откровенно пишете, что не любили и боялись Сталина, хотя и добавляете, что „долго в него верили“. Вы не скрываете, не умаляете его „несправедливых, злых дел“, его коварства, отмечаете, что при нем „мы не могли жить в ладу со своей совестью“. Сказать это с Вашей стороны естественно. Но в то же время, когда Вы теперь подводите итог пережитому, в Ваших словах звучит нечто для меня неожиданное. Почти повсюду и, по-видимому, не случайно, Вы переплетаете с мыслью о злых делах Сталина другую мысль: о его величине. Я перечитывал такие места, и мне стало ясно, что Вы делаете это сознательно. Зачем, Илья Григорьевич?

„Я хочу еще раз сказать читателям моей книги, — пишете Вы, — что нельзя перечеркнуть четверть века нашей истории. При Сталине наш народ превратил отсталую Россию в мощное современное государство… разбил армии Гитлера, победившие всю Европу… стал по праву героем XX века. Но как бы мы ни радовались нашим успехам, как бы ни восхищались душевной силой, одаренностью народа, как бы ни ценили ум и волю Сталина, мы не могли жить в ладу со своей совестью и тщетно пытались о многом не думать“.

Вот это сплетение „зла и добра“ в отношении Сталина и бросается в глаза. Оно повторяется несколько раз.

Выходит, что героизм советского народа как бы неотделим от несовместимых с совестью дел Сталина. Не он ли своим злым, но „государственным умом, своей редкостной волей“ и побудил народ на героизм? И Вы подчеркиваете эту же возникавшую в уме читателя мысль, говоря: „Я понимал, что Сталин по своей природе, по облюбованным им методам напоминает блистательных политиков эпохи итальянского Возрождения“.

У Вас прямого вывода нет, но у многих он будет. Без Борджиа не было бы итальянского Возрождения, без Сталина не было бы превращения отсталой России в великое и героическое государство. Одно неотделимо от другого.

Это — политический оправдательный приговор Сталину. И то, что выносите его Вы, Эренбург, трудно понять. Не Вам бы это делать, Илья Григорьевич.

Я знаю, Вы не политик и не историк. Вы художник. Вы говорите как чувствуете, сказали Вы недавно на одном собрании. Но ведь Вы очень много думаете о политике, о современности; сила Ваша, как писателя, именно в этом. Из художников слова Вы один из наиболее политически знающих, опытных и образованных. Вам известно очень многое о том, что было — что было в действительности. Идти против совести Вы не хотите. Как же можете Вы, именно Вы, оправдывать Сталина, превращая его в некоего советского Борджиа или Маккиавелли?

Хотелось бы, чтобы Вы меня поняли правильно. Дело не в метафизическом споре о том, может ли „зло“ быть прогрессивным фактором в истории. Нет, я имею в виду совсем другое.

Беру на себя смелость сказать, что Ваша оценка роли и ума Сталина именно как государственного деятеля, а не как моральной единицы, совершенно расходится с исторической действительностью, с фактами.

Не стану говорить о многом, что известно всем, а Вам, в частности, лучше, чем мне. Тысячи книг будут написаны об этом и изданы у нас же, еще в нашем веке, может быть даже скоро, скорее, чем думают. Я уверен в этом не только потому, что я оптимист, но и потому, что знаю по истории, как быстро и резко она — не всегда, но часто — восстанавливает истину и стирает ложь.

Но пусть об этой, внутрисоветской стороне сталинских государственных дел напишут другие. Я коснусь только одного, того, что знакомо мне больше всего: „ума и воли“ Сталина в области международных и связанных с этим дел; того, какую роль он политически играл в судьбе нашей страны за ту четверть века, о которой Вы говорите.

Выделю только шесть вопросов, которые кажутся мне особенно важными.

Вы помните, Илья Григорьевич, —