Очевидно, здесь зафиксирован спор с поэтом по поводу его стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков…», которое было написано во второй половине марта 1931 года в Старосадском переулке (или если не с самим поэтом, то с его стихотворением).

Это подтверждается следующей записью дневника на том же листе:

«Июль 31 г. Москва.

Снова Мандельштамы. Снова я потрясен этой мудростью его стихов (он читал мне новые), их зрелостью с явной печатью гениальности. Тут у него появляется горькое веселие, ирония (нет, нечто несравненно более глубокое), как будто он пытается вздохнуть глубоко и наполнить легкие пылью и испарениями обильно политых тротуаров.

На этот раз протест мой был много слабее, чем до отъезда, когда он затравленным волком готов был разрыдаться и действительно ведь разрыдался, падая на диван. Тут же только прочел нам (кажется, впервые и первым) – “Мне на плечи бросается век-волкодав, но не волк я по крови своей…”» [310]

В этом дошедшем до нас благодаря Яхонтову эпизоде хорошо чувствуется та душевная открытость и непосредственность Мандельштама, о которой вспоминают многие.

Какие «новые» и «городские» стихи мог читать Мандельштам Яхонтову в июле 1931 года? Несомненно, это те стихи, которые создавались в Старосадском переулке (с добавлением, конечно, «замоскворецкого» стихотворения «Сегодня можно снять декалькомани…») и о которых речь шла выше.

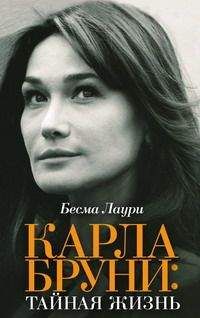

Осип Мандельштам. 1935 или 1936

В других записях Яхонтова отражен тот же спор с Мандельштамом о сущности эпохи, который возник в связи со стихотворением «За гремучую доблесть грядущих веков…».

«Смотрю на снимок, который висит у меня над постелью. Сталин и Ворошилов. Мне очень нравится этот снимок – вот два человека, которые смотрят вперед вместе со всей своей молодой страной.

Осип Мандельштам смотрит назад.

Он говорит: “Я вовсе не хочу быть человеком, который говорит под руку: таскать вам – не перетаскать”.

Его лукавое желание выручает зрелое перо, расписывающее розы и камни Армении и гранитные плиты умирающего Санкт-Петербурга.

У него в Армении много о розах» [311] .

Следующая запись, на соседнем листе:

«Вчера вечером Осип Мандельштам читал нам свою “Армению” [312] и петербургские небольшие вещи; и то и другое поражает своей суровой трагичностью и простотой.

Он проходит мимо эпохи кустарниками и виноградниками Армении и опустевшими улицами северного города “с рыбьим жиром фонарей”.

Подлинно

“из тяжести недоброй

и я когда-нибудь прекрасное создам”» [313] .

(Взятые в записи в кавычки слова указывают на стихотворения Мандельштама: «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» и “Notre Dame”.)

Восхищение стихами Мандельштама (интересна была Яхонтову и мандельштамовская проза, но для исполнения с эстрады он, правда, считал ее слишком «густой» – эту характеристику артиста донесли до нас воспоминания Э. Герштейн) сочетается, как мы видим, с убеждением, что поэт «проходит мимо эпохи». Мы встречаемся тут с одним из типичных случаев исторического правила: именно тот, кто чувствует и понимает свою эпоху наиболее глубоко и точно, следовательно – в ее сложных, драматических противоречиях, нередко кажется современникам как раз несовременным, стоящим в стороне от главных событий жизни, непоследовательным, лишенным ясности взгляда, иногда – смотрящим назад. Ныне очевидно, что именно Мандельштам был одним из немногих зрячих в обществе, где ослепление распространялось все шире и грозило перерасти в тотальное. (Это не значит, однако, что ему не грозило по временам и его не соблазняло общее ослепление.) Поэт сочувствовал идее переустройства мира на более справедливых началах, это было ему близко, но он не мог не видеть и «кровавых костей в колесе», и нового рабства. Он не мог отмахнуться от этого; тут были свои причины, и одна из них, во всяком случае (и это вроде бы как-то на первый взгляд не очень вяжется с богемным чудаковатым поэтом не от мира сего, каким его видели многие), – совесть поэта и гражданина. «Животный страх стучит на машинках, животный страх ведет китайскую правку на листах клозетной бумаги, строчит доносы, бьет по лежачим, требует казни для пленников», – пишет Мандельштам в «Четвертой прозе», формулируя свое неприятие идейной направленности и самого тона газеты «Московский комсомолец», где ему довелось некоторое время работать (несомненно, эта характеристика относится не только к «Московскому комсомольцу»). Мандельштам переживал зло своей эпохи не менее остро, чем ее пафос, то есть видел картину времени в ее трагической полноте, а что это, как не подлинная зрячесть? «Так, размахивая руками, бормоча, плетется поэзия, пошатываясь, головокружа, блаженно очумелая и все-таки единственная трезвая, единственная проснувшаяся из всего, что есть в мире», – написал Мандельштам в статье «Борис Пастернак». К самому Мандельштаму эти слова вполне применимы.

А еще в ранней работе «О собеседнике» (1913) было заявлено: «Ведь поэзия есть сознание своей правоты». И московские стихи 1931 года, которые упоминает и с которыми спорит в своих записях Яхонтов, были продиктованы поэту этим сознанием правоты, именно поэтической правоты.

Показав в спектакле «Петербург» конфликт гоголевского Акакия Акакиевича, Евгения из «Медного всадника» и имперской столицы, Яхонтов тем не менее склонен был считать величественной и вдохновляющей новую деспотию, новую «Ассирию», об угрозе появления которой Мандельштам, как уже говорилось, предупреждал еще в начале 1920-х годов. В этом нет ничего удивительного. И самому поэту временами хотелось поверить в правоту происходящего, отбросить сомнения и пойти со всеми в ногу. Но Мандельштам был старше, трезвее и проницательнее своего друга-артиста.

За написанием крамольных стихов 1933 года последовал арест. В мае 1934-го Мандельштам был выслан в Чердынь, а затем вскоре ему было разрешено поселиться в Воронеже. (Об обстоятельствах ареста и дела Мандельштама будет рассказано ниже – в последней главе книги.) В это время Мандельштам и Яхонтов тоже встречались – Яхонтов специально для того, чтобы повидаться с Осипом Эмильевичем, приезжал выступать в Воронеж.

В Москву Мандельштамы вернулись только в мае 1937 года. Возобновилось их частое общение с Яхонтовым и Лилей.

Е. Попова пишет О.Е. Наполовой, сестре (письмо написано летом 1937 года):

«Приехал Осип Мандельштам – поэт. Влюбился в меня, написал стихи. Пришлю как-нибудь» [314] .

Е.Е. Попова

Действительно, Мандельштам был увлечен Лилей; известны три стихотворения, ей посвященные. Попова сообщает в письме к В. Яхонтову (его в это время в Москве не было) – из письма мы узнаем, в частности, что Мандельштамы посещали Яхонтовых в Варсонофьевском переулке:

«…Как я провожу время? Большую часть времени у Мандельштамов. Союз [315] их поддерживает, дает деньги. Осипа Эм. лечат врачи, на днях стихи его будут заслушаны в Союзе, на специальном собрании. <…> Они очень привязались ко мне (“всеми любимой, всеми уважаемой”). Осип Эмильевич, если не ошибаюсь, вздумал “открыть” меня. Но об этом поговорим по приезде, в этом я еще плохо разбираюсь, но, кажется, в ссылке он помолодел лет на двадцать, выглядит хулиганистым мальчишкой и написал мне стихи, которые прячет от Надежды Яковлевны (!!). Если там вековые устои рушатся, то я об одном молю, чтоб не на мою голову.