Зачем Флоппи вошла в мою жизнь? Нет, она вовсе не входила в нее. Никогда. Я выбрала ее и взяла к себе, но она меня не выбирала. Она не пустила меня в свой круг. Я помню день, когда выбирала собаку, это было в нелепом, выдержанном в зеленых тонах парикмахерском салоне в одном из пригородов. Там была она, а еще ее брат и сестричка — два черно — белых щенка, беспрерывно возившихся друг с другом, ее прекрасный большой брат, на десять сантиметров больше ее, имевший тот же окрас, переросший ее уже к седьмой неделе, и она, самая маленькая в помете, самая нескладная, уже тогда — одиночка. Это мне, естественно, понравилось, вместо того чтобы насторожить, ведь уже тогда я почувствовала в ней родственную душу, словно она будет принадлежать мне и станет такой, как я, — одинокой, благодаря лишь тому, что будет со мной, и будет наслаждаться этим одиночеством. Потом, когда ее брат и сестра исчезли, их увели по какому-то коридору, словно в цирке (на самом деле эта дверь вела в подсобку), в салоне осталась только она одна, в салоне, к гладкому полу которого не прилипала грязь и где вдоль стен под колпаками фенов сидели поодиночке женщины в накидках, и вдруг, словно что — то в нее вселилось, не разбери поймешь что, она начала исполнять буйный танец радости; она кружилась и носилась по помещению, словно предвидела всю ту боль, которой она не хотела и о которой знала, что ее от этой боли уберегут, неважно кто. Мне тогда показалось, что она думала именно так. Потом я снова вообразила себе, что собачка такая веселая и счастливая, потому что сразу поняла — с этой женщиной она сможет делать все, что захочет, и, что бы она ни сделала, ей все простят. На самом деле случилось не так. Я вошла в жизнь этой собаки не по праву, и меня как следует наказали за это. Собака не хотела быть моей. И не потому, что я так сильно хотела, чтобы она была моей, нет. Она постоянно вскакивала со своего места, чтобы убежать куда-нибудь. А если бы я не обратила внимания на эту деталь? Ну, я и так этого не заметила. Ее окружало сияние, словно нимб вокруг головы святого, и оно укрыло это маленькое, борющееся с самим собой тело, изобразило передо мной (в полном смысле слова) нечто, а именно то, что я смогу взять это животное словно предмет, присвоить его и обходиться с ним, как умелый мастер с бытовой техникой. Но если я и была таким мастером, то скорее мастером по обращению с имеющимися у меня возможностями, и я вертела новую возможность в руках, чтобы она наконец действительно обрела некую предметность, устойчивость, продолжительность (любовь должна длиться вечно, иначе ее вообще невозможно представить, хотя и знаешь всегда, что она неизбежно кончается, пусть и со смертью любящего), словно мне когда — нибудь удалось бы вычислить параметры этого непоседливого существа, беспрестанно танцующего, выкидывающего коленца, делающего кульбиты, а под чертой моих вычислений всегда итожился бы положительный результат (разумеется, и для нее тоже! Чем больше она бы меня любила, тем больше бы любила ее я; в самом конце я ее очень полюбила, а она меня — наоборот; она меня полностью игнорировала; она меня буквально не узнавала; любое призрачное сияние неизбежно оборачивается против нас, нет, не против всех нас, а против некоторых из нас и наверняка против меня лично). Это носящееся вокруг сияние (когда она носилась и танцевала в парикмахерском салоне, она была словно Фата Моргана, была бестелесной, была обманом зрения, обманывала меня, ну, обмануть меня по поводу меня самой ей не удавалось, ведь она, должно быть, почуяла: меня не существует; я предъявляла к ней требования, но при этом меня не существовало, и кого же должно было слушаться бедное животное?), это живое сияние она сотворяла каждый раз заново и все быстрее, все быстрее, словно она творила себя в этом буйном танце, вынимала из глубины нечто, не становясь при этом чем-то. Сплошная тавтология. Она — это она, но она была собой только благодаря самой себе и никому другому, и как раз благодаря самой себе, такой милой и ласковой с другими людьми, она была — ничто. Видите ли, именно этим она и поразила меня, и тем самым она и была моей собакой больше, чем какая-либо другая собака. Неравенство со мной ей пришлось бы уравнять, это значит, что она либо должна была становиться все более похожей на меня, либо это предстояло сделать мне. Возможно, она и пыталась это сделать, но угодила в пустоту, которую где-нибудь в другом месте заполнили бы правильной и хорошей собачьей дрессировкой. Тут не было ничего. Возможно, она что-то искала, но тут не было ничего. Должно быть, она чувствовала, что мое присутствие — только видимость. И эта сияющая видимость, которую я изображала (не было лампочки, которая освещала бы меня, не было фонаря, не было света) во всей неизбежности своего небытия, это мое сияние, эта сияющая видимость потребовала бы от нее, чтобы она когда-нибудь наконец внедрилась в меня, ввинтилась, словно лампочка в патрон, чтобы она включилась в ход моей жизни и заполнила пустоту, которой была я сама и каковой я по-прежнему остаюсь. Ей пришлось бы встать на мою сторону, ввинтиться в меня, но тогда, когда она этого захотела (я все равно ничего не заметила бы), во мне не оказалось ничего, никакой резьбы, никакой оправки, которая бы ее удержала. Да, я думаю, все было именно так. Видимость и явленность не могут распознать себя, потому что им не хватает света (их нельзя ввинтить в патрон и включить, ведь во мне ничего нет, ничего прочного, вообще ничего), да, эта попытка удержать не заладилась, и резьба не могла закрутиться вокруг себя самой, не могла и позволить, чтобы в нее что-то ввинтили, напротив, эта видимость была постоянным стремлением уклониться от чего-то, чего не существовало, что существовало еще в меньшей степени, чем гроза (грозу можно распознать по сверкающей молнии, по грому, по селевому потоку, по наводнению), гроза, которой собака очень боялась, но еще больше она боялась пустоты, Ничто, того, чем была я, пустоты, которая не позволила, чтобы собака однажды осознала свою собственную маленькую собачью личность, ведь во мне была лишь одна пустота, отделаться от которой было невозможно. Это сияние, которого я ждала от нее, которое должно было отбросить на меня яркий отблеск, принесло только одно — постоянное уклонение от меня, чтобы не оказаться за пределами времени, за пределами самой себя, не стать меньше, чем ничто, уже занятое мною. Да, место пустоты уже занято, и занято оно женщинами. Флоппи не могла стать меньше, чем ничто. Единственным предметом, который мог ее привлечь, был простенький красный резиновый мяч на веревке. И вот однажды, по собственному желанию, она ушла за пределы себя и больше не вернулась ко мне. Сейчас она живет у одного очень хорошего человека, среди других животных. С нею теперь все в порядке. Лампочку вкрутили, я не знаю, какой она мощности и как сильно светит, мне никогда не узнать об этом, но я благодарна человеку, превратившему Флоппи в настоящую собаку, освободившему ее от меня (и тем самым давшему ей свободу от себя, ведь ни я, ни она сама не могли помыслить собаку никак иначе, как ничто, прячущееся в небытии) и спасшему ее. Люди мне говорят, что она теперь счастлива. За это им огромное спасибо.

2003

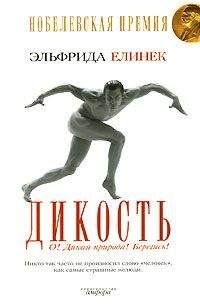

«ВЫСКАЗАТЬ НЕВЫСКАЗЫВАЕМОЕ, ПРОИЗНЕСТИ НЕПРОИЗНОСИМОЕ…». ИНТЕРВЬЮ (2002)[73]

© Перевод А. Белобратова

Александр Белобратов: Ваши произведения выходят в немецкоязычных странах огромными тиражами, ваши пьесы ставятся в самых престижных театрах, всегда вызывая бурные дебаты и дискуссии. Как вы относитесь к вашим читателям (зрителям) и критикам?

Эльфрида Елинек: Мне трудно что-либо сказать о своих читателях: я почти не выступаю с публичными чтениями своих произведений, поэтому обратная связь практически отсутствует. Что касается литературных критиков, то меня всегда неприятно поражала ярость, с какой они реагировали на мои тексты, поражала их взвинченность, их «повышенное напряжение». У меня возникает чувство, что к моим книгам мало кто подходит со спокойно-взвешенных позиций. Конечно, это, может быть, и хорошо, но для меня лично в этом есть известный отрицательный смысл. Если, к примеру, театральный критик в полемическом запале пишет: «Эту пьесу ["Привал"] и ей подобные мы не намерены терпеть в наших театрах!» — то здесь слышится совершенно отчетливый цензурный окрик, призыв запретить постановку определенных пьес. Меня это очень раздражает, я предпочитаю, чтобы о моих театральных произведениях дискутировали более спокойно, а не «преследовали» их с откровенной злобой. То есть мне неприятна чрезмерно эмоциональная реакция на мою работу, зачастую не имеющая отношения к сути дела.

А. Б.: Что вызывает беспокойство или даже озлобление у ваших критиков? «Табуированные» темы, вопросы, «разоблачения», или же речь идет о ваших литературных, стилистических приемах?

Э. Е.: По всей видимости, критики часто не в состоянии сделать различие между мной как личностью и тем, что я описываю, то есть между автором и «сообщением», которое содержится в его текстах. Рецензенты обрушиваются на «вестника», вместо того чтобы хоть раз задуматься над «вестью». Они не умеют расшифровать мой эстетический код и скользят по поверхности, обращая внимание на голое высказывание, приписывая его мне. Их шокирует самая поверхность произведения, что особенно отчетливо проявилось при постановке пьесы «Привал», когда все по преимуществу отреагировали на «скандальность» того, как была показана пьеса, и никто не удосужился углубиться в вопрос, что в ней было показано. Для меня эти так называемые «шокирующие» сцены были лишь средством, чтобы передать мои представления о мире и, в еще большей степени, чтобы опробовать новый эстетический подход, позволяющий проникнуть как можно глубже в проблему. Как говаривал Брехт: речь не идет о том, чтобы влить новое вино в старые мехи, нужно найти новые мехи. Напомню об известной «дискуссии о реализме»: форма и содержание должны пронизывать и диалектически взаимообусловливать друг друга. Одно не может возникнуть в отрыве от другого.