В другом смысле ищут мира благого в бешеной скачке лошадей, езде автомоторов и летательных машин, позабыв, что мир благой в них и, чтобы достигнуть его, не нужно эксплуатировать ни зверя, ни человека, ни машину, <не нужно> никуда ездить. «Мир как беспредметность». <Но> может быть, я сам, критикуя всех вождей, становлюсь сам незаметно вождем, предлагающим достигнуть блага в «мире как беспредметности», и опять также подниму людей и они побегут? Но вот как раз поднимать никого не хочу, ибо на моей скрижали полная пустошь, нет никакого пути, ни времени, ни обетования, скрывающихся за этой скрижалью, и <люди> могут быть покойны, что никто не получит ничего больше, чем другой, ни добром, ни злом, ни через автомобиль, ни через обладание пушкой, ни через бесконечные шептания молитвы, ибо взять с белой пустой скрижали нечего. Мчитесь на чем угодно, собирайте драгоценности, разводите для насилия газы удушливые, но знайте, что никакой ценности нет в мире благом и в нем ничего нельзя удушить и ничего ценного нет, и все то, что вы оценили, есть беспредметная бесценность. Вы хотите построить мир благой, добиться равенства, и уже в этом равенстве <видна> беспредметность весов, чашки весов равны. Вне движения этого беспредметного мира хотите достигнуть <мира благого>, но достигаете его через сознательное добро, <слово нрзб.> и в этом ваше бессилие, ибо хотите осознать то, чего нет, и возникает в силу этого образ, и полагаете, что близок ваш путь к действительности.

Итак, не исключаю того, что на всяком новом знамени вождей лежит одна и та же неизменно беспредметная сущность целевой установки достижения «мира как блага», равенства, уничтожения различий, приведение всех к общему роду человечества как одноцельной клетки. Только меняется система достижения этой благой жизни.

Я усматриваю, что Искусство в сущности своего чистого вида есть то, к чему летят моторы всех систем. Искусство не имеет молитвы, не имеет покаяния, не имеет греховности, не имеет совершенства и несовершенства, не имеет истории прогрессии, культуры образов идей, а само <его> формирование не вызывает ни пота, ни мозолей труда. Это обуславливается тем, что каждый элемент его обрабатывается радостно, поскольку обрабатывающий находится в Искусстве. Таким образом, я не усматриваю в Искусстве труда, ибо жизнь трудовая не жизнь.

Я помню себя, когда не мог дождаться восхода солнца для того, чтобы бежать верст 30 писать облюбованное место, я не чувствовал ни усталости, ни труда подневольного, меня не нужно было <ни> пробуждать гудком, ни загонять в дом после заката солнца. И вся природа казалась сплошною красотою, сломаны были деревья в чаще лесной, гнилые пни, болота, ручьи, горы, обрывы — все они были хорошими в Искусстве и плохи, негодны в технике. Искусство во всем находило красоту, техника не во всем. Итак, мир красивый во всем был у Искусства и мира <красивого> не было у всего остального. Природа для всех была крепостью преодолений, а для Искусства только приятный контакт.

Поэтому гадливо[55] и раздорно все то Искусство, которое вводит постороннюю идеологию в эту работу.

Извлеки поэтому занозу из Искусства и получи мирный контакт со всем, только узнай Искусство и не ошибись в его измерении, т. е. не захватывай ни аршина, ни метра идеологий инженера, экономиста и священника, не бери ни одну из <их> добродетелей, не измеряй даже с точки зрения своей гармонии, ибо гармония Искусства одна для всех — не может быть воспринято Искусство негров европейцем иначе, как только Искусством, не может китайское Искусство быть тоже иначе воспринято, не может быть <не> воспринято Искусство одинаково и во всех идеологиях, поскольку будут извлечены из него идеологические различия. Это потому, что оно беспредметно.

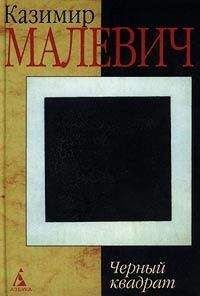

Эти беспредметные проблемы Искусства были всегда в истинах человеческого развития беспредметными линиями. Линиями супрематически расписывались и камни, орнаментировались и другие вещи. Таким образом, можно видеть в самом первобытном времени этот зародыш правильной установки на Искусство, и лишь со временем, <при> захвате <воззрений на природу> религиозным мировоззрением и экономическими материалистическими учениями о благе, начали разрушать Искусство — художника развращать, втискивая в его беспредметное Искусство хлам, в силу чего его Искусство стало образным, идейным, стало средством агитации, стало прикрывать собой ненужные его сути явления.

Отсюда можно как бы заключить, что Искусство супрематизма есть приход Искусства к первому своему истоку беспредметных линий через многие лета человеческой культуры, с обоснованием своей сути, что первобыт<ные> супремовидные росписи беспредметных камней первобытным человеком [вовсе] не были примитивными, как только завершенными.

Поэтому дело сегодня должно стать ясным, чтобы, достигнув с великим трудом уяснения смысла Искусства, не попасть новым вождям-выдумщикам в лапы.

Чтобы они опять не объявили новое Искусство негодной безобразной абстракцией, идущей вразрез с конкретной жизнью.

Но оказывается, что конкретной жизни не может быть, ибо вся система этой жизни построена на движении, следовательно, каждая секунда изменяет все то, что считалось конкретным и целесообразным; мало того — сам смысл конкретизации имеет в себе начало беспредметное, ибо под конкретным нужно разуметь окончание, ясный, исчерпывающий вывод, так что все предыдущие движения стремятся к конкретно<сти>, т. е. покою.

Искусство же абстрактно лишь потому, что оно уничтожило или <выявило, что> в этой функции человека не существует смысла: тем самым <было> выведено осмысленное целесообразное движение <из> конкретных заключений; абстрактное искусство предупреждает, <предостерегает> от попыток что либо конкретизировать, сделать безошибочным вывод.

В Искусстве нет выводов, оформляющихся какими-либо другими идеями конкретных жизненных строений, наоборот, все выводы жизни оформляются Искусством.

Харчеоформительство через Искусство экономического строения ведет к разврату, пищевому извращению, изыскивая всевозможные средства, орудия для удовлетворения пищевого разврата, и этот пищевой разврат разрушает все человеческое <в человеке> оставляя в нем развращенного пищей зверя, тогда <как> экономия заключала бы свой смысл в сокращении пищевого разврата, установив нормальное, нужное для организма питание.

Люди, которые заняты Искусством, наименьшее обращают внимание на первый продукт необходимости, больше обращают внимание на материал, который нужен для воспроизведения произведения. Я сам работал живопись и не могу сказать, что не любитель поесть, все же <при решении> дилеммы <траты последнего> рубля <всё> всегда побивал красочный магазин, побивал Лефранк, нежели колбасный и рыбный магазин.

Разложив тюбики Лефранка, любуюсь целыми днями, они насыщают 3/4 организма, и только 1/4 остается для какой-либо похлебки и куска хлеба. Следовательно, три четверти дня шло на Искусство приятного состояния и одна четверть дня для труда.

Дикарь (по историку) с великим трудом доставал себе пищу, ибо он был темен и не знал науки и не мог в силу этого сделать себе орудия для легчайшего добывания пищи, а мы теперь, постигнув науку, легко себе добываем хлеб (пустяшное дело). У этого дикаря все же оставалось много времени для того, чтобы заняться Искусством гравирования предметных и беспредметных [явлений] на вещах домашнего обихода. И мне думается, что гравировку он делал с таким же удовольствием и наслаждением, как и я <работаю> красками и тушами. И полагаю, что не меньше времени у него уходило на Искусство, чем на охоту на барана. Не спорю с тем даже, что добывание пищи, возможно, для него было трудно, ибо не знал наук, не спорю и с тем, что не легче и мне добывать хлеб, живущему в весьма совершенном культурном центре науки и техники, ибо достать эти орудия для добывания пищи не менее трудно, а может быть труднее, чем первобытному темному дикарю достать пищу при посредстве примитивной дубины.

Как просто у нас в «светлое» научное время, когда мы все освещены наукою и экономическими усовершенствованиями достижений жизни! Усовершенствованная сеть — возьмите сеть и ловите рыбу (попробуй <слово нрзб.>), возьмите постройте дом, лесу много, возьмите машину и сотките материю (совсем пустяк) и т. д. и т. д. В конце концов, тюрьма. Это конкретный дом экономической науки.

Таким образом, экономические науки выстраивают к пище такие пути, которые становятся или стали бы для первобытного человека чудовищной нелепостью. Поймайте рыбку в пруду, реке, заливе морском, море, наконец, в великом океане, и вы сразу поймете пользу экономической науки в облегчении добычи пищи при совершенных орудиях.

Вместо того чтобы науки привели нас к самому простейшему добыванию пищи, оказывается, что для того, чтобы сделать одежду, нужно сначала построить фабрики, для того, чтобы изловить рыбу, нужно выяснить сначала свое происхождение, от какого же зверя <ты> произошел, а потом <нужно добыть> промысловое свидетельство, иначе тебя изловят скорее рыбы, посадят куда нужно.