На одиннадцать лет Сара подарила Эйбу маленькую, переплетенную в кожу тетрадь (хоть Томас и возражал). Она заработала эти деньги уборкой и стиркой одежды мистера Грегсона, старика, живущего по соседству, чья жена ушла годом ранее. Книги для подобных семей находились где-то на границе между достатком и бедностью, но такие тетради были действительно роскошью — особенно для мальчишек. Только она могла вообразить счастье Эйба от такого подарка. Не теряя времени на обдумывание, он решил сделать первую запись в тот же день, как получил его.

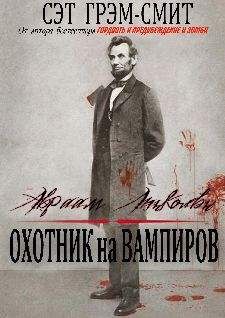

Журнал Авраама Линкольна, история всей его жизни.

9 февраля 1820 — я получил эту книжку как подарок на свой одинацатый [авт. орф.] день рождения от отца и мачехи, которую зовут миссис Сара Буш Линкольн. Я буду старатса [авт. орф.] писать в него ежедневно, чтобы улучшить свое правописание.

IIОднажды весенним вечером, спустя совсем немного времени после того, как были написаны те слова, Томас позвал сына посидеть с ним у костра. Он был пьян. Эйб понял это еще до того, как присел на пень и почувствовал жар огня. Отец всегда разводил костер, когда испытывал желание надраться.

— Я хочу рассказать про твоего деда.

Это была одна из историй, которые он любил рассказывать пьяным: история о том, как он видел жестокое убийство собственного отца и какой глубокий след оно оставило в его душе. К сожалению, до удобной кушетки Зигмунда Фрейда оставалось еще несколько десятилетий. А в ее отсутствие Томас лишался всякой возможности на здравый самоанализ, скудная на ощущения жизнь человека в пограничных землях оставляла его один на один с его страхами: и ему оставалось только мутное вонючее пойло, которое он употреблял досуха. Единственным утешением Эйба было то, что отец владел даром великолепного рассказчика, умело оживляющим каждую деталь в своей истории. Он подражал акцентам, подражал жестам. Менял тенор голоса и ритм повествования. Он был прирожденным исполнителем.

Такую версию Томас еще не рассказывал.

История началась как обычно, в один жаркий день, в мае 1786 года. Томасу было восемь. Он и двое его братьев, Исайя и Мордекай вместе со своим отцом расчищали четырехакровый участок леса недалеко от фермерского домика, который они же и помогли ему построить несколько лет назад. Томас наблюдал, как отец вел маленький плуг, взрыхляя землю вдоль прямой линии за Беном, старым ломовым конем, что принадлежал их семье еще с войны. Горячее солнце окончательно село за горизонт, покрывая долину реки Огайо легким, синеватым светом, но все равно было «жарче, чем в адской печи» , и влажно. Авраам-ст. работал, сняв рубаху, давая воздуху охлаждать его долговязое, мускулистое тело. Маленький Томас сидел на спине Бена, управляя поводьями, а братья шли следом и бросали в пахоту зерно. Совсем скоро ждали колокол, зовущий к ужину.

До этого места Эйб знал каждое слово. Следующая часть должна была начаться с того, что они услышали воинственный клич шони. Потом старый ломовой конь вздыбался и сбрасывал Томаса на землю. Он убегал в лес, откуда видел смерть своего отца. Но шони не появились. В этот раз. Это была уже другая история. Ее Эйб пересказал в письме к Джошуа Спиду более двадцати лет спустя.

— А правда, — сказал мне отец наполовину шепотом. — В том, что твоего деда убил другой человек.

Раздетый по пояс Авраам находился у самого края расчищенной деляны, в аккурат там, где начинались деревья, когда рядом, из леса, не более чем в двадцати ярдах от места, где они работали, послышался «шорох и треск ветвей» .

Отец сказал мне придержать поводья, хотел опознать звуки. Возможно, это олень, прокладывающий путь сквозь чащу, но еще, мы предполагали, это мог быть и медведь.

Они тоже слыхали много историй. О вооруженных бандах шони, преследующих беззащитных поселян, убивающих белых женщин и детей без разбора. Сжигающих дома. Снимавших скальп по живому. Борьба за земли продолжалась. Индейцы были повсюду. И они не отличались избытком осторожности.

Шорох стал раздаваться из разных частей леса. Как бы то ни было, это точно был не олень, и точно — не один. Отец проклинал себя, что оставил дома ружье, и принялся распрягать Бена. Он не собирался оставлять этим чертям своего коня. Он отправил братьев прочь: Мордекая за ружьем, Исайю — за помощью к станции Хью{2}.

Звук шороха стал другим. Теперь верхушки деревьев изгибались, словно кто-то прыгал между ними, с одной на другую.

Отец стал быстро отвязывать ремни.

— Шони, — прошептал он.

Мое сердце оборвалось, когда я услышал это слово. Я следил взглядом за верхушками деревьев, ожидая кучу безумных дикарей, гикающих и улюлюкающих, машущих томагавками. Я как будто уже видел их красные лица, летящие на меня. Я чувствовал, как мои волосы оттягивают… как срезают скальп.

Авраам все еще сражался с ремнями, когда Томас увидел нечто белое, прыгающее с вершины одного дерева на вершину другого. Размером и обликом он был похож на человека.

Я решил, это призрак. Ведь они могут летать над землей. И их белое тело мерцает, когда они двигаются по воздуху. Это пришел сам дух шони, в наказание, что мы пришли на их земли.

Томас увидел, как он взмыл в воздух и полетел в их сторону, он испугался и не мог кричать. Испугался так, что не мог предупредить отца о его приближении. Прямо к нему. Прямо сейчас.

Я увидел белые всполохи и услышал крик, который, должно быть, перебудил всех мертвецов на милю вокруг. Старый Бен испугался, сбросил меня в грязь и рванул вперед, а, поскольку плуг был не до конца отвязан, он уволок его с собой на одном ремне. Я посмотрел на то место, где стоял отец. Там его уже не было.

Томас с усилием встал на ноги, в голове шумело, а запястье (хотя он понял это лишь несколько часов спустя) было сломано. Призрак стоял в пятнадцати или двадцати футах, спиной к нему. Склонился над его отцом, величественный и спокойный. Сияющий, словно Бог. Упивающийся беззащитностью жертвы.

Это был не призрак. И, конечно, не шони. Даже со спины, я смог определить, что чужак был ростом не выше доброго пацана — не больше моих братьев. В рубашке, словно сшитой на кого-то, в два раза больше его. Белой, как слоновая кость. Наполовину заправленной в полосатые серые брюки. Кожа по цвету отличалась от человеческой, сзади на шее перекрещивались две маленьких синих черточки. Так он стоял, неподвижный, не дыша, и его едва можно было отличить от статуи.