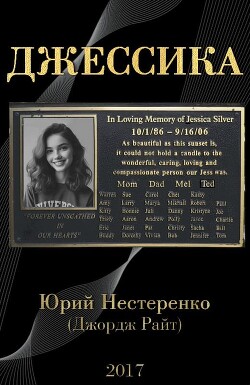

«Джессика, почему?! За что? Что я сделал не так? Я думал, у нас все хорошо…»

Он не остался в универе, даже чтобы пообщаться с Риком. По правде говоря, этого ему сейчас в особенности не хотелось. Довольно и того, что сосед, и без того узнавший больше, чем следовало, увидел его целым и невредимым.

И вот он сидел в парке, вновь просвеченном насквозь осенним солнцем, пусть и не таким жарким, как в Миссисипи, и задавал обиженные вопросы, зная, что настоящие, не придуманные ответы на них сможет получить лишь после заката и лишь после того, как заснет. Впрочем, с последним, кажется, проблем не предвиделось даже и без снотворного — этой ночью он так и не выспался толком ни в зале ожидания, ни в полете и уже несколько раз принимался клевать носом. Это было хорошо, это помогало сократить ожидание… Думал Малколм и о том, что ночью в пустом парке ему, спящему, может угрожать не только Кевин или еще какой-нибудь хранитель мрачных тайн Фи Дельты, но и неведомый (возможно — безумный) соперник. Но эта гипотетическая опасность как-то не особенно его пугала. Куда больше его волновало, на что обиделась Джессика. Разве все, что он делал, не было ради нее? Разве он не заслужил благодарности?

Когда солнце, наконец, опустилось в облака над западным горизонтом — до темноты, по прикидкам Малколма, оставалось еще минут сорок-пятьдесят — он, предупредив Джессику о своих намерениях, поднялся и неспешно побрел в сторону аллеи. Он не хотел, чтобы в сумерках кто-то застукал его здесь готовящимся ко сну — необязательно даже враг, возможно, припозднившийся случайный прохожий. Малколм дошел по аллее почти до выхода, словно благонамеренный гуляющий, возвращающийся домой — а затем, оглянувшись по сторонам и удостоверившись, что его никто не видит, нырнул в кусты и направился обратно по идущей вдоль воды тропинке. Земля все еще была сырой после субботних дождей, но по тропинке уже можно было пройти, не промочив ноги. Добравшись уже в темноте до того места, откуда некогда следил за Памелой, Малколм остановился и некоторое время наблюдал из укрытия за скамейкой и окрестностями при свете висящей в небе над озером половинки луны. Но местность оставалась совершенно безлюдной, как ночному парку и положено, и Малколм, наконец, подошел со своим рюкзаком к скамейке, разложил на сиденье спальный мешок и полез внутрь.

Нож снова был у него под рукой.

Некоторое время он лежал с открытыми глазами, глядя на луну. Половина, возможно, не столь романтична, как полная, но в подзорную трубу именно в этой фазе луна представляет собой самое интересное зрелище. Длинные тени лунного утра четко подчеркивают каждую деталь рельефа, все эти великолепные кратеры, горы и впадины. Жаль, что его 50-кратная труба осталась дома. Что бы, интересно, сказал Рик, увидев его с подзорной трубой? Наверняка какую-нибудь пошлую глупость про подглядывание в окна девчонок. Какие люди все-таки идиоты…

— Откуда мне знать твой матан?

Голос Джессики впервые прозвучал… ну, не то чтобы сердито, но — недовольно. Малколм поспешно сел на скамейке, глядя на девушку. Ее глаза и волосы блестели в лунном свете, и Малколм подумал, что она прекрасна, даже когда сердится.

— Я же училась на медицинском. У нас там всей математики — один семестр. Самый минимум, многие в школе учат больше.

— Джессика, я идиот! — искренне воскликнул Малколм, едва удержавшись от того, чтобы шлепнуть себя ладонью по лбу. — Ну конечно же! Химия — это одно, а математика — совсем другое! Как я мог об этом не подумать?! Прости меня, пожалуйста. Я больше никогда не подумаю о тебе плохо.

— Я не богиня, Малколм, — печально произнесла Джессика. — Я не всеведуща и не всемогуща. А вот ты, по-моему, слишком легко раздаешь обещания.

— Я всегда держу свое слово, — запальчиво возразил он.

— Например, когда пообещал, что мы увидимся вечером, а мне пришлось ждать тебя три дня?

— Ой, — вырвалось у Малколма. Он только сейчас вспомнил эту фразу, легкомысленно брошенную в пятницу утром. У него мелькнула мысль ответить «Ну я ведь не сказал, вечером какого дня», но он тут же сообразил, что Джессика сейчас не оценит его юмор. — Но ведь пошел дождь, — сказал он. — А потом, я ведь занимался твоим делом.

— А разве я просила тебя об этом? Я просила тебя совсем о другом — быть со мной.

— Прости, — снова пристыженно пробормотал Малколм.

— Я не говорю, что ты должен приходить в дождь, или когда ты болен, или когда тебе мешает что-то еще. Просто не давай обещаний, если не уверен, что сможешь их выполнить. Это же так просто.

— Если я скажу «не буду», ты опять скажешь, что я слишком легко даю обещания? — все же позволил себе улыбнуться Малколм.

— Надеюсь, ты не дашь мне повода, — улыбнулась она в ответ, но ее лицо тут же снова стало серьезным. — Я ждала… так долго. Ты не представляешь себе, что это такое. Никто там у вас не представляет. И я не хочу, чтобы… снова. По правде говоря, я так боюсь этого, Малколм. И даже если тебя нет только три дня…

— Понимаю, Джесс. Прости, что заставил тебя ждать. Но я думал, ты знаешь, где я и что делаю. Ты ведь можешь слышать меня не только с этой скамейки?

— Ну в принципе да… но это такая же разница, как между разговором глаза в глаза и отправкой SMS. Которое к тому же не всегда доходит. А если и доходит, то… ты ведь понимаешь, что в SMS человек может написать, к примеру, «я тебя люблю», а думать при этом — «да пропади ты пропадом, надоела!» И по SMS никогда этого не узнаешь.

— Я люблю тебя, Джессика, — сказал Малколм, глядя в ее глаза, отражающие половинки луны. — И это не SMS.

«Неужели я это сказал? — подумал он с удивлением. — Вот так просто! У меня даже не участился пульс».

— И я тебя, Малколм, — ответила она. — Но ты ведь это уже знаешь.

«Да, — подумал он. — Эти слова были бы ужасно пошлыми, если бы подавались, как некое невероятное откровение. Когда все всё знают, но до последнего делают вид, что это не так. Ложь и лицемерие во всем. А у нас — это просто констатация факта. Нормального состояния дел. И главное — без всякой грязи, которая следует за этими словами у них всех!»

У него мелькнула мысль, может ли он во сне прикоснуться к ней. Нет, никаких мерзостей, конечно — просто взять ее за руку. И будет ли эта рука теплой или холодной. Скорее, последнее, судя по тому, что она сидела в холодном ночном парке все в той же футболке и джинсах (Малколм уже понял, что она будет одета так всегда). Но он не стал проверять. Это по-прежнему было лишнее, даже если сон и давал такую возможность. Прекрасные картины и скульптуры существуют не для того, чтобы их трогать пальцами, верно? Как и прекрасное в природе — закаты, горы, цветущие сады… И души… какой бы смысл ни вкладывать в это слово… тоже.

Вероятно, законы жанра требовали, чтобы он понес теперь какую-нибудь романтическую чепуху — например, про луну, отражающуюся в озере и в ее глазах, про звезды, подобные светлячкам (а вовсе не гигантским термоядерным взрывам, продолжающимся миллиарды лет в космической пустоте), и т. д. и т. п. Но Малколм оставался Малколмом. Он презирал бессмысленную болтовню и был уверен, что Джессика в таковой тоже не нуждается.

— Так ты знаешь, зачем я ездил в Миссисипи? — предпочел уточнить он. Джессика не дала немедленного ответа — не остановила его, не подала знак, что эта тема запретна — и он продолжил: — Эдвин Каттеридж мертв, — он тут же подумал, что это прозвучало, как признание в убийстве, и поспешил добавить: — Уже три года.

— Я знаю, — ответила она, на миг брезгливо наморщив нос. — Как и его мать. А его сестра скоро умрет.

— Отчего? — оторопел Малколм не столько от самого утверждения — Герти, безусловно, не отличалась здоровым образом жизни, и по ней это было прекрасно видно — сколько от безапелляционности тона.

— Рак легких. Хотя она еще не знает об этом.

— Ну да, она дымит, как паровоз… — согласился Малколм, но, пораженный новой мыслью, пристально взглянул на девушку: — Джессика, но ты ведь не хочешь сказать, что это ты… каким-то образом…