После этого мы приготовили пунша, уселись и завели беседу. Джордж рассказал об одном знакомом, который два года назад поднимался вверх по реке, ночевал в сырой лодке (точно в такую погоду) и схватил ревматизм. Спасти его не удалось никак; через десять суток он умер в страшных мучениях. Джордж сказал, что его знакомый был совсем молод и как раз собирался жениться. По словам Джорджа, это был один из наиболее скорбных случаев, ему известных.

Это навеяло Гаррису воспоминания о приятеле, который служил в волонтерах и, будучи в Олдершоте{*}, однажды ночевал в палатке («точно в такую погоду», отметил Гаррис); утром он проснулся калекой на всю жизнь. Гаррис сказал, что, когда мы вернемся в город, он познакомит нас с этим приятелем; у нас обольются кровью сердца, когда мы увидим его.

Естественным образом завязалась увлекательная беседа о радикулитах, лихорадках, простудах, бронхитах и пневмониях. Гаррис заметил, что если кто-то из нас посреди ночи вдруг разболеется, это будет весьма неприятно, учитывая, как далеко мы от доктора.

Нам не хотелось кончать беседу на такой невеселой ноте, и я, недолго думая, предложил Джорджу вытащить банджо и исполнить нам, что ли, комические куплеты.

Должен сказать, Джордж не заставил себя упрашивать. Он не стал лепетать вздор вроде того, что «забыл ноты дома» и так далее. Он немедленно выудил свой инструмент и заиграл «Волшебные черные очи»{*}.

Я всегда считал «Волшебные черные очи» вещью довольно банальной — до этого самого вечера. Джордж обнаружил в ней такие залежи скорби, что я был попросту изумлен.

По мере того как траурная мелодия развивалась, нас с Гаррисом одолевало желание броситься друг другу в объятия и зарыдать. Огромным усилием воли мы подавили подступающие к глазам слезы и внимали страстному, душераздирающему напеву в молчании.

Когда подошел припев, мы даже сделали отчаянную попытку развеселиться. Снова наполнив стаканы, мы затянули хором; Гаррис запевал, дрожащим от волнения голосом, а мы с Джорджем за ним:

Волшебные черные очи,

Я вами сражен наповал!

За что вы меня погубили,

За что я так долго...

Тут мы не выдержали. Непередаваемый пафос, с которым Джордж проаккомпанировал слова «за что», в нашем теперешнем состоянии мы вынести не смогли. Гаррис рыдал как ребенок, а собака так выла, что я испугался, как бы это не кончилось разрывом сердца или голосовых связок.

Джордж захотел продолжить и исполнить еще куплет. Он считал, что когда лучше овладеет мелодией и сможет вложить в исполнение больше «энергии», она будет звучать не так грустно. Большинство, однако, было настроено против эксперимента.

Делать было больше нечего, и мы пошли спать — то есть разделись и начали ворочаться на дне лодки. Часа через три-четыре нам удалось забыться каким-то сном, а в пять утра мы уже поднялись и позавтракали.

Второй день как две капли воды был похож на первый. Дождь лил не переставая, и мы, закутавшись в макинтоши, сидели под брезентом и медленно дрейфовали.

Кто-то из нас — точно не помню, вроде даже как я — предпринял, по мере того как продолжалось утро, несколько убогих попыток снова понести вчерашнюю цыганскую чепуху (мы, мол, дети Природы, у которой нет плохой погоды, и т. д. т. п.). Но это не встретило одобрения, целиком и полностью. Строчка:

Льет дождь — ну что ж, и пусть!

с такой мучительной очевидностью выражала наши чувства, что петь ее не было смысла.

В одном мы были единодушны: будь что будет, но мы будем стоять до последнего. Мы собирались наслаждаться двухнедельным плаванием по реке, и мы намерены наслаждаться двухнедельным плаванием по реке. Пусть мы при этом погибнем! Что ж, тем хуже для наших друзей и родственников, но ничего не поделаешь. Мы чувствовали, что отступить перед погодой в климате подобном нашему — значит создать губительный прецедент.

— Осталось только два дня, — сказал Гаррис, — а мы молоды и сильны. В конце концов, мы, может быть, это переживем.

Около четырех мы приступили к обсуждению планов на вечер. Мы как раз прошли Горинг и решили догрести до Пенгборна, чтобы стать там на ночь.

— Еще вечерок на славу, — пробурчал Джордж.

Мы сидели и размышляли о том, что нас ждет. В Пенгборне мы будем часов в пять. С обедом можно управиться, скажем, к половине седьмого. Потом мы будем бродить под проливным дождем по деревне, пока не придет время спать, или, устроившись в полутемном баре, изучать календарь.

— В «Альгамбре» и то было бы веселее{*}, — сказал Гаррис, отважившись на секунду высунуть голову и обозревая небо.

— А потом бы мы поужинали у***[1], — добавил я машинально.

— Да, я почти жалею, что мы решили не бросать лодку, — ответил Гаррис, после чего воцарилось молчание.

— Если бы мы не решили обречь себя на верную смерть в этом гнусном старом гробу, — заметил Джордж, окинув лодку взглядом, исполненным глубокой ненависти, — то стоит заметить, что в начале шестого, насколько я помню, из Пенгборна отходит поезд. Мы успели бы в Лондон как раз вовремя, чтобы перекусить, а потом отправиться в заведение, о котором ты говоришь.

Ему никто не ответил. Мы поглядели друг на друга, и, казалось, каждый прочел на лице остальных свои собственные низкие и грешные мысли. Не говоря ни слова, мы вытащили и проверили кожаный саквояж. Мы оглядели реку вверх и вниз по течению. Кругом — ни души!

Двадцать минут спустя можно было увидеть, как трое мужчин, сопровождаемые сконфуженным псом, крадучись пробираются от лодочной станции у гостинцы «Лебедь» в направлении станции железнодорожной. Одежда их не отличалась ни элегантностью, ни экстравагантностью: черные кожаные башмаки — грязные; фланелевые лодочные костюмы — чрезвычайно грязные; коричневые фетровые шляпы — совершенно измятые; плащи — насквозь промокшие; зонтики.

Лодочника в Пенгборне мы обманули; у нас не хватило духу сознаться, что мы бежим от дождя. Лодку со всем, что в ней содержалось, мы оставили на его попечение и велели приготовить к девяти утра. Если же, сказали мы, случится что-либо непредвиденное, отчего мы не сможем вернуться, мы сообщим ему почтой.

Мы прибыли на Паддингтонский вокзал в семь часов и помчались в тот ресторан, о котором я говорил. Там мы разделили легкую трапезу, оставили Монморанси, вместе с указаниями насчет ужина, который следовало приготовить к половине одиннадцатого, и продолжили путь в направлении Лестер-сквер.

В «Альгамбре» мы стали центром внимания. Когда мы подошли к кассе, нас невежливо перенаправили на Касл-стрит за угол, сообщив, что мы опаздываем на полчаса.

Мы все-таки убедили кассира, с некоторым трудом, что мы вовсе не «Всемирно известные акробаты с Гималайских гор»; он принял деньги и позволил войти.

Внутри нас ждал еще больший успех. Наши бронзовые физиономии и живописный костюм привлекали восхищенные взоры всюду. Мы произвели сенсацию.

Это был великий момент для всех нас.

После первого балетного номера мы удалились и направились в ресторан, где нас уже поджидал ужин.

Должен признаться, ужин доставил мне удовольствие. Целых десять дней мы пробавлялись, в общем-то, только холодным мясом, кексами и хлебом с вареньем. Диета простая и питательная, но совершенно неувлекательная. Поэтому аромат бургундского, запах французских соусов, длинные ломти хлеба и сияющие салфетки как долгожданные гости возникли в дверях наших душ.

Сперва мы уписывали в полном молчании, выпрямившись и крепко ухватив ножи с вилками; но вот наступила минута, когда мы откинулись и задвигали челюстями медленно и лениво. Вытянув под столом ноги и уронив на пол салфетки, мы окинули критическим взглядом закопченный потолок, которого до этого не замечали, отставили подальше бокалы и преисполнились доброты, глубокомыслия и всепрощения.

Тогда Гаррис, который сидел у окна, отдернул штору и посмотрел на улицу.

Мостовая мрачно мерцала в сырости, тусклые фонари мигали при каждом порыве ветра, струи дождя хлестали по лужам и устремлялись по желобам в канавы. Прохожие, немногочисленные и насквозь промокшие, сгорбившись под зонтиками, с которых лила вода, торопились прочь; женщины высоко подбирали юбки.

— Что ж, — молвил Гаррис, протягивая руку к бокалу, — путешествие вышло на славу, и я от души благодарен старушке Темзе. Но я думаю, мы правильно сделали, что смотали все-таки удочки. Итак, за Троих, благополучно выбравшихся из лодки!

И Монморанси, стоя на задних лапах перед окном и глядя во тьму, тявкнул в знак решительной солидарности с тостом.

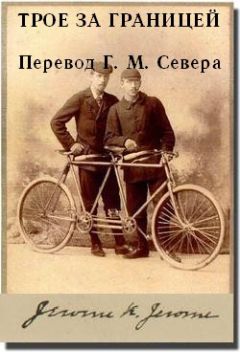

ДЖОРДЖ, УИЛЬЯМ СЭМЮЕЛ ГАРРИС, Я САМ И МОНМОРАНСИ

Джером начинает «Трех в лодке...» с короткого вступления, где указывает, что «страницы этой книги представляют собой отчет о событиях, которые имели место в действительности», «работа автора свелась лишь к тому, чтобы их оживить», «в том, что касается безнадежной, неисцелимой правдивости, — в этом ничего из на сегодня известного не сможет ее превзойти». Это действительно так. Сами Джордж, Гаррис и Монморанси на самом деле были «отнюдь не поэтические идеалы, но существа из плоти и крови». Джордж, Гаррис, Монморанси и Джей «были» в действительности.