Что же касается остального мира, то он едва ли занимал наши мысли. Когда мама, держа в руках письмо, появлялась в комнате и, обращаясь к отцу, произносила: «Представь…» — он только кивал и отвечал: «Представляю». Интерес пробуждался в нем, лишь когда речь заходила о ценах на шерсть или пшеницу.

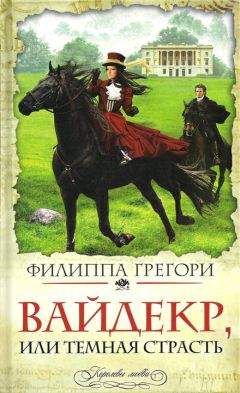

Конечно, мы навещали многие семьи графства. Зимой мама с папой посещали балы, а нас с Гарри всегда возили на детские праздники в соседские семьи: к Хаверингам в Хаверинг-холл — это поместье находилось в десяти милях к западу от Вайдекра, — и к де Курси в Чичестер. Но это были лишь эпизоды, корни нашей жизни уходили глубоко в землю Вайдекра, и главные ее события проходили в стенах Вайдекрского парка.

После дня, проведенного в седле или на пахоте, папа ничего так не любил, как выкурить сигару в розовом саду, вечерком, когда в жемчужном небе зажигались звезды, а в воздухе скользили летучие мыши. В это время мама со вздохом отворачивалась от окна и садилась писать длинные письма в Лондон. Даже мои детские глаза видели, что она глубоко несчастна. Но власть сквайра и его земли крепко держала ее.

То, что она тяготилась одиночеством, проявлялось лишь в ее пространных письмах, а также в ее разногласиях с отцом, которые не приносили ни побед, ни поражений, а просто выливались в постоянное недовольство.

Бедная женщина! Она не имела никакой власти в доме. Ни над хозяйственными деньгами, которые дворецкий или повара отдавали прямо отцу, ни над расходами на собственные туалеты, которые оплачивались самим отцом. Только раз в несколько месяцев она получала несколько фунтов на карманные расходы: на церковный сбор, на благотворительность, на коробку сластей. Но даже эти ничтожные суммы зависели от ее поведения: однажды, когда она позволила себе слишком резко поговорить с отцом, эти денежные подарки странным образом прекратились. Даже спустя семь лет эта обида настолько жгла маму, что она не выдержала и поделилась ею со мной.

Но меня это нисколько не беспокоило. Я была папиной дочкой. Может быть, именно поэтому мама безумно любила своего белокурого сына, отвечавшего ей взаимностью, а меня вновь и вновь пыталась отучить от верховой езды и приохотить к гостиной, которая, по ее мнению, была единственным подходящим для девочки местом, независимо от ее склонностей.

— Почему бы тебе не остаться сегодня дома, Беатрис? — спросила она меня однажды за завтраком.

Папа только что поел и уже ушел, а она с отвращением отвернулась от его тарелки с дочиста обглоданной громадной костью и огрызками хлеба.

— Я поеду с папой, — пробормотала я с набитым ртом, успев откусить недюжинный кусок мяса.

— Я знаю, что ты собиралась ехать, — резко возразила она, — но прошу тебя остаться дома. Побудь сегодня со мной. Я хочу нарвать в саду цветов, а ты могла бы расставить их в вазы. А после полудня мы поедем на прогулку. Или заедем к Хаверингам. Тебе будет приятно поболтать с Селией, ты ведь так ее любишь.

— Извини, мама. — Я была упряма, насколько может быть упрямо семилетнее дитя. — Но я обещала папе пересчитать овец на выгонах, и это займет у меня весь день. С утра я поеду на западные пастбища и вернусь домой только к обеду. А потом до вечера я пробуду на восточных пастбищах.

В ответ мама поджала губы и опустила глаза. Но я не обратила внимания на ее раздражение и удивилась, услышав в ее тоне боль и обиду:

— Беатрис, я не могу понять, что с тобой происходит. Раз за разом я прошу тебя провести со мной дома хотя бы полдня, и постоянно у тебя находится что-нибудь более важное. Меня это, в конце концов, просто обижает. К тому же молодой леди не подобает скакать одной, без сопровождающих.

Я застыла от удивления, и вилка с куском ветчины тоже замерла на полпути.

— Ты удивлена, Беатрис? — гневно продолжала мама. — Но в нормальной семье тебе не пришло бы в голову с утра до вечера носиться верхом по полям. Но вы с отцом помешаны на лошадях. Больше я этого не потерплю.

Я испугалась. Настойчивый мамин протест против моих ежедневных прогулок мог означать только возврат к жалким занятиям, приличествующим молодой леди. Для меня это стало бы пыткой.

В холле раздался голос отца, и дверь резко распахнулась.

— Ты все еще ешь? — прогремел он. — Кто тянет с завтраком, тот опаздывает на поле. Тебе сегодня надо многое успеть сделать. Поторопись.

Я не знала, что отвечать, и взглянула на маму. Она молчала. И тут я разгадала ее игру. Она поставила меня в трудное положение. Пойди я с отцом, я бы тем самым выразила ей открытое неповиновение. А ослушайся я отца, еще неизвестно, какой оборот приняло бы дело. Я решилась.

— Мама говорит, что сегодня мне нужно остаться дома, — сказала я невинным голосом.

— Беатрис отправится на выгоны, — коротко бросил он. — Остаться дома она может завтра. Сегодня некому присмотреть за овцами.

— Молодой девушке не следует проводить целые дни в седле. Я беспокоюсь за ее здоровье.

— Что ты имеешь в виду? — недоуменно поднял брови отец. — Она и дня не болела в своей жизни.

Мама все еще сдерживалась. Такие перебранки не к лицу леди.

— Это неподходящее воспитание для девушки, — тихо сказала она. — Проводить время, болтая с грубыми мужчинами. Заводить знакомства с арендаторами и батраками и разъезжать по округе без всякого сопровождения.

Голубые глаза отца сверкнули гневом.

— Эти грубые мужчины, между прочим, кормят вас. А арендаторы и батраки платят за ваших лошадей, платья, туфли. Вы бы вырастили обыкновенную белоручку, если бы она не знала даже, что растет на земле и каким путем достигается благосостояние.

Мама, сама белоручка с детства, уже находилась в опасной близости к тому, чтобы забыть, что леди никогда не спорят с мужьями и не дают воли гневу.

— Тем не менее Беатрис нужно воспитывать, как воспитывают молодых леди, — настаивала она. — Она не станет управлять фермой, когда вырастет. И ей надлежит вести себя подобающим образом.

Папа покраснел от гнева.

— Она — хозяйка Вайдекра. — Он начал говорить слишком громко, и чашки на столе подпрыгивали в такт его словам. — И что бы она ни сделала, как бы себя ни вела, ею и останется. На этой земле ее слово всегда будет законом.

Мама была бледной от непривычной борьбы.

— Ну что ж, — процедила она сквозь зубы. — Пусть будет как вы приказываете.

Она встала из-за стола, взяв свою шаль и письма. Я видела, как дрожат ее пальцы. Она едва сдерживалась, чтобы не дать волю горьким, обидным слезам. Отец не посторонился, чтобы пропустить ее в дверях, и она стояла перед ним с выражением ледяной ненависти на лице.

— Да, именно так, — продолжал греметь отец. — Нося это имя, Беатрис может делать все, что угодно, на этой земле. Вам не нужно бояться за нее, мэм.