Ну и денек выдался. За шесть лет службы у шефа такого еще не было. И куда мы теперь должны плыть – к черту на рога? Казалось диким, невозможным, нелепым, что мой шеф, гарант моего благополучия, лежит там, в каюте, с простреленной спиной, маленький и беспомощный. Он не имел права быть слабым.

По карте получалось, что если плыть на восток, мы действительно упремся в Сардинию, прямо в ее южную курортную часть. Это часов десять ходу, а значит нереально – через пять часов двигатель заглохнет, и мы ляжем в дрейф. Парусов у нас нет, да мы бы с ними и не справились. И все же шеф велел рулить и не останавливаться. Главное – уйти от преследования. А там – вызвать помощь. Но как? Самое неприятное, что произошло с шефом, помимо огнестрельной раны, – это то, что его пиджак вместе с документами и мобильником остался в казино. Макси на днях утопила свою трубку – оставалась только моя. Но толку-то – мы не могли связаться с официальными властями. Небось, уже по всем каналам распространили портрет шефа с лаконичной надписью «wanted». Да, нас хотели поиметь, а нам этого совершенно не хотелось.

Я шел на малых оборотах, с выключенными огнями – как летучий голландец. На море штиль, луна на ущербе, небо в звездах, Большая Медведица, только так низко, что вот-вот окунется в море…

Макси несколько раз поднималась ко мне – приносила то кофе, то горячие тосты. О том, что было между нами, – ни слова. Я попросил принести коньяка «Хеннесси», хотя я его и не люблю, – но это самое то, если спать нельзя. Расширяет сосуды, согревает кровь и проясняет мозги. Если, конечно, принимать понемногу, как лекарство. Шеф по ее словам впал в забытье – еще бы, я вколол ему лошадиную дозу анальгетиков.

Ночь и звездное небо располагают к медитации. Особенно если ты на палубе суденышка, крадущегося неведомо куда. Звездное небо всегда действовало на меня одинаково – оно мне говорило: «Кто ты такой? Что ты делаешь? Брось! Забудь! Все это глупости, бред, суета сует». Я прекрасно понимал, что так же, как я, на него смотрели все те, кто был раньше меня, – сотни, тысячи поколений. И всем оно твердило одно и то же – все это глупости, суета и копошня, и рано или поздно все вы вместе и каждый по отдельности это поймете и тогда… Но что тогда? Разве просветленность снимает боль с души? Разве многомудрие беспечально? Выхода нет. Это тупик. Жизнь – это тупик. И звезды – это всего лишь бесчисленные наши вопросы, так и оставшиеся без ответа…

Но после ночи наступало утро, когда небо из огромного, бесконечного, чуждого, вселенского становилось маленьким, родным, почти домашним, холстинка сини с белыми стежками облачков, и можно было заниматься своими обычными делами без оглядки на ту задымленную черную пропасть, которая не замечала твоего присутствия, не знала о твоем нынешнем существовании, как и того, что рано или поздно ты полетишь в эту разверстость ногами вперед, чтобы исчезнуть в ней без следа и памяти и смысла.

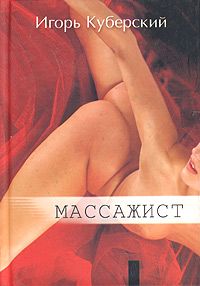

Тридцать шесть лет жизни позади, а я как бы еще и не жил. То есть как-то жил, конечно, но с подспудной мыслью, что это лишь предуготовление к настоящей жизни, которая меня ждет и в которой все будет совсем иначе: свой дом, семья, дети – два мальчика – жена, профессия. Всего этого у меня, в общем-то, не было до сих пор. Даже собственной машины – моя шестерка давно развалилась, и теперь я водил «мерс» шефа. Все, что у меня было, на самом деле не принадлежало мне, я был в услужении, я был хорошо оплачиваемым слугой, бодигардом, массажистом, врачом, курьером, дворецким, управляющим и еще чертом в ступе. Иногда мне начинало казаться, что так будет и дальше, что я так и состарюсь рядом со своим хозяином, его верный слуга, ну, как у Обломова. Я срастусь с ним и стану его вторым «я». Он мне передаст все, без чего сам сможет обойтись, только денежки и недвижимость оставит себе, потому что это он умеет наращивать и преумножать так, как я не сумею никогда.

По большому счету деньги и недвижимость – это не то, от чего у меня загораются глаза. По большому счету мои глаза ни от чего, в общем-то, не загораются – пусть я толком и не жил еще, но все равно жизнь прожил, и меня ничто особо не волнует. Когда-то мне нравился спорт, борьба, потом мне нравилось делать массаж, когда я чувствовал себя хозяином положения, главным, человеком на своем месте, лечащим другого человека через подчинение себе или через растворение в нем самом. Очень важно почувствовать себя хоть в чем-то человеком, иначе утрачиваешь чувство собственного достоинства. А без него ты уже не человек.

Мать родила меня неизвестно от кого. Ее в семнадцать лет изнасиловали какие-то подонки. Она возвращалась домой после занятий в школе рабочей молодежи, были когда-то такие школы для совмещающих работу с учебой. Школа была на Большом проспекте Васильевского острова, а жила моя мать с родителями неподалеку, на Весельной, где обитали в основном те, кто работал на гигантском питерском «Севкабеле», труба которого круглый год опыляла сажей Васильевский остров. Рядом же было, да и сейчас есть, Военно-морское училище подводников, так что скорее всего мой фазер попал потом на подлодку, и, может, затонул вместе с ней и двумя своими корешами где-нибудь в Баренцовом море. Эти трое будущих офицеров – они были в спортивной одежде, классический наряд самовольщиков – и затащили ее в подвал. Мать никому не сказала, что с ней произошло. А через четыре месяца, поняв, что беременна, уехала в Кировск на Кольском полуострове, где комбинату «Апатит», добывающему апатито-нефелиновые руды, всегда не хватало рабочей силы. Там, в Кировске я и появился на свет. Там мы и жили вдвоем, в комнатенке общежития. Мать много курила, иногда по две пачки в день. Может, поэтому я вообще не курю. Ей было тридцать семь, когда она умерла от рака легких. А мне было девятнадцать и я уже служил срочную неподалеку – в Североморске, в морской пехоте, то бишь в «голубых беретах». Там и открылись мои боевые таланты, о которых я сам не подозревал, – на последнем году службы я стал чемпионом по дзюдо Северного флота. В институт физкультуры и спорта в Питере (имени Лесгафта) меня приняли чуть ли не без экзаменов, хотя, скажем, сочинение я написал сам, на твердую четверку – остальные оценки мне, само собой, немного натянули. Четверкой этой я горжусь до сих пор – все-таки литература всегда была моей слабостью, я читал много, хотя и беспорядочно, даже за философию брался, Гераклит, Руссо, Сенека… Особенно мне нравился Шопенгауер и еще Шпенглер, который написал «Закат Европы». Живи он сейчас, наверняка написал бы «Закат мира», потому что мир определенно катится в тартарары… Да, с Питером меня связывала мечта детства – обрести своих бабушку и дедушку, я даже нашел улицу и дом, где они жили, Весельная, 12, только вот квартира была занята совсем другими людьми. «Умерли, – сказали мне в жилконторе, – а вы кто?» Кто я – теперь не имело никакого значения. Вещи, документы, фотографии – ведь должно же было остаться что-то – все это сгинуло без следа.