В другом письме Пржевальский уверял наследника, что население Внутренней Азии мечтает только о том, чтобы стать подданными Романовых:

В Черчене, как и на Лоб-Норе, а также и далее по нашему пути местное население встречало нас весьма дружелюбно… В то же время они [«туземцы»] горько жаловались на свое горемычное житье и уверяли нас, что готовы поголовно восстать против своих угнетателей, китайцев. Мало того, старшины как оазисов, так и горных родов не один раз просили отдать им приказание ныне же истребить китайцев. “Мы ничего не желаем, как только быть под властию России”, — везде говорили нам. “Мы знаем, какая справедливость царствует в русском Туркестане. А у нас — каждый китайский чиновник, даже каждый солдат может безнаказанно бить кого угодно, отнять имущество, жену, детей. Подати берут с нас непомерные…. Мы можем восстать каждую минуту; у нас заготовлено и спрятано оружие. Одно только горе — нет головы, общего руководителя. Дайте нам хотя простого казака; пусть он будет нашим командиром”. Такие рассказы приходилось слышать весьма часто{143}.

Рассказы об экзотическом Востоке пробудили любопытство юноши, и дружба Пржевальского с наследником российского трона не прошла бесследно. Как заметил один ученый, эти отношения «стали одним из звеньев длинной цепи событий и влияний, которые внушили Николаю глубокий интерес к Азии и пробудили в нем желание править некитайским населением Азии»{144}.

За пределами царского двора взгляды Пржевальского приводили в ужас востоковедческие круги Петербурга. В рецензии на книгу исследователя о его третьей экспедиции во Внутреннюю Азию выдающийся специалист по Монголии Алексей Позднеев пишет, что это сочинение скорее является беллетристикой, а не научной работой. С сарказмом замечая, что автор находится «в ряду наших лучших литераторов-путешественников», он критикует произведение как поверхностное, догматичное, неточное и совершенно ненаучное. Позднеев заключает, что «подобного рода отчеты о путешествиях даже вредны, и, конечно, тем вреднее, чем более пользуется авторитетом сам путешественник»{145}. Тогда же китаист Сергей Георгиевский разгромил «Очерк…» Пржевальского, опубликованный в консервативном «Русском вестнике» Михаила Каткова{146}, Непохоже, чтобы эти нападки лишили Пржевальского сна. Он написал своему другу по поводу рецензии Георгиевского: «Взгляды наши совершенно противоположные — там кабинетные гуманности, у меня выводы суровой практики жизни. Там процветают мыльные пузыри, называемые идеалами, здесь — сила признается единственным критериумом права… Насколько же верен тот или другой взгляд — решит будущее»{147}.

И все же идеи Пржевальского были популярны среди образованного русского общества. Его книги и статьи жадно читали, на его лекциях было полно народа. Милютин писал в своем дневнике: «Ежедневно на нескольких лекциях толпятся слушатели. Женщины особенно стремятся в эти собрания с истинной жаждой знания»{148}. Хороший друг Пржевальского, географ Михаил Венюков, едва ли преувеличивал, когда назвал его самым знаменитым путешественником по Азии с времен Марко Поло{149}. Когда Николай Михайлович умер, публика принялась собирать деньги на строительство памятника в Петербурге почти с таким же энтузиазмом, как ранее на монумент Александру Пушкину{150}.

Антон Чехов был просто покорен генералом. Он писал другу: «Таких людей, как Пржевальский, я любил бесконечно»{151}. Некролог, который он опубликовал в газете «Новое время», мало чем отличается от агиографии:

Один Пржевальский или один Стэнли стоят десятка учебных заведений и сотни хороших книг. Их идейность, благородное честолюбие, имеющее в основе честь родины и науки, их упорное, никакими лишениями, опасностями и искушениями личного счастья непобедимое стремление к раз намеченной цели, богатство их знаний и трудолюбие, привычка к зною, к голоду, к тоске по родине, к изнурительным лихорадкам, их фанатическая вера в христианскую цивилизацию и в науку делают их в глазах народа подвижниками, олицетворяющими высшую нравственную силу… Читая его биографию, никто не спросит: зачем? почему? какой тут смысл? Но всякий скажет: он прав{152}.[19]

Именно сила духа Пржевальского в первую очередь покоряла воображение его поклонников. Милютин вспоминал: «…Во всей его фигуре, во всяком слове видна натура энергичная»{153}. В эпоху правления царя Александра III, которую многие считали веком застоя и посредственности, Пржевальский произвел особо сильное впечатление на русскую душу.

* * *

Николая Пржевальского чаще всего сравнивают с Дэвидом Ливингстоном. Однако в том, что касается представлений о Внутренней Азии, он более походил на генерала Скобелева. В своих лекциях и книгах Пржевальский открыто призывал к завоеванию Азии. Он убеждал своих читателей и слушателей в том, что такие действия желанны для местного населения и будут морально оправданными. Его отчеты об экспедициях, его разведывательные доклады для Военного министерства, его письма — все они показывают, что он был потенциальным завоевателем, а не только географом. Пржевальский олицетворял собой «воинствующую географию» Конрада.

Что вдохновляло таких людей, как Пржевальский? В те дни мало кто интересовался подобными вопросами. А те, кто интересовался, редко заглядывали глубже, чем германский государственный деятель граф Бернхард фон Бюлов, который однажды сказал, что действия его правительства в колониях мотивировались простым принципом: «Нельзя никому позволять ступать туда, куда ступила моя нога»{154}. Канадский историк А.П. Торнтон заметил, что «империи строятся не теми людьми, которые задумываются о последствиях»{155}.

Возможно, наилучшее объяснение дал австрийский академик Йозеф Шумпетер в своем знаменитом сочинении «Социология империализмов», написанном вскоре после Первой мировой войны{156}. Автор размышляет о том кипении страстей, которое заставило европейские правительства принести свой собственный континент в жертву в кровавом Армагеддоне недавнего конфликта. Хотя Шумпетер был экономистом, он считал марксистский анализ той эпохи слишком ограниченным. В конце концов, финансовый капитал и отношения к средствам производства едва ли могли объяснить феномен, возникший задолго до появления коммерческих банков. Вместо этого Шумпетер ищет более примитивные побуждения.

Жажда новых территорий, по мнению Шумпетера, имеет «атавистический характер» и вызывается не чем иным, как агрессией ради агрессии. Он считал, что это — «неразумная и иррациональная, чисто инстинктивная склонность к войне и завоеванию». Короче говоря, никакого научного объяснения не существовало: «Искать хорошо продуманные планы, широкие перспективы, последовательные тенденции — означает не видеть сути». Когда Шумпетер описывает философию, которая «ценит завоевание не столько за то, что оно приносит непосредственную выгоду, сколько за то, что оно является завоеванием, успехом, действием», он точно характеризует империализм Николая Пржевальского.

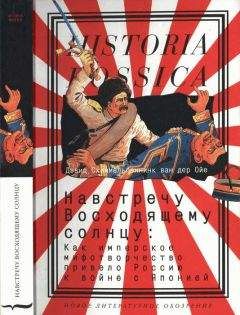

Пржевальский не был типичным представителем русской мысли 1880-х гг. Тем не менее его наследие оставило глубокий след в национальной душе. Министры того времени придерживались осторожной политики в отношении Срединного царства и игнорировали наиболее шовинистические высказывания Пржевальского. Однако следующее поколение, которое читало его книги в более впечатлительном возрасте, оказалось и более восприимчивым к его идеям. Рассказы Пржевальского помогли вдохновить поворот России к Китаю в последующие годы. Английские литературоведы изучали связь популярной литературы и заморской экспансии Великобритании. Один из них заметил: «Приключенческие повести, составлявшие легкое чтение англичан, на самом деле являлись мифом, питавшим английский империализм»{157}. Пржевальский оказал подобное влияние на Россию.

Пржевальский был в России одним из наиболее красноречивых выразителей примитивной жажды завоевания, описанной Йозефом Шумпетером. В его сочинениях зазвучал голос маскулинной агрессии, которая снова вошла в моду в России в начале XX в. «Конквистадорский империализм» Пржевальского с его атавистической агрессией и стремлением к порабощению представляет собой один из элементов, лежавших в основе российской политики на Дальнем Востоке в начале правления Николая II — политики, которая имела катастрофические последствия, как показали события 1904-1905 гг. Побудительные мотивы, описанные Шумпетером, не были исключительной прерогативой царской России. Скорее, как разъясняет Уильям Лангер, они являлись интеллектуальным течением, вдохновлявшим значительную часть развитого мира той эпохи.