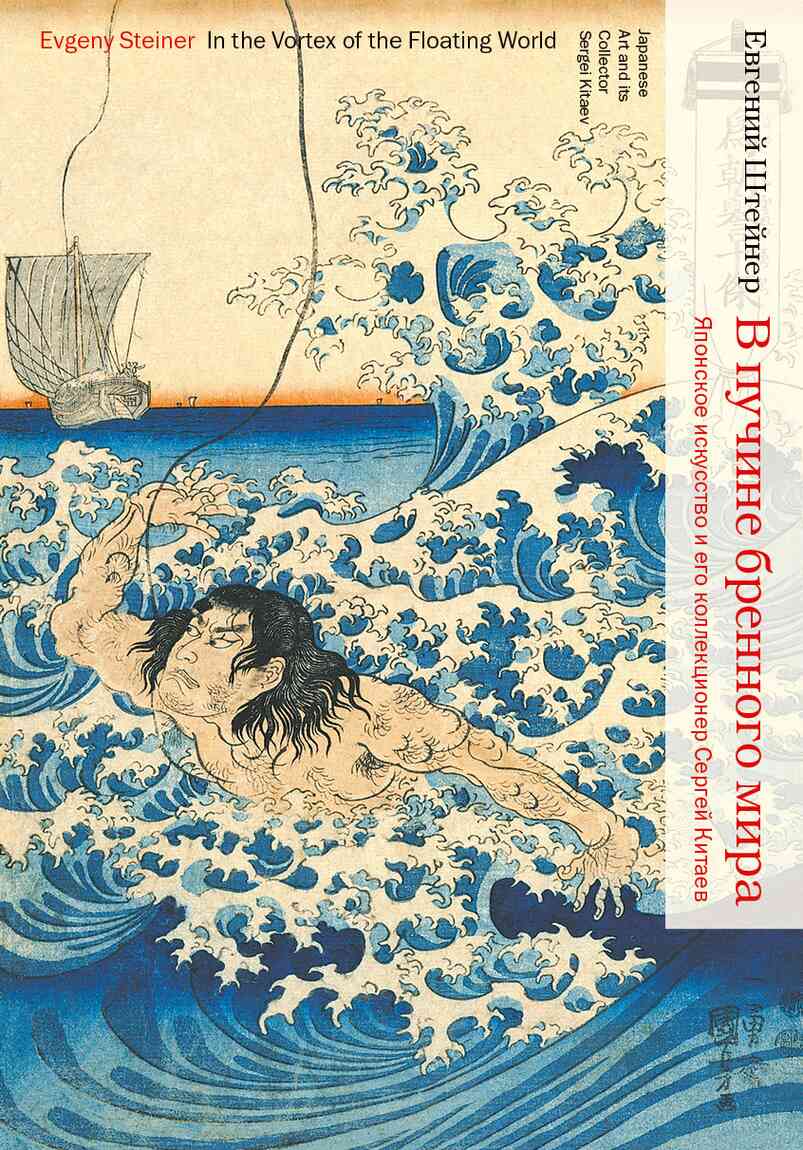

в сущности, такова же природа и горы: она, пусть в не столь очевидной форме, также подлежит закону вечной изменчивости мира – закону колеса дхармы. Понятие “дхарма”, кстати, в определенных контекстах должно переводиться словом “закон” – закон устройства мира. Поскольку основной характер действия этого закона – движение, но не последовательное, а циклическое, оно выражается символом колеса. В композиции Хокусая это колесо наглядно выражено округлым абрисом волны. В центре этого круга – маленькая Фудзи, как ось или втулка. Этот вид напоминает выражение Конфуция: “Добродетельный правитель подобен Полярной звезде – она стоит на своем месте, а все вращаются вокруг нее” (“Беседы и суждения”, 2:1). Таким образом, можно сказать, что эта картинка является визуальной репрезентацией буддийской картины мира – мира как колеса дхармы, вечно изменчивой подвижной стихии. Человек в такой картине мира оказывается не швыряемой щепкой, умирающей от страха и отчаяния, а естественным элементом непостоянства натуры. Можно сказать, что рыбаки Хокусая почтительно кланяются мощи стихии; они как бы поддаются ей, склоняясь и замирая в бездействии, но тем самым просто стараются вписаться – и выйти победителями. То есть налицо картина гармоничных и подвижно-гибких взаимоотношений. “Большая волна” может быть названа воплощением японского представления о философии жизни быстротекучей, бренной и прекрасной, о переменчивости мира (

укиё).

Быстротечный поток жизни: откуда и куда

Феномен укиё (浮世 – быстротечного мира) как проявление японской городской культуры второй половины XVII – первой половины XIX века хорошо описан. Он явился переосмыслением классического буддийского понятия бренного (трагичного, скорбного) мира, также произносившегося “укиё”, но c другим первым иероглифом (憂世). Когда после затяжных междоусобных войн наконец наступил мир, а вместе с ним экономический рост, бурное развитие столицы Эдо, относительная стабильность и возникли доходы, превышавшие необходимые расходы, горожане – торговцы, ремесленники, люди свободных профессий – стали создавать новые формы времяпрепровождения. У них появились деньги и время, чтобы их тратить, но в политическом и социальном плане массы горожан были лишены какого-либо веса. Страна была, как и в эпоху классического Средневековья, жестко иерархической, с четким различением между военным правящим классом и остальным населением и с весьма ограниченными возможностями социальной мобильности и отсутствием гарантии стабильности. Иными словами, все деньги, которые горожане зарабатывали, они почитали самым наилучшим и естественным образом сразу потратить на развлечения. Старая концепция ненадежного бренного мира была не отброшена, но радикально переосмыслена: коль скоро мир нестабилен, эфемерен и преходящ, наилучшим способом существования в нем отныне признавалось не memento mori, a carpe diem – ловить быстротекучие прелести жизни и наслаждаться сиюминутным. В поэтической формуле это было выражено в повести популярного литератора Асаи Рёи “Укиё моногатари” (“Повесть о преходящем мире”, 1665): “Жить только настоящим, любоваться луной, снегом, цветами вишни и осенней листвой, наслаждаться вином, женщинами и песнями, давая увлечь себя потоком жизни так же, как пустую тыкву уносят воды протекающей реки” [15]. Такая жизненная философия была наилучшим ответом на неустойчивость бытия у плебса, почувствовавшего вкус к жизни, и у множества деклассированных выходцев из самурайского сословия, полностью выключенных из политической структуры. Многие были прилично образованны, но адекватного приложения творческих сил большинству горожанам не находилось. В итоге развилась весьма специфическая культура, в которой чрезвычайно большое место занимали развлечения – дружеские пирушки и попойки (оформляемые обычно по тому или иному благопристойному поводу – совместное сочинение комических стихов, любование цветами и т. п.), массовые походы в театр кабуки или в веселый квартал Ёсивара. Слово “укиё” стало означать современное, модное, часто рискованное и эротичное.

С укиё связано важное, но труднопереводимое понятие асоби 遊び. Простейший перевод этого слова – “игра”, “веселое времяпрепровождение”. Вместе с тем асоби – это беззаботные прогулки, бесцельное шатание, гульба на вечеринках, флирт и амурные похождения. Асобинин 遊び人 – тот человек, кто жил, “делая асоби”: легко и играя, следовал особой, тщательно культивировавшейся модели поведения. На самом-то деле ритуализованное поведение бонвивана и франта требовало усилий и затрат. Зато о светском кавалере, овладевшем искусством делания асоби (не назвать ли его homo ludens?), говорили с завистью, что он является воплощением цӯ 通. Цӯ – еще одна труднопереводимая, но необходимая для понимания наших картинок культурная категория, ставшая особенно популярной во второй половине XVIII столетия. Это парадигма поведения утонченного и умудренного столичного жителя, который должен был быть изящным, начитанным, разбирающимся в разных искусствах, а главное – щедрым, ибо за все удовольствия бренного мира полагалось платить. (Иллюстрацией к этому могут служить листы из коллекции Китаева: см., например, кат. № 0515 – Эйдзан и др.) Короче, человек, живущий по канону асоби, по-русски назывался бы повесой или праздным гулякой. А во Франции этот тип беззаботного горожанина, человека толпы воплотился в феномене фланёра или бульвардье. Кстати, именно культура фланёрства была важной составной частью художественной революции Эдуарда Мане и импрессионистов, которые хотели быть художниками “современной жизни” и жаждали принадлежать системе, которая их не очень-то впускала [16]. Недаром они первыми почувствoвали глубинное сродство с японскими авторами “картинок быстротекучего мира”.

Это выражение – “картинки быстротекучего мира” (укиё-э) – появилось в 1681 году, спустя пятнадцать лет после выхода повести “Укиё моногатари”. Столетием позже эти картинки достигли расцвета, превратившись из скромных иллюстраций к дешевым книжкам и вручную раскрашенных театральных афишек в изысканные портреты красавиц и многокрасочные сцены из театральных представлений. Еще столетием позже в Европе на них началась баснословная мода.

Не зная брода – в поток укиё

Прежде чем говорить о том, какого рода избирательное сродство повлекло за собой собирание японских гравюр и восхищение ими, следует заметить, что первое знакомство было довольно прохладным, а иногда анекдотичным. Вспомним капитана Головнина, предшественника Китаева по плаваниям в Японию, который оставил едва ли не самое первое описание гравюры укиё-э, увиденной глазами западного зрителя, – с него мы начали. Напомню, что речь шла “об одном довольно смешном случае, которому, однако же, настоящей причины мы не могли узнать”. Раскроем эту “настоящую причину”, которую Головнин и его сокамерники “не могли узнать”. Причина была проста: доброжелательный тюремщик, дабы облегчить неповинным иностранцам пребывание в заточении, принес им изображения куртизанок, чтобы те могли “от скуки поглядывать на них” – и мастурбировать. Именно таково – служить наглядным пособием в процессе мастурбации – и было одно из принятых прагматических использований портретов хрупких элегических красавиц. (Следует отметить, предупреждая феминистское возмущение, что в этом не было особенного мужского сексизма и “объективации женщин”: широко известно, что и одинокие женщины не избегали подобных занятий перед изображением исторического героя или актера театра кабуки [17].)

Не только российские моряки начала XIX века (кстати, капитан Головнин был настоящим европейцем не только по образованию и образу мыслей, но и по опыту жизни: перед тем как попасть в Японию,