Да и внутреннее наполнение этих мелких самоцветов не отличается однородностью, точнее, оно однородно лишь как итоговое единство, сплав крайне далеких, весьма неоднородных мате риалов: по Шару, «слово, гроза, лед и кровь должны осесть в конце концов сплошным покровом инея». И неподдельно лишь посетившее ум в тот вдохновенный «момент, когда прекрасное, долго заставлявшее себя ждать, внезапно всплывает из обычного, пересекает наше лучевое поле, связывая между собой все, что может быть связано, воспламеняет все, что должно быть воспламенено из сухих трав нашего сумрака». Искомый бытийно-вероятностный срез жизни, обладающий бесчисленным богатством определений («В нас молния. Ее разряд во мне… Ничто не предвещало такого изобилия жизни»), по сильно воспроизводится в емкой многозначности однократного сцепления слов.

Эзотеричность иных текстов Шара, собственно, и есть результат короткого замыкания при сближении вещей, вроде бы никак не родственных. Каждая ячея словесной сети заполнена тогда смысловым настоем, перенасыщенная густота которого так разносоставна, что трезвая рассудительность тут недоуменно теряется и по врожденной неприязни ко всякому покушению на свою самоуверенность раздраженно объявляет непонятое и непривычное вымученно-надуманным. Если продолжить, однако, намеченное сравнение с наукой, то ведь для довольного собой здравомыслия ничуть не менее несуразны и ее парадоксальные истины; скажем, что Земля вертится, а параллельные прямые могут и пересечься. Как бы то ни было, для Шара переплавка в горниле ума чрезвычайно несхожих, разнозначимых пластов непосредственно наблюдаемого – способ хотя бы изредка, прерывисто и на короткий миг коснуться сокровенных возможностей жизни в ее приоткрытости к завтрашнему дню.

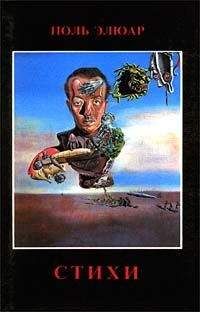

Иллюстрация Анри Матисса к книге Рене Шара «Распыленная поэма». 1947

Работа по проделыванию брешей в перегородках между лежащим на поверхности и корневым, между настоящим и имеющим свершиться – далека, впрочем, у Шара от расслаб ленной мечтательности и безвольного сновидчества товарищей его молодости, сюрреалистов, среди которых он удостоился когда-то чести выступить однажды соавтором самого Бретона (следы этой близости различимы особенно в сборнике Шара «Молот без хозяина», 1934). Для Шара зрелой поры, как и для Элюара, занятие лирикой не терпит сдачи на милость бессознательному, а есть целенаправленный из нурительный труд: «всякая плодоносная будущность есть претворение успешного замысла» и, следовательно, требует огромной собранности разума, вдумчиво продвигающегося в рискованном поиске, памятуя о своей незащищенности и страхуя себя от опасностей, которых на каждом шагу хоть отбавляй.

Подчеркнуто волевая творческая установка Шара имеет своей мировоззренческой почвой взгляд на вещи, точно обозначенный его близким другом Камю, сказавшим, что Шар, оставаясь вполне сыном своего века, склоняется к «трагическому оптимизму» в духе мыслителей досократовской Греции. Свою отчетливость этот настрой ума обрел у Шара в пору, когда он, солдат разбитой французской армии, чудом избежавший в мае 1940 г. плена и преследуемый сотрудничавшими с врагом вишистскими властями, попал в омут «ощетинившегося времени» – «дней безнадежности и надежды ни на что, неописуемых дней». Случившееся тогда оглушило его, потрясло, заронило не затихшую и поныне настороженную тревогу перед ходом истории. Однако не вы било из седла. Уже в 1942 г. он ушел в подполье, стал (под именем «капитан Александр») партизанским командиром у себя на родине – в Провансе, не складывал оружия вплоть до изгнания захватчиков.

Уроки, вынесенные Шаром из Сопротивления, прямо сказались в переломной его книге «Листки Гипноса» (1946), а затем подспудно отозвались и в последующих: «Ярость и тайна» (1948), «Вестники утра» (1950), «К судорожной без мятежности» (1951), «Поиск основания и вершины» (1955), «Слово-архипелаг» (1962), «Назад вверх по течению» (1965), «Утраченная нагота» (1971), «Пахучие дуновения» (1975), «Спящие окна и дверь на крыше» (1979), вплоть до «Тростникового посоха» (1982) и «Далеко от нашего праха» (1982). Они, эти уроки, одновременно «питались тревогой, гневом, страхом, вызовом, отвращением, хитростью, минутным сосредоточением, иллюзией будущего, дружбой, любовью» и потому двояки, как о том гласит созвучный элюаровским заповедям «изобретения огня» эпиграф к «Листкам Гипноса»: «Пришел Гипнос: сковал, одел гранитом землю. Зима укры лась в сон, и стал Гипнос огнем. Все прочее – дело людей».

С одной стороны, внезапные оледенения жизни, убыль и погружение в сон огня, ее согревающего, означают в трагически окрашенном мировосприятии Шара, что ее теплое благожелательство отнюдь не обеспечено нам раз и навсегда, что она равнодушна и глуха к людским запросам, по собственной прихоти то идет им навстречу, а то и жестоко ими пренебрегает, бывает им враждебна. И в полосы ее отливов, когда ударивший вдруг мороз сковывает льдом жизнетворные родники, участь лишенных доступа к ним – почувствовать себя «лягушками, которые перекликаются в суровой болотной ночи и, не видя друг друга, пробуют заглушать зовами любви неотвратимость всемирного рока». Исторические превратности подаются у Шара как космические. И дело тут не в подборе ударных уподоблений, а в осмыслении произошедшего и испытанного сквозь призму катастроф широчайшего размаха, вселенских:

Время, когда изнуренное небо вонзается в землю, время, когда человек корчится в муках предсмертных под презрительным взором небес, под презрительным взором земли.

«Листки Гипноса»В таком освещении пережитое предстает как разительное подтверждение коварной неблагосклонности судеб – кроющегося за приветливыми ликами «абсурда», который и есть зловещий «владыка всему в этой жизни». Свои заморозки, затмения, провалы в помраченную дрему знает все – любовь, каждодневные труды, творчество, дружеская близость с природой, сама цивилизация. И в лирике Шара крепка память о таких сокрушительных размолвках личности, чья «неизъяснимая тайна» быть «истлевающим алмазом», и окружающего ее «безбрежного небытия, чей гул простирается пальмовой ветвью над краем нашего доверья».

Но, с другой стороны, Шар полагает достоинство человека в том, чтобы продолжать «бороздить разумом галактику абсурда». И невзирая на свою хрупкую уязвимость, не при спосабливаться – «выйти и принять вызов», не дать «туману укрыть наши пути лишь потому, что вершины обложены тучами». Он исповедует деятельное сопротивленчество бедствию и с немалой долей уверенности поет «надежду на величие безымянного пока далека».

Когда пошатнулся заслон, когда человек покачнулся от невиданного обвала – утраты веры в богов, тогда в далекой дали не желавшие гибнуть слова попытались противиться этой чудовищной встряске. Так утвердилась династия их глубинного смысла.

Я дошел до истоков этой ливневой ночи. Укрепившись корнями в первой дрожи рассвета, пряча в поясе золото всех зим и лет, я жду вас, друзья, я жду вашего прихода. Я вас уже чую за чернотой горизонта.

«Порог»Предрассветные кануны на исходе ливневой обвальной ночи, когда еще свежи причиненные встряской раны, но уже светлеет дальний край неба, откуда вот-вот брызнут дневные лучи, а стойко перенесшему недавние тяготы не терпится поторопить зарю, своим добрым заклинанием помочь ей про биться сквозь сумрачную пелену, – это и есть основной час истины в лирике Шара. Вся она сосредоточена на том, что окрест и где-то впереди пробуждается, вызревает и пробивается из-под спуда – что становится. Обладанию и достижению Шар всегда предпочитает стремление, тяготение: «Живи порывом. Не живи на пиру, в его завершении». Излюбленный Шаром край – край «чаянья духа, противогробья». Здесь все «трепещет в предутреннем тумане», вот-вот после зимне го бесплодия лопнут почки и солнце выползет из-за туч.

Как нежно смеется земля, когда просыпается снег! Лежит она в крепких объятиях, плачет, смеется. Огонь, от нее ускользавший, сразу берет ее в жены, как только исчезнет снег.

«Радость»Соответственно и обитатель этой страны чаще всего – внимающий благой вести, распрямляющийся, восходящий, устремленный навстречу тому, что робко постучалось в дверь. Он весь «в ожидании предвосхищенного дня высоких дождей и зеленого ила, который наступит для жгучих и упрямых». И даже в самую лютую стужу он, «скупой ручеек, питаемый смятением и надеждой», прежде всего «хранитель бесчисленных ликов живого», уберегающий «влагу далеких родников»; он «накапливает, чтобы потом раздавать».

Свет был изгнан из наших очей. Он у нас затаился в костях. Мы, в свой черед, из костей изгоняем его, чтобы вернуть ему прежний венец.