Фашистское движение во главе со своими безумствующими фюрерами, вознамерившимися остановить ход истории, навсегда останется лишь диким порывом противоистории. Русский же коммунизм, как бы ни оценивались его вожди и жалкий, плачевный итог, «заслужил название революции, на которое не может претендовать немецкая авантюра», поскольку он взвалил на себя бремя «метафизических устремлений, направленных к созданию на обезбоженной земле царства обожествленного человека».[44]

Возможно, проведенное А. Камю различение рационалистической и иррационалистической версий тоталитаризма нуждается в уточнениях. Но его общий пафос сохраняет свое более чем актуальное звучание и в наше «посттоталитарное» время. Во всяком случае ясно одно. Хотя нельзя допускать, чтобы тень, которую отбрасывает нацистский ангажемент на Ницше, закрывала собой многообразную значимость его философии, необходимо в полной мере продумать то обстоятельство, что в лице Ницше критическая мысль Нового времени в первый раз выпустила из рук знамя свободы и отказалась от отстаивания своей освободительной миссии. Это, как считают Ю. Хабермас и солидарный с ним в данном случае Р. Рорти, является «катастрофическим наследием», которое «сделало философскую рефлексию в лучшем случае иррелевантной, а в худшем – враждебной либеральной надежде».[45] Закат звездного идеала общечеловеческого освобождения вкупе с другими великими наррациями проекта модерна, диагностируемый в качестве верного симптома постмодерной ситуации,[46] начал отсчет своего времени по часам базельского провидца. Однако, на всякий случай, нужно лишний раз предостеречь против бесплодной подмены исторической ответственности судебной, криминально-юридической. Это повлекло бы за собой, как в самом худшем виде уже случилось в недавнем прошлом, полное затмение лишь одною из многочисленных ницшеанских «перспектив» всех остальных, на нее полностью не размениваемых. Здесь уместно вспомнить слова молодого Маркса: «Свобода настолько присуща человеку, что даже ее противники осуществляют ее, борясь против ее осуществления…. Ни один человек не борется против свободы, – борется человек, самое большее, против свободы других».[47] Ницшевское небрежение свободой других может действительно до глубины души возмущать и вызывать вполне оправданный протест. Но стоит дать чувству негодования улечься, как приходит понимание, что в данном случае имеется «смягчающее обстоятельство». Скорее всего мы встречаемся со своеобразной игрой, позой, актерством, розыгрышем, очередной и отнюдь не последней маской-пробой искусного эксцентрика. Он тщательно избегает центрирования на чем-либо однозначном и выбирает риск испытания на самом себе творческой открытости, экстерриториальности в качестве способа личного существования, не скованного никакими предсуществующими пределами. Не станем же мы предъявлять иск артисту, вменяя ему лично в вину преступления или проступки, содеянные его героями? Хотя и, при всем желании, полностью избавить свободного творца от ответственности за публичные жесты, манифестируемые смыслы и произносимое им вслух, на людях и для людей, слово едва ли возможно.

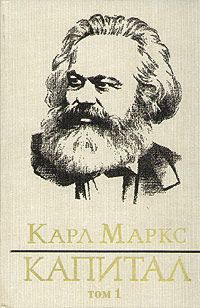

Сознательная историческая ответственность Маркса – это ответственность революционного борца за всеобщую общественную свободу. Именно всеобщую и общественную, ибо она предполагает утверждение общества, которое предоставляет реальную возможность свободы каждому конкретному человеку в качестве непременного условия осуществления свободы всех людей. Достижимость такой полноценной свободы определяется прежде всего мерой освобождения как от природной, ближайшим образом – вещественно-телесной, так и от социально-экономической зависимости одних людей от других. Маркс нигде не говорит, что этого вполне достаточно для автоматического и гарантированного обретения действительной свободы каждым и всеми в любом жизненном пространстве-проявлении, но недвусмысленно настаивает на этом как на совершенно необходимой и основополагающей предпосылке. Он не только не отождествляет освобождение и свободу, а, быть может, как никто другой до него, строго и последовательно различает их, необходимо опосредствуя свободу процессом освобождения. Для него, говоря языком диалектики, свобода есть «снятие» (Aufhebung) освобождения.

Освобождение открывает реальную возможность свободы, но самого по себе его недостаточно для превращения этой реальной возможности в действительность. Освобождение становится свободой, превращаясь в самоосвобождение. Впрочем, переход свободы к своему самообусловливанию, т. е. самоопределение свободы своим собственным основанием в форме самоосвобождения, и, стало быть, обратный процесс движения от свободы к освобождению – именно в качестве особой проблемы – в основном остается вне поля зрения Маркса. Он сосредоточен на движении от освобождения к свободе. В этом смысле можно сказать, что в сложном взаимоотношении освобождения и свободы Маркс делает акцент преимущественно на освобождении, но таким образом, чтобы оно было освобождением к свободе, а не освобождением к рабству, не освобождением, основанном на рабстве и упрочивающим или умножающим рабство, а освобождением свободой свободы каждого и всех. Марксова проблема и, соответственно, миссия – это проблема и миссия освобождения свободы и к свободе, в отличие от освобождения к новому рабству, проникающему все глубже, распознаваемому все хуже, принимаемому добровольно все охотнее и потому сковывающему все незаметнее, но крепче и крепче.

При желании Маркса вовсе не так уж и трудно понять. В условиях всех существовавших ранее и, мы можем добавить, всех существующих до сих пор обществ освобождение еще никогда не было и не является по сей день всеобщим, ибо оно не совпадало и все еще не совпадает с самоосвобождением. Потому-то и свобода всегда оказывалась и оказывается возможной только в форме своей противоположности – только за счет несвободы, как отчуждение и частное присвоение одними, немногими, плодов освобождающей деятельности других, многих, громадного трудового большинства. Эта трудовая деятельность массы освобождает меньшинство, но не освобождает самой массы, не является для нее деятельностью самоосвобождения, или свободной самодеятельностью.

Именно в этом решающем пункте расхождение между Марксом и Ницше достигает крайнего напряжения. Вот уж где и в чем им никогда и никак не светило столковаться, так это по данному вопросу о не/возможности свободы без (освобождения от) рабства. Их несовместимость, казалось бы, не оставляет ни малейшей щелочки для взаимопонимания – только непримиримая борьба без надежды на сближение и компромисс.

Маркс и Ницше вращаются в совершенно разных галактических мирах. Разделительная граница между ними прочерчивается их противоположным отношением к гегелевской диалектике «Раба» и «Господина», первотолчок к которой восходит еще к античности, ближайшим образом к Аристотелю. Как бы далеко Маркс ни выходил за рубежи, достигнутые Гегелем, он по существу исходит из этой диалектики, продолжает и развивает ее. Это имеет прямое отношение прежде всего к идее о человекотворческой и освободительной миссии труда, трудовой деятельности – идее, составившей целую эпоху в философии и гуманитаристике.

В отличие от Аристотеля, у которого раб и свободный – человеческие типы, существующие «по природе», Гегель полагает, что они результат того, что человек делает из себя сам. Первоначально господин и раб отличаются только одним: в борьбе за признание первый, чтобы отстоять свою свободу, рискует всем, вплоть до своей жизни;[48] второй, страшась смерти, ради сохранения жизни жертвует своей свободой и потому добровольно отдает себя в рабство другому. Раб принуждается к труду на господина. Но поскольку он реально изменяет мир своим трудом, а господин лишь потребляет созданное не им, то со временем они с необходимостью должны поменяться местами: труд оборачивается для раба самосозиданием, возвышая его от рабства к свободе; господин же коснеет в своей праздности и все больше зависит от труда своего раба. Своей самоотверженной борьбой за свободу господин стал катализатором истории, но делает историю, осуществляя реальные изменения в жизни, не он, а трудящийся. Господину нет нужды изменяться и становиться другим, раб же, напротив, не может смириться со своим положением, отрицает его и стремиться утвердиться в качестве свободного, созданного собственным трудом, человека. Праздность поглощает, губит господина. Труд же через долгие и сложные перипетии в конце концов принесет рабу освобождение. Вся история есть, таким образом, история освобождения раба от его рабской зависимости. И увенчивается она новым изданием борьбы – вновь не на жизнь, а на смерть, но на этот раз каждая из сторон рискнет пойти до конца – за признание человека свободным и упразднение самого отношения господства и рабства.[49]