Чекетти – мой учитель и мой друг. Я работаю с ним неустанно. Он развивает все мои возможности. (…) Че-кетти, несомненно, лучший из преподавателей. (…) Он достаточно деликатен, чтобы учить, давая волю темпераменту и фантазии каждого. [98]

Стравинский вспоминал, что Нижинский «боготворил» маэстро.

Постановка «Фавна», показ которого изначально намечался на 1911 год, была отложена на 1912-й. 10 февраля 1911 года Дягилев телеграфировал Астрюку: «Дебюсси заменили на “Призрак розы” Тео-филя Готье. Музыка Вебера. Только Нижинский/ Карсавина. Юбилей Готье». [99] Он, без сомнения, испытывал напряжение из-за этого поворота, потому что боялся отставки Фокина, который должен был ставить балет по новому сочинению Черепнина.

Обращение к Готье объясняется тем, что две строчки из его стихотворения «Видение розы» (написано в 1837 году) – «Я – призрак розы, которую ты вчера нашла на балу» – вдохновили Жан-Луи Во-удайе настолько, что он придумал сюжет балета. Либретто, напечатанное в программе Русского балета, выглядит так: «Занавес поднимается, в кресле спит утомленная молодая девушка, только что вернувшаяся с бала. Во сне роза, которую она держит в руке, превращается в духа, дарующего ей ласки и исчезающего с приходом зари».

Генеральная репетиция «Призрака розы» прошла 6 апреля в театре Монте-Карло, здании с фасадом кремового цвета в стиле рококо, увенчанном двумя черепичными башенками со шпилями, и роскошной внутренней отделкой. Небольшой, зато богато украшенный резьбой и позолотой зрительный зал с зеркалами на стенах являл собой миниатюрную копию Парижской оперы (ее, как и театр Монте-Карло, построил Шарль Гарнье). Нижинский готовился к выходу на сцену в своей гримерной, где вместе с ним были его сестра и Лев Бакст, которого Дягилев уговорил приехать на два дня. [100] Костюм Вацлава доставили из Парижа в последний момент, и оказалось, что портной плохо воплотил замысел художника. Правда, тот придумывал костюмы, совершенно не принимая во внимание сложности, связанные с их подготовкой.

Возникла необходимость срочно внести в него [костюм] необходимые изменения. Ничего иного не оставалось, как пришпилить шелковые лепестки прямо к трико телесного цвета. Естественно, здесь нельзя было обойтись без булавочных уколов и царапин, так что бедный Вацлав то и дело морщился и вскрикивал от боли. Дягилев в вечернем костюме и в цилиндре, выглядевший чрезвычайно эффектно и торжественно, как всегда на премьерах, стоял рядом и с возрастающим нетерпением отдавал распоряжения, а обязанности костюмера выполнял наш помощник режиссера, театральный художник О. П. Аллегри, поскольку настоящий костюмер оказался ни на что не способным. [101]

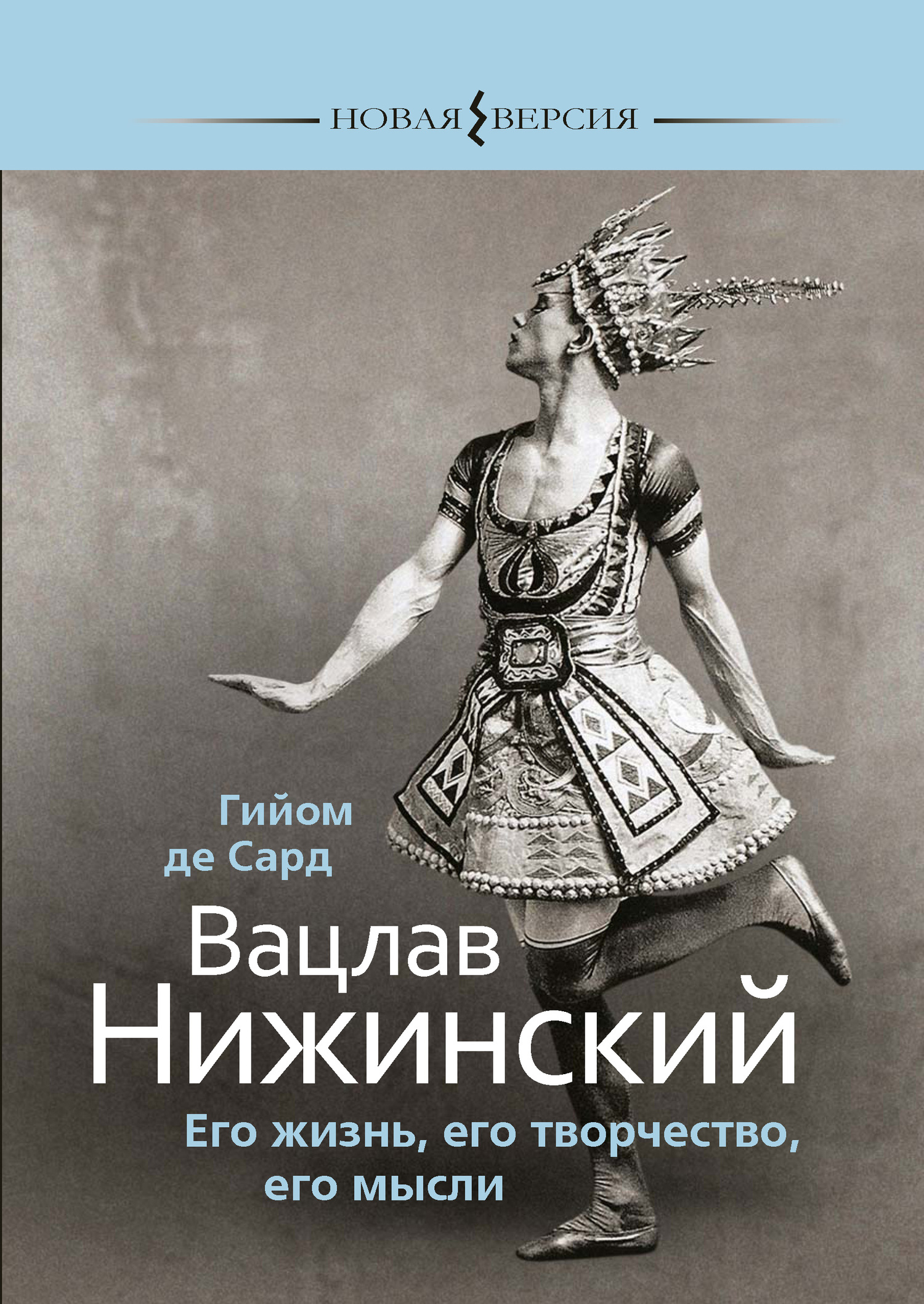

Костюм Вацлава поражал новизной, он обтягивал как перчатка танцовщика, лицо которого было замечательно загримировано. Когда зазвучала оркестрованная Берлиозом пьеса «Приглашение к танцу» Карла-Марии фон Вебера, занавес поднялся. Зрители видят молодую девушку (Тамара Карсавина), только что вернувшуюся с бала; в руке у нее роза, она вдыхает аромат цветка и, упоенная воспоминаниями, засыпает в кресле. Ей снится Призрак розы: он [Нижинский] влетает в окно и опускается рядом с ее креслом, а потом танцует около спящей девушки. Затем он поднимает все еще спящую Карсавину из кресла и увлекает за собой в танец. При первых лучах зари Призрак розы отводит девушку назад к креслу и, совершив кажущийся бесконечным прыжок, исчезает там же, откуда появился. Девушка просыпается… Словно напоминание о ночном видении, вокруг нее рассыпаны розовые лепестки…

В конце балета, который, несмотря на авторство Фокина, «многим был обязан Нижинскому» (Ларионов), Шаляпин сказал Брониславе:

Он словно живет в воздухе, словно его что-то поддерживает там. Для этого недостаточно быть просто хорошим танцовщиком. Чтобы сделать такое, надо быть настоящим артистом. Броня, таких, как Ваш брат, больше нет.

9 апреля 1911 года Нижинский танцевал «Жизель» и «Шахерезаду» с Карсавиной, которая взяла на себя роль Иды Рубинштейн, покинувшей труппу Дягилева, не взяв платы, что, по ее мнению, освобождало ее от всяких обязательств и позволяло остаться в Париже, чтобы работать над собственным балетом. [102] 19 апреля состоялась премьера «Призрака розы». Никто не ожидал, что балет будет иметь исключительный успех. Он стал самым популярным номером программы и к концу года буквально опротивел Нижинскому.

Через неделю, 26 апреля, состоялась премьера «Нарцисса». Этот спектакль был создан Фокиным в спешке по мотивам балета Черепнина «Нарцисс и Эхо», потому что Равель не успевал закончить в срок партитуру «Дафниса и Хлои» (это не помешало Дягилеву использовать в новом балете множество деталей, подготовленных для «Дафниса», включая декорации Бакста!). Черепнин стоял за пюпитром; по словам Бенуа, «Нарцисс» – его лучшее произведение, несмотря на довольно банальный сюжет, который лишь повторял «Метаморфозы» Овидия. Нижинский танцевал главную мужскую партию. В его Нарциссе многие детали основывались на тех находках, которые родились, когда он пытался выразить образы и ритмы Древней Греции, создавая «Послеполуденный отдых фавна». «Вацлав (…) никогда не был так красив, как в роли Нарцисса» (Бронислава). Облаченный в белоснежную тунику и парик с длинными белыми локонами, он казался восхитительным греческим юношей; его грим, который, как и оформление спектакля, создал Бакст, выглядел необычно, даже странно, так как художник создал совершенно новый оттенок: к жидкому лимонно-желтому гриму он добавил немного охры. Этот странный тон, нанесенный на все тело танцовщика, делал выразительнее красоту Нарцисса и придавал его фигуре некоторую ирреальность. С другой стороны, как могло быть иначе? Ведь нельзя представить зрелище более мучительное, чем спектакль, состоящий из сцен, в которых обычный юноша занимается лишь тем, что любуется своим отражением в зеркальной водной глади! Разумеется, герой должен быть прекрасен! Несмотря на это, успех «Нарцисса» был весьма скромен.

По моему мнению, пишет Бенуа, неудача состояла в том, что этот сюжет абсолютно не подходил для балета. Оба протагониста, в сущности, самые статичные образы в греческой мифологии. Эхо заключена в пещеру, а Нарцисс лишен подвижности, погруженный в созерцание своей красоты. Я помню, как тяжело было Фокину внести хоть немного оживления в бесконечный «хореографический монолог» Нарцисса. Даже красота Карсавиной и совершенство ее классического исполнения не смогли помешать меланхолическому образу Эхо превратиться в образ скучающий. Оба танцовщика казались жертвами какого-то странного наваждения, и их было жаль. [103]

Вдобавок огромный искусственный цветок, появлявшийся из вод, поглотивших Нарцисса, смотрелся немного нелепо и походил скорее на какое-то лесное чудовище.

По окончании сезона в Монте-Карло вся труппа Русского балета отправилась в Рим; ехали поездом, заняв два заранее зарезервированных вагона. После приезда артистам оставалась всего неделя на репетиции. И прием им был оказан весьма прохладный. Первое время они репетировали в небольшом зале в подвале театра «Констанци». Помещение было низкое, без окон и с плохой вентиляцией. Стояла удушающая жара, и в зале было очень душно, а возможности репетировать на сцене театра итальянцы русским артистам не предоставляли. Стравинский с позволения дам сидел за роялем без пиджака, в одной рубашке. Карсавина писала:

По дороге в театр «Констанци» за мной часто заезжал Дягилев. «Говорите, маэстро? Ничего, старик [Че-кетти] подождет, просто грех сидеть в помещении в такое чудесное утро!» И он увозил нас с Нижинским в увлекательную экскурсию по городу, обращая наше внимание то на арку, то на какой-нибудь прекрасный вид, то на памятник. После прогулки он с рук на руки передавал нас маэстро и просил его не ругать «деток» за небольшое опоздание. Маэстро с необычной для него мягкостью прощал своих легкомысленных учеников: он знал, что мы сумеем наверстать упущенное. Правда, иногда ради поддержания дисциплины маэстро делал вид, что приходит в неописуемую ярость; он начинал размахивать тростью, давая нам возможность заблаговременно отступить, а потом швырял ее мне в ноги, но вовремя сделанный прыжок помогал спастись от этого метательного снаряда. (…) Здесь, у себя на родине (…) им овладевала неистовая жажда преподавания, и столь же неистовая жажда обучения овладевала нами с Нижинским. [104]