class="p1">Непременное условие совершенства – праздность. Цель совершенства – молодость.

* * *

Есть что-то трагическое в том, что огромное число молодых людей начинают свою жизнь в красоте, чтобы в конце концов обратиться к какой-нибудь полезной профессии.

* * *

Себялюбие – вступление к роману, длящемуся всю жизнь.

* * *

Весьма важно – не исполнять своих деловых обязательств, если не хочешь утратить понимание красоты жизни.

* * *

Кто остается упорно одиноким, тот делается предметом постоянного и явного посягательства.

* * *

Когда мужчина начинает пренебрегать домашними обязанностями, он делается неприятно женоподобным.

* * *

Родственники – лишь общество людей, не имеющих понятия, как жить, и не обладающих тактом вовремя умереть.

* * *

Нет смысла предписывать, что следует и чего не следует читать. Большая половина современной культуры ведет происхождение от того, чего не следует читать.

* * *

Три адреса внушают доверие даже купцам.

* * *

В самых существенных вещах жизненное начало – стиль, а не правдивость.

* * *

Ни один народ не утратил в такой степени чувство красоты в литературе, как англичане.

* * *

Пиво, библия и семь смертных добродетелей сделали Англию такой, как она есть.

* * *

Тартюф переселился в Англию и открыл там лавочку.

* * *

Женщины обладают удивительным инстинктом. Они находят все – только не то, что под руками.

* * *

У очаровательной женщины пол ее – не защита, а вызов.

* * *

Во время сезона все вертится вокруг брака – или гоняются за мужьями, или прячутся от мужей.

* * *

Первый долг в жизни – быть, сколько можно, искусственным. Второй – еще не найден.

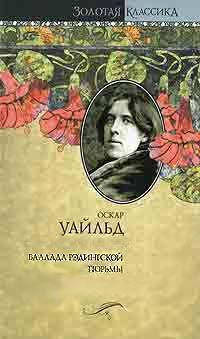

Те, что узнали Уайльда в последнее время его жизни, не могут представить себе, видя перед собой это расслабленное, изнуренное существо, что за удивительная личность это была.

Я увидал его впервые в 1891 году. В то время у Уайльда было то, что Теккерей называет «главным талантом великого человека», – успех. Его движенья и взгляды были победоносны. Его успех был так велик, что, казалось, он предшествовал Уайльду, и ему оставалось только следовать за ним. О его книгах говорили, ими восхищались. Его пьесы играли на нескольких лондонских сценах.

Он был богат; он был знаменит; он был красив, счастлив, осыпан почестями. Его сравнивали с азиатским Вакхом; другие с римским императором и даже с Аполлоном – но несомненно лишь то, что он блистал.

Когда он приехал в Париж, о нем говорили все; на его счет передавали бессмысленные анекдоты. Об Уайльде тогда знали лишь то, что он курил папиросы с золотым мундштуком и гулял с подсолнечником в руках. Обладая особенным талантом привлекать тех, кто создает светскую славу, Уайльд умел создать занимательную маску, за которой скрывалось его истинное лицо.

Я слышал, как у Малларме говорили о нем, что он настоящий causeur [15].

Один мой приятель пригласил Уайльда на обед. Нас было четверо, но говорил один Уайльд.

Уайльд не был causeur: он рассказывал. Он рассказывал, не переставая, в продолжение всего обеда. Он рассказывал тихо, медленно, мягким голосом. Он говорил по-французски удивительно, но делал вид, что несколько ищет слов, которые хотел сказать. У него почти не было акцента или он был слышен настолько, насколько он хотел, что придавало его словам совсем новый, чужестранный оттенок.

Истории, которые он рассказывал нам в этот вечер, были сбивчивы и не из удачных. Уайльд был не уверен в нас и испытывал нас. Он уделял своим собеседникам ровно столько своей мудрости или глупости, сколько они могли усвоить; каждому он подносил блюдо по его аппетиту; те, кто ничего не ждал от него, не получали ничего, кроме разве легкой пены; а так как он забавлялся этим, многие из тех, кто думал, что знают его, знали его лишь как amuseur [16].

Когда мы вышли в тот раз из ресторана, мои приятели пошли вперед, а мы с Уайльдом пошли за ними.

– Вы слушаете глазами, – сказал он мне несколько неожиданно. – Потому я расскажу вам одну историю:

«Когда Нарцисс умер, полевые цветы не могли прийти в себя от горя и просили ручей дать им капли воды, чтобы оплакать его.

– О, – сказал ручей, – если бы все капли моих вод были слезы, мне самому было бы их слишком мало, чтобы оплакать Нарцисса: я любил его.

– О! как тебе было и не любить его – его, который был так красив, – сказали цветы.

– Он был красив? – спросил ручей.

– Кому же лучше тебя знать это? С твоего берега склонялся он каждое утро и любовался своей красотой в твоих водах…»

Уайльд минуту помолчал…

– «Если я любил его, – ответил ручей, – то потому, что я видел в глазах его, когда он склонялся надо мной, отражение моих вод».

И Уайльд прибавил с гордым странным смехом: «называется эта история: “Ученик”».

Я уже говорил: для других у Уайльда была маска, чтобы удивлять, забавлять, иногда чтоб сердить. Он никогда не слушал других, и его мало интересовала мысль, если она не принадлежала ему. Если он не мог блистать один, он стушевывался. Он был с вами только тогда, когда он был с вами один.

И теперь, оставшись один, он сказал:

– Что делали вы со вчерашнего дня?

В то время жизнь моя шла очень однообразно и его не могло интересовать то, что я рассказывал о ней. Я все же рассказал об этом однообразном, и на лбу Уайльда появились складки.

– Только всего?

– Только всего.

– Но зачем же вы тогда рассказываете? Вы же видите сами, что это совершенно неинтересно. Есть два мира: мир существующий, о котором не говорят; его называют действительностью, потому что о нем не надо говорить, чтобы его понять. Другой мир – мир искусства: о нем надо говорить, потому что иначе он не будет существовать.

Жил однажды на свете человек, которого любили в его деревне за то, что он рассказывал сказки. Каждое утро он уходил из деревни и когда вечером возвращался, к нему сходились поселяне, утомленные дневной работой, и говорили:

– Ну, рассказывай, что видел ты сегодня?

– Он рассказывал: я видел фавна в лесу – он играл на флейте, а маленькие фавны танцевали.

– Еще что, рассказывай! – говорили люди.

– Когда я пришел к морю, я видел на волнах трех сирен, они расчесывали свои зеленые волосы золотым гребнем.

И люди