Ноябрь 1944 г.

В имении, оставленном врагами,

Среди картин, среди старинных рам

С холста в тяжёлой золочёной раме

Мадонна тихо улыбалась нам.

Я перед нею снял свой шлем ребристый.

Молитвенно прижал его к груди.

Боями озверённые танкисты

Забыли вдруг, что ждёт их впереди.

Лишь о тепле, о нежном женском теле,

О мире каждый в этот миг мечтал.

Для этого, наверно, Боттичелли

Мадонну доброликую создал.

Для этого молчанья. Для восторга

Мужчин, забывших, что такое дом.

Яснее батальонного парторга

Мадонна рассказала нам о том,

Что милостью покажется раненье,

Что снова нам нырять в огонь атак,

Чтобы младенцам принести спасенье,

Чтоб улыбались женщины вот так.

От глаз Мадонны тёплых и лучисты

С трудом огромным отрывая взор,

Я вновь надел свой танкошлем ребристый,

Промасленный свой рыцарский убор.

Ноябрь 1944 г.

«Когда из танка, смерть перехитрив…»

Когда из танка, смерть перехитрив,

Ты выскочишь чумной за миг до взрыва,

Ну, всё, — решишь, — отныне буду жив

В пехоте, в безопасности счастливой.

И лишь когда опомнишься вполне,

Тебя коснется истина простая:

Пехоте тоже плохо на войне.

Пехоту тоже убивают.

Ноябрь 1944 г.

«Мой товарищ, в смертельной агонии…»

Мой товарищ, в смертельной агонии

Не зови понапрасну друзей.

Дай-ка лучше согрею ладони я

Над дымящейся кровью твоей.

Ты не плачь, не стони, ты не маленький,

Ты не ранен, ты просто убит.

Дай на память сниму с тебя валенки.

Нам ещё наступать предстоит.

Декабрь 1944 г.

«Осколками исхлёстаны осины…»

Осколками исхлёстаны осины.

Снарядами растерзаны снега.

А всё-таки в январской яркой сини

Покрыты позолотой облака.

А всё-таки не баталист, а лирик

В моей душе, и в сердце, и в мозгу.

Я даже в тесном Т-34

Не восторгаться жизнью не могу.

Так хорошо в день ясный и погожий,

Так много тёплой ласки у меня,

Что бархатистой юной женской кожей

Мне кажется шершавая броня.

Чтобы царила доброта на свете,

Чтоб нежности в душе не убывать,

Я еду в бой, запрятав чувства эти,

Безжалостно сжигать и убивать.

И меркнет день.

И нет небесной сини.

И неизвестность в логове врага.

Осколками исхлёстаны осины.

Снарядами растерзаны снега.

Январь 1945 г.

Шесть «юнкерсов» бомбили эшелон

Хозяйственно, спокойно, деловито.

Рожала женщина, глуша старухи стон,

Желавшей вместо внука быть убитой.

Шесть «юнкерсов»… Я к памяти взывал,

Когда мой танк, зверея, проутюжил

Колонну беженцев — костей и мяса вал,

И таял снег в крови дымящих лужах.

Шесть «юнкерсов»?

Мне есть что вспоминать!

Так почему же совесть шевелится

И ноет, и мешает спать,

И не даёт возмездьем насладиться?

Январь 1945 г.

Товарищам «фронтовым» поэтам[1]

Я не писал фронтовые стихи

В тихом армейском штабе.

Кровь и безумство военных стихий,

Танки на снежных ухабах

Ритм диктовали.

Врывались в стихи

Рваных шрапнелей медузы.

Смерть караулила встречи мои

С малоприветливой Музой.

Слышал я строф ненаписанных высь,

Танком утюжа траншею.

Вы же — в обозе толпою плелись

И подшибали трофеи.

Мой гонорар — только слава в полку

И благодарность солдата.

Вам же платил за любую строку

Щедрый главбух Литиздата

Забыл я патетику выспренних слов.

О старой моей гимнастёрке.

Но слышать приглушенный звон орденов

До слёз мне обидно и горько.

Атаки и марши припомнились вновь.

И снова я в танковой роте.

Эмаль орденов — наша щедрая кровь,

Из наших сердец позолота.

Но если обычная выслуга лет

Достойна военной награды,

Низведена ценность награды на нет,

А подвиг — кому это надо?

Ведь граней сверканье и бликов игра

Вы напрочь забытая сага.

Лишь светится скромно кружок серебра

И надпись на нём — «За отвагу».

Приятно мне знать, хоть чрезмерно не горд:

Лишь этой награды единой

Ещё не получит спортсмен за рекорд

И даже генсек — к именинам.

1954 г.

Костёл ощетинился готикой грозной

И тычется тщетно в кровавые тучи.

За тучами там — довоенные звёзды

И может быть где-то Господь всемогущий.

Как страшно костёлу! Как больно и страшно!

О, где же ты, Господи, в огненном своде.

Безбожные звёзды на танковых башнях

Случайно на помощь костёлу приходят.

Как чёрт прокопчённый я вылез из танка,

Ещё очумелый у смерти в объятьях.

Дымились и тлели часовни останки.

Валялось разбитое миной распятье.

На улице насмерть испуганной, узкой

Старушка меня обняла, католичка,

И польского помесь с литовским и русским

Звучала для нас, для солдат, непривычно.

Подарок старушки «жолнежу-спасителю»

В ту пору смешным показался и странным:

Цветной образок Иоанна Крестителя,

В бою чтоб от смерти хранил и от раны.

Не стал просветителем женщины старой,

И молча, не веря лубочному вздору,

В планшет положил я ненужный подарок.

Другому я богу молился в ту пору.

Устав от убийства, мечтая о мире,

Средь пуль улюлюканья, минного свиста

В тот час на планшет своего командира,

Слегка улыбаясь, смотрели танкисты.

И снова бои. И случайно я выжил.

Одни лишь увечья — ожоги и раны.

И был возвеличен. И ростом стал ниже.

Увы, не помог образок Иоанна.

Давно никаких мне кумиров не надо.

О них даже память на ниточках тонких.

Давно понимаю, что я — житель ада.

И вдруг захотелось увидеть иконку.

Потёртый планшет, сослуживец мой старый,

Ты снова раскрыт, как раскрытая рана.

Я всё обыскал, всё напрасно обшарил.

Но нету иконки. Но нет Иоанна.

Ноябрь 1956 г.

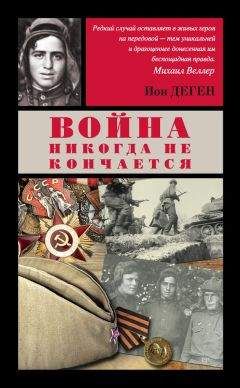

Разговор с моей старой фотографией

Смотришь надменно? Ладно, я выпил.

Мне сладостно головокружение.

Швырнул к чертям победителя вымпел,

Поняв, что сижу в окружении.

Выпил и сбросил обиды тонны.

И легче идти. И не думать — к цели ли.

Эмблемы танков на лейтенантских погонах

Дула мне в душу нацелили.

Думаешь, что ты честнее и смелей,

Если ордена на офицерском кителе?

А знаешь, что значит боль костылей,

Тем более — «врачи-отравители»?

А что ты знаешь о подлецах,

О новом фашистском воинстве,

Которое, прости, не с того конца

Судит о людских достоинствах?

Верный наивный вояка, вольно!

Другие мы. Истина ближе нам.

Прости меня, мальчик, очень больно

Быть без причины обиженным.

Но стыдно признаться: осталось что-то

У меня, у прожжённого, тёртого,

От тебя, лейтенанта, от того, что на фото

Осени сорок четвёртого.

1962 г.

«Я весь набальзамирован войною…»

Я весь набальзамирован войною.

Насквозь пропитан.

Прочно.

Навсегда.

Рубцы и память ночью нудно ноют,

А днём кружу по собственным следам.

И в кабинет начальства — как в атаку

Тревожною ракетой на заре.

И потому так мало мягких знаков

В моём полувоенном словаре.

Всегда придавлен тяжестью двойною:

То, что сейчас,

И прошлая беда.

Я весь набальзамирован войною.

Насквозь пропитан.

Прочно.

Навсегда.

1963 г.

Грунтовые, булыжные — любые,

Примявшие леса и зеленя,

Дороги серо-голубые,

Вы в прошлое уводите меня.

Вы красными прочерчены в планшетах —

Тем самым цветом — крови и огня.

Дороги наших судеб недопетых,

Вы в прошлое уводите меня.

В пыли и дыме, злобою гонимы,

Рвались дороги в Кенигсберг и в Прагу.

Дороги были серо-голубыми,

Как ленточки медали «За отвагу».

1970 г.