Скала-Будда

Здесь море, шиповник, песок раскаленный,

Цветы голубые морского царя[4],

И я — человек, перед ним оголенный,

Сливаюсь с песком. Я желтей янтаря.

Второй человек — это Будда из камня.

Природа швырнула его на скалу —

С ним встреча сегодня случайно дана мне:

Ему поклоняюсь, его я люблю.

Теперь поняла я пристрастье к растеньям:

Он травы велел мне в потоки кидать;

Их жизнь берегу я с языческим рвеньем —

За лишний цветок может он покарать!

Спокойный и серый. Он к морю очами,

А справа и слева огни маяков.

Он их наблюдает густыми ночами,

От скал отстраняя слепых моряков.

Шиповник малиновый, белый ползучий

И плющ — все по скалам стремится к нему…

Твое ли ученье, приказ ли твой лучший

Я в лунную ночь эту точно пойму?

Лукоморье, 1929

Разбросаны в небе лохмотья

Багровые в серых штрихах,

А море в закатной дремоте

Качается в берегах.

На пляже песчаном и нежном

Беседуем с Буддой одни,

Следя, как меняют одежды

Горячие летние дни.

Он тихо спросил о желаньях —

Он каменный, вечно немой.

И с грустью, услышав молчанье,

Задумался надо мной.

Но я прочитала в ответе:

Не думай о них никогда,

Дано больше многих поэту —

Все прочее суета!

Лукоморье, 1932

Четыре Какемоно

Из цикла «Японской кистью»

Весна

Шляпы, шляпы, шляпы — зонтики,

А под ними пары голых ног.

Поле водное на ломтики

Тропки режут вдоль и поперек.

Руки липнут в грязной слякоти —

В них зеленые росточки — рис,

Как надежды, садят шляпы те,

Всю весну качаясь вверх и вниз.

Лето

Вечер. Тихи лягушек дуэты.

Спелся даже с цикадой кузнечик!

И ласкался — заметило это —

С черной бабочкой розовый венчик…

На огонь от моей сигареты

Светлячок налетел по ошибке…

А луна — ты придешь для поэта,

С ним деля одинокость улыбки…

Осень

У щита золотой нимб.

Он червленый. На нем — ворон

И сухая ветка под ним…

В отдаленьи — черные горы.

Кто свой мрачный герб бросил?

Не Вселенная ли? Нет!

Это вид. Это только — Осень —

И луна, пролившая свет.

Зима

Ветром прорвано бумажное оконце:

Чья рука по фолиантам бродит ровно,

А другая зябко жмется над жаровней? —

Тонкая, точеная рука японца…

Вижу чайничек с дымящеюся чашкой,

Ноги скрещенные, пестроту подушки…

Но прихлопнул ветер дырочку, как вьюшку,

И чужая жизнь навек ушла из вашей!

1930

Окутали речные берега

Контрастно, робко и красиво

В цветенье абрикос и слива,

И нежные последние снега.

Как жизнь и смерть. Как свет и тени.

Их встреча — миг! Но жизнь не для нее ль?

И радость в сердце острая, как боль,

В прозрачно-ярко день весенний.

Я расстанусь и с этой страной —

Потому что вся жизнь — расставанье.

Но с тобой, как с последней весной,

Тяжелее, больнее прощанье.

И мечтать, и стрелять, и любить —

Все на том полуострове диком.

Каждой мысли исходная нить

И о маленьком и о великом.

Все меня возвращает сюда

К этой девственно-яркой природе,

И разлука моя навсегда

Будет горшей из многих рапсодий…

Там, где прежде умела мечтать

В буйной чаще лесного вигвама,

Там, где я научилась страдать

По ушедшим — по Родине с Мамой…

Там и юность свою погребла

В жарких соснах и горных потоках,

У костров и у моря сожгла —

И осталась без них одинокой.

1939

О ЧИЛИ — КРАСИВОЙ И УЗКОЙ ЗЕМЛЕ

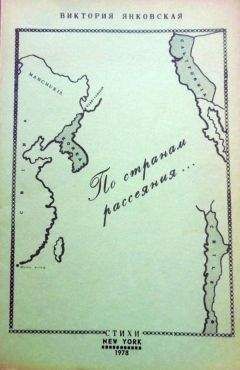

«Снова двинулись в страны рассеянья

Мы от милой чумазой земли»…

Алексей Ачаир

«Не сравнивайте Чили с саблей…»

(Габриэла Мистраль, перевод с испанского)

Не сравнивайте Чили с саблей.

Пора завоеваний миновала.

Теперь: топор, лопата, грабли

И трактор — вместо пули и кинжала.

Все Чили на весло похоже,

Что тянется от Севера до Юга:

Весь Юг — навеки заморожен,

А Север — у Тропического Круга.

Желтым пламенем, как свечи восковые,

В бурой зелени сияют тополя.

А вдали — вершины снеговые:

Вся в контрастах Узкая Земля.

Узкая-преузкая — вдоль моря

Тянется она из края в край:

Счастье — есть. Но выше меры — горе.

В хаотичной смеси — Ад и Рай.

Орошенные сады богатых,

Как оазисы встречаются подчас,

И красавицы, увешанные златом,

С поволокою кастильских глаз.

И беззубые, но завитые девы,

Мишурою прикрывая наготу,

Преисполнены соблазном Евы,

Бдят отчаянно на жизненном посту.

Здесь — неравенство с времен творенья:

Восемь женщин на мужчину одного!

И в восторженном самозабвеньи

Полигамия справляет торжество.

Эмигранты всевозможных наций

Забывают свой родной язык:

Так легко закон ассимиляций

Победил международный лик.

И чего б не сделали законы —

Сотворил Природы мощный глас:

Мавританские укрытые балконы —

И призывный блеск Кастильских глаз…

Путь: Сантьяго — Шангри-Ла, 1954

Жизнь брызгами своими щедро мечет,

А собирать — найдется водоем.

И звук покамест незнакомой речи

Становится милее с каждым днем.

Какой-то неизвестный переулок

В чужом чилийском городе опять

Находит в сердце теплый закоулок,

Себя любить заставит и страдать.

Страдать лишь потому, что все не вечно,

Что носит нас по всей земле теперь,

Но день пока неведомый, конечно,

Придет, чтоб затворить и эту дверь.

В любом отрезке времени найдется

Такое милое, что будет жаль…

Но сердце стерпит… Лишь тогда порвется,

Когда испишется Судьбы скрижаль.

Сантьяго, 1953

Печально оттого, что осень здесь в апреле.

В листе кленовом утопают до колен,

Уснувшие в шуршании аллеи…

А в Кордильерах белоснежный плен.

И то, что горизонт снегами здесь граничит

И веет холодом в закатные часы,

А в полдень — зной… От этого двуличья —

Лишилась жизнь своей простой красы.

Как зябнут хризантемы посреди газонов,

Как будто их ноябрь прижал своей рукой —

И в этой неурядице сезонов

Душа моя утратила покой.

Мне грезится цветенье диких абрикосов,

Багульник видится в пригревах четких скал.

И я совсем больна — больна большим вопросом:

Ужели для меня Восток навек пропал?

Сантьяго, 1954

Два мохнатых шмеля копошатся

Только в цинниях плотно-махровых —

Тяжелы их тела для петуний,

Даже роза качнется от них…

Две колибри-красавицы мчатся

С легким присвистом мало-знакомым:

Невесомые птички-колдуньи —

Чисто южный особенный штрих!

Взмахи крыльев ее, как пропеллер;

Длинный клювик впивается в венчик,

И петуния ей отдается,

Замирая в порыве любви…

Это гномичий крошечный веер —

От невинности он беззастенчив…

С легким присвистом кормится-вьется —

Лишь нектар в ее теплой крови…

Шангри-Ла, 1957

«Собираю опавшие листья…»