Весьма поучительное наблюдение: с того дня, как мы вошли в пустыню, Мохамет Ифран перестал наказывать погонщиков за мелкое воровство и прочие проступки, вместо этого он скрупулезнейшим образом диктовал список их прегрешений писцу, приставленному к каравану, чтобы вести учет товарам. Теперь же, по прибытии в Томбукту, он устроил оглашение списка. Писец выкрикивал имена провинившихся, они один за другим выходили за ограду, и им на ноги надевали кандалы, в каких здесь обычно держат рабов, — не железные, а из дерева и проволоки. Когда вывели всех — получилось человек тридцать или чуть больше — Мохамет Ифран объявил каждому его наказание: столько-то ударов плетью, а в одном случае — отсечение руки. Потом с них сорвали одежду, и пришли очень грозные экзекуторы с кожаными бичами и располосовали им спины посреди площади на глазах у многочисленной публики, состоявшей из негров, мавров и мулатов. Истязуемые заходились криками и воплями, не заботясь о подобающей мужчинам сдержанности, да и какая тут сдержанность, когда у тебя позвоночник ободран до кости. Страшно было смотреть, как падали на землю клочья кожи, как хлестала кровь, словно у свиней на бойне. Когда наказание завершилось, им залепили раны целебными травами, что останавливают кровь, перевязали влажными тряпками и уложили в тени, щедро снабдив водой для утоления жажды. Двое не пережили наказания, остальным на память остались ужасные шрамы. Неудивительно, что у негров не редкость исполосованные белыми рубцами спины — следы суровой кары, ведь в этой стране человек дорого платит за каждый свой проступок.

На следующий день с утра караванщики собрались в загоне, посреди которого был выстроен шалаш из веток и листьев, дабы Мохамет Ифран мог удобно расположиться в тени. Им раздали плату за пересечение пустыни, каковой платой служили соль и медная проволока. Дальше каждый волен был выгодно обменять у негров свою долю на что пожелает. В числе прочих Мохамет Ифран позвал и меня, чтобы вручить мне три мешка соли от имени Мирамамолина, как было оговорено перед нашим отъездом. Исполненный радости и признательности, я велел разделить соль поровну между арбалетчиками и слугами — пусть потратят заработанное на любые удовольствия по своему усмотрению.

Первые два дня мы провели в палатках на своей стороне общего загона, но там вечно сновало туда-сюда множество людей, верблюды ревели без умолку, от запаха навоза, который никто не давал себе труда выносить, перехватывало дыхание. Не было ни нужников, ни даже просто навозной ямы ни для людей, ни для животных. Спалось в этом шуме и смраде неважно. Поэтому вскоре мы надумали отселиться. Подходящее место искали вдоль реки, чтоб не испытывать недостатка в воде, и нашли — такой же загон, длиной в один полет стрелы, окруженный глинобитной стеной, отчасти разрушенной. Заручившись согласием Мохамета Ифрана, мы перенесли туда наши палатки, устроили стойла для своих верблюдов, заложили проломы камнями и кирпичом-сырцом, взятыми из близлежащих покинутых лачуг. Теперь нам стало гораздо удобнее. Затем я распорядился, чтобы солдаты не ходили в город поодиночке, а только группами не менее десяти человек, надеясь таким образом избежать смертей, ножевых ранений и потасовок, ежедневно случавшихся в темных закоулках и прямо на улицах. Ведь вся жизнь здесь кипела вокруг караванов: с нашим приходом окрестные жители валом повалили в город, день ото дня их количество, и без того внушительное, увеличивалось, причем каждого терзал голод. Представьте себе, им ничего не стоило выпустить ближнему кишки ради жалкой горстки соли.

Негритянки приходили тоже, еще чаще негров. Нам объяснили, что женщины из соседних деревень, прослышав о караване, бросаются в Томбукту продавать свое тело. Когда караван уходит, они возвращаются домой к мужьям и детям, изрядно разбогатевшие и довольные, хоть и обремененные грехом прелюбодеяния. Арбалетчики стали приходить ко мне с рассказами, как они спали с негритянками да мулатками и какое от этого получили удовольствие. Из любопытства я решил тоже попробовать, и попробовал, и нашел, что с черной женщиной — все равно как с белой, только у черных женские места куда более темные и горячие и пахнут не тухлой рыбой, как у белых, а лежалой вяленой бараниной. И волосы у них там такие кудрявые, что напоминают скорее комки грязи — сколько они ни мойся, ничего не изменится. (Впрочем, я не имел в виду сказать, что они часто моются.) Поскольку предлагаемый путешественникам выбор огромен, цена за их услуги ничтожна. Малой горсти соли им вполне достаточно, и они убегают счастливые, уверенные к тому же, что покупатель, будучи белым и не сведущим в местных обычаях, остался внакладе. Они спешат скрыться в толпе, боясь, как бы тот не пожалел о своей неслыханной щедрости и не догнал их, чтобы отнять половину соли.

Еще одна удивительная и достойная упоминания вещь: есть всего два или три негритянских лица, и всё. Других не бывает, будто все они братья, вышедшие из одного чрева, — не то что мы, белые, ведь у нас каждый имеет собственную физиономию и двух одинаковых не найдешь, сколько ни ищи. По этой причине негры, стремясь избежать путаницы, обязательно носят какие-нибудь отметины: у одних на лице шрамы, которыми они сами себя награждают в детстве, на манер нашего крещения, у других не хватает пальца или мочки уха, у кого-то следы от избиения камнями, у кого-то рубцы от плетей — словом, признаки один другого краше. Надо, однако, заметить, что у всех у них здоровые, ослепительно-белые зубы. Это, вероятно, оттого, что зубами негры пользуются мало — еды-то у них всего ничего. Еще у них почти не растет борода, ноздри широки сверх меры (благодаря чему они обладают отменным нюхом), а губы толстые, что весьма удобно для поцелуев. У молодых женщин груди полнее и выше, чем у белых, словно рвутся кверху, а у мужчин, как я уже говорил, срамный уд поразительной длины. Последнее, полагаю, из-за того, что он у них всегда на свободе, на воздухе, не стянут-спеленут одеждой, как принято у христиан приличия ради, но главное — они его при каждом удобном случае беззастенчиво пускают в ход. Ведь люди эти примитивны, склонны к разврату и страх Божий им неведом.

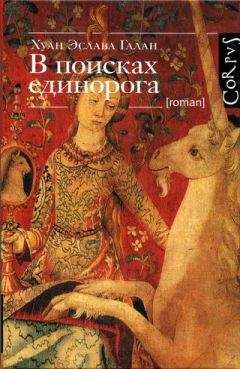

Несколько дней спустя я позвал Паликеса и отправился навестить Мохамета Ифрана, чего раньше избегал, не желая разговорами отвлекать его от неустанных трудов. Я сообщил ему, что, поскольку мои люди отдохнули и набрались сил, мы просим позволения продолжить наш путь туда, где можно отыскать единорога. Мохамет Ифран принял нас чрезвычайно любезно, угостил, по обычаю своей страны, финиками и молоком и ответил, что лучше подождать, пока придут некие жители далекой деревни Карафа — они, дескать, превосходные следопыты и разбираются в населяющих Африку чудищах, кроме того, один из них, особенно шустрый, наверняка согласится послужить нам верой и правдой и проводить в места, где сподручнее всего ловить единорога, если Мохамет Ифран его лично о том попросит. Горячо поблагодарив за совет, я вернулся к своим и устроил совещание. Мои соратники единодушно выразили согласие — разумнее и вправду обождать, как предлагает Мохамет Ифран.