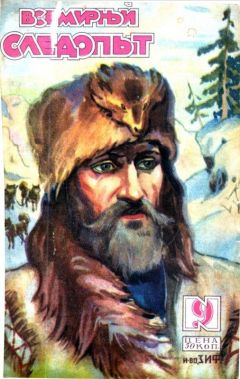

Охотник испуганно оглянулся. Почти над его головой, на каменистом взгорье, стоял, опираясь на фузею, человек в красном казацком чекмене. Лицо его было скрыто под волосяным накомарником.

— Хлопуша!.. — Охотник облегченно вздохнул. — Неужто в крепость? Откуда знаешь?..

— Верно тебе говорю. Команду на завод вызывать, не иначе! А знаю потому, что с вашего завода бреду. При мне гонца в фортецию налаживали.

— На заводе был? Зачем? — Охотник недобро посмотрел на Хлопушу.

— Голова надоела? По плахе заскучал? Или тоже на кол захотел? Как этот? — Охотник кивнул на верстовой столб с трупом колесованного. — Знаешь, кто это? Тоже лазутчик царев, как и ты. На Источенский завод с государевыми письмами к работным и мастеровым людям был послан. А заводской управитель его заарканил да, недолго думая, топором по шее... А ты сам под топор лезешь.

— Ладно, провора, не пугай! — Хлопуша весело тряхнул головою. — Мы и не такое видывали. Князь-генерал Вяземский, кровопийца питерский, еще того лучше делал. Непокорным работным людишкам топором бока обтесывал, а после того кол в рот вколачивал... Ну, ин ладно, хватит разговору. Время-то уж не раннее. Я вашим ребятам, Пашке Жженому да мужичку Сеньке Хвату, встречу назначил у Карпухинской зимовки. Для того и на завод ходил. Пойдем-ка, провора, пора.

Но охотник не тронулся с места.

— Годи, Хлопуша! И чего ты с Жженым связался? И еще это мякинное брюхо — Сеньку к нашему делу пристегнул? Подведут они нас под топор, ненадежные. Говорю тебе — со мной одним знайся. Петька Толоконников не выдаст!

— Ладно, — хмуро ответил Хлопуша. — Толкуй, кто откуль. Шагай знай!

Толоконников молча, обиженно вскинул на плечо ружье и полез в гору, вслед за Хлопушей. Тотчас от дороги началось сечище, вырубка, где роняли лес на уголь для домны. Здесь Хлопуша остановился и посмотрел вниз. На берегу заводского пруда раскинулся Белореченский поселок, его избы, потемневшие, исхлестанные дождями, корявые, подслеповатые, вбитые в землю. На дальнем берегу пруда поднимался к небу ленивый голубой дымок — рыбаки варили уху. Все мирно, тихо, ничто не предсказывало близкую небывалую грозу.

А левее пруда, в ближней горной пади, был виден рудный прииск. Всюду безобразные свалки пустой породы, все вокруг изрыто ямами, закопушками, шурфами. Бегали тачки-колымажки, скрипели, отчаянно визжали их колеса.

— Собаками зовут колымажки эти, — сказал Петька. — Эк визжат!

— И жизнь собачья, — угрюмо откликнулся Хлопуша. — И люди по-собачьи визжат да скулят. Одначе, пойдем дале!

За сечищем начиналась глухая тайга. Лиственницы, тополя, березы стояли золотые, черемуха, клен, шиповник расписали тайгу алыми, черно-багровыми, оранжевыми красками, и только ветвистые кедры и стройные сосны стояли такие же строго зеленые, как и летом. В недра тайги уходила извилистая тропа, заросшая травой по пояс, а где и до плеч, мокрой от непросохшей росы. Красный чекмень Хлопуши и бекеша Толоконникова, намокнув, потемнели.

Петьке Толоконникову бросилось в глаза, с какой ловкостью Хлопуша отводил ветки, нависшие над тропой, с какой легкостью и уверенной твердостью ставил он свои ноги, обутые в коты из сыромятин, на корневища и обломки скал.

«Э, да ты лазун!» — подумал Петька и спросил:

— А что, Хлопуша, вижу я, не впервой ты в наших краях? Ловко ходишь!

Хлопуша, не останавливаясь, кинул через плечо:

— Сметливый ты, провора. Верно! Три раза я через ваш Камень лазил. Стежка знакомая! А через Урал-батюшку баско ходить. В каждой деревне или на заводе, на полке у кутного окна, хлеба краюху и кринку молока оставляют. Жалеют нашего брата, беглого. Я, провора, всю Расею наскрозь прошел. И тайными горными тропами ходил, и степную сакму топтал, и бурлацким бечевником с лямкой шагал. На барщине у помещика спину гнул, в солдатчине капральскую палку испытал, на горных заводах хребет ломал и соль рубил в Илецкой защите. Ох, солона та каторжная соль!

— Ты и с каторги бегал?

— Три раза!

— Гляди ты! — не сдержал восхищения Петька. — Неужто три раза? Ну и голова!

— А Ренбургскую крепость считаешь?

— Тоже убежал?

— Нет, сами выпустили. Не шуткую, правду говорю — сами выпустили. Как батюшка наш, пресветлый царь, под Ренбург подступил, я в тюрьме сидел на цепи, что пес. Губернатор тамошний, немец длинноногий[3], сам меня освободил и к царю послал, чтоб убил я его. А я пришел к царю, во всем ему признался. И спрашивает меня его величество: «Хочешь на волю идти или мне служить останешься?» — «Желаю, — говорю, — вашему пресветлому величеству служить». — «А деньги, — спрашивает, — у тебя есть?» — «Четыре алтына!» — говорю. — «Выдать, — приказал он, — семь рублев и кафтан новый, красный».

Хлопуша тряхнул полой кафтана:

— Вот этот самый!.. А через неделю опять к себе призвал и наказал в Урал ехать, указ его объявить, пушки лить, также призывать охочих работных людей в его армию. Тут он меня полковником пожаловал.

— Выходит, значит, околпачил ты немца, — засмеялся Толоконников. — Ну, а к нам ты откуда пришел?

— По реке Сакмаре ходил. На Бугульминской и Стерлитамацкой пристанях был. А оттуда на Камень перекинулся. Авзян-Петровский, Катавский, Симский да Юрезанский заводы поднимал. А теперь вот к вам забрел.

— Все по государеву делу.

— По его! Везде мужиков и заводчину поднимаю, чтобы дворян, помещиков и заводчиков смертным боем бить. То поиск мой, провора! Хожу, ищу, высматриваю, чем нашему батюшке услужить можно. Стой, никак пришли?

Невдалеке зачернела чемья, шалаш из корья, луба и елового лапника: не то стан охотника-соболятника, не то временное жилье горщика-искателя подземных кладов. Хлопуша знакомо раскрыл низенькую дверцу, скрылся в чемье и вынес оттуда берестяный туес с квасом, большую точеную из липы чашку и новенькую кленовую ложку. «Вот ты где скрываешься!» — догадался Петька.

— Давай-ка вот сюда, под дубок заляжем. Место караулистое, округ видно будет, — предложил Хлопуша.

Улеглись удобно между корнями большого дуба, Хлопуша поднял накомарник и налил чашку квасу. С каменным треском сокрушал на колене огромные ржаные сухари. Звонко хрустел ими на зубах. Запивал щедро квасом. Ядреный квас бросался в нос, бодрил. Хлопуша повеселел, покрикивал на Петьку:

— Чего лениво жуешь, гостек? Пряника захотел?..

Петька отбросил решительно в кусты недоеденный сухарь и подполз ближе к Хлопуше.

— Слышь, Хлопуша, давно я у тебя что-то спросить хочу. Да боюсь...

— А ты не робей, провора. — Хлопуша засмеялся. — Я ведь ничего, не сердит, если не пьян.

Поглаживая смущенно ствол ружья и смотря в сторону, в кусты, Петька заговорил: