препятствиями, это было что-то совершенно невообразимое.

– Ты можешь спуститься и жить ниже, – напомнил Крым. – Места там полно. Но если согласишься – будешь настоящим севастополистом. В нашем мире севастополисты остаются только как легенды. Мы никогда не узнаем, что с тобой станет, и ты никогда не сможешь вернуться. Поднимаясь выше, ты начнешь другую жизнь, и хотя тебе не станут стирать память об этой – по крайней мере, пока ты не выйдешь из лифта, – она тебе вряд ли понадобится.

– Умеешь ты мотивировать, – вставил я. – С самого первого уровня.

Крым сделал вид, что не услышал моего замечания.

– Но ты должен помнить: там, наверху, есть время. Ты его чувствуешь, и у тебя не должно быть с ним проблем. Но жизнь, когда ты ощущаешь время и оно не дает о себе забыть, расслабиться, – эта жизнь совершенно другая. Ты должен быть готов к нему.

– А какое оно – время? – наивно спросил я.

– Я мало знаю о времени. Но достоверно известно одно: оно бывает двух видов – мирное и военное.

– Севастополь – город-мир, – ответил я. – У нас никогда не бывало военного. Какое оно, что это?

Крым пожал плечами и ответил, будто слегка виновато:

– Ты понимаешь, я никогда там не был. Ведь я нужен здесь. Если хочешь узнать еще что-то о них – есть только один способ.

– Что я почувствую? – Мне вспомнилось, что поездка на социальном лифте – занятие не из приятных; но социальные лифты перемещались хотя бы внутри Башни.

– Не знаю. – Крым развел руками. – С тобой может случиться все что угодно. Но там, куда ты попадешь, будет уже другой мир. Там все уровни и этажи сольются в один. Все, больше я не скажу ничего, – засуетился он. – Никто из побывавших там не возвращался и не рассказывал, что там, – это невозможно.

– А если я там расскажу о тебе? О Башне, лампе? О закрытом городе внизу и моих приключениях?

– О полой земле, то есть? – усмехнулся Крым, и по его лицу я понял: он не очень-то верит в успех такого рассказа. – Попробуй, конечно. Ты знаешь, я не уверен, но думаю, главное – найти подходящее время. Ведь оно так или иначе находится для всего: так почему бы не урвать немного для разговоров о полой земле?

– А какое оно сейчас – военное, мирное? В какое я попаду?

– Каким решат его сделать боги. – Крым задумчиво оглядел ламповое поле. – Но мне кажется, теперь им достаточно тепло.

– Тогда и я не замерзну, – уверенно ответил я и удивился своим словам. Я понял, что совсем не размышляю над решением, отправляться в лифт или нет, а обсуждаю его как свершившийся факт. Кажется, Крым был доволен: он смотрел на меня одобрительно, и его лицо выражало счастье.

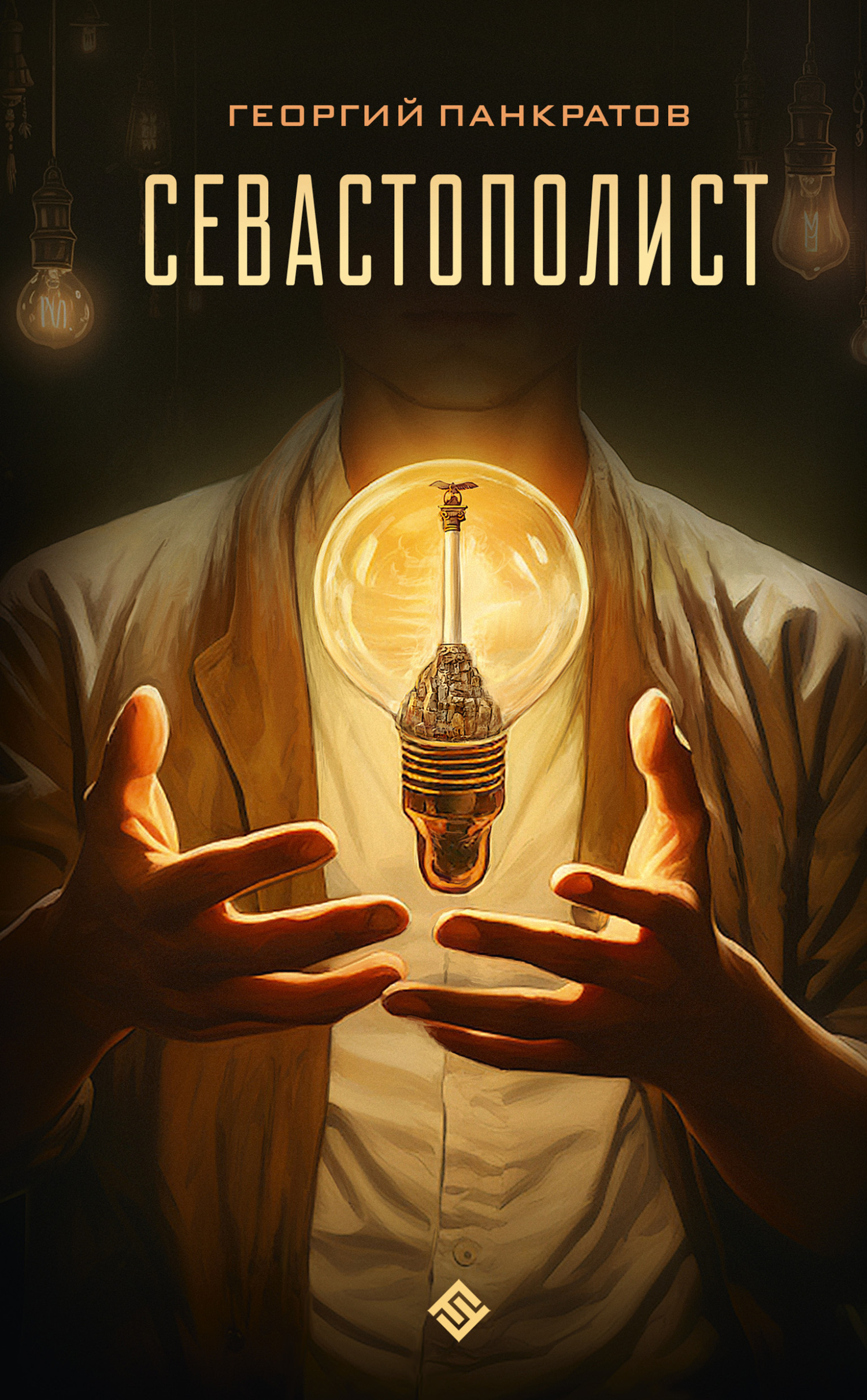

Когда я зажег лампу, все поначалу происходило точно как во сне: в ее стеклянных стенках проснулось море, вытекло из узкого столба в широкую поверхность лампы, забилось о края, а над ним проснулось маленькое солнце, заблестев в переливах волн, и я рассмеялся, почувствовав счастье и удовольствие от этой красоты, восхищение ею. И мне даже показалось, что действительно слышу чаек – и тогда я вдруг вспомнил о Фе.

– Ты была бы рада, любовь моя, – тихо сказал я, глядя, как свет Теплого лампового поля поглощает мою лампу, как вливается ее робкое сияние в общий единый поток, бесконечно стремящийся вверх – туда, где боги. – Ты гордилась бы мной.

Лифт оказался тесным и маленьким – совсем не как социальные, а скорее как тот, на котором меня доставляли в Полпоз двое странных людей в форме. Здесь не было конструкций, в которых нужно сидеть или лежать, не было и креплений; человек, идущий к богам, не должен быть привязан, решил я. И это было хорошо.

Не было и лишних декораций: все стены были обиты мягким розовым пузырящимся материалом, который пересекали крест-накрест золотистые металлические накладки, образуя вздувающиеся ромбы.

«Шумоизоляция, – подумал я. – А может, и чтобы не бился о стену в дороге. Да мало ли для чего!»

Это не имело значения.

Я не был героем. Севастополист не герой, объяснил мне Кучерявый на прощание, севастополист – тот, кто сделал, что был должен и как сумел, а главное – который захотел суметь и сделать. Вот вся моя история – в этих нескольких словах. Все то же самое происходит с каждым и называется просто: жизнь. Крым развернулся, не дождавшись, пока закроются двери, и пошел по своим делам.

Оставшись в лифте, я заволновался: все тело сильно трясло, хотелось зажмуриться и ничего не видеть. Но никаких впечатлений поездка не принесла – разве что заложило уши. И едва открылись двери, я подумал, что забыл разомкнуть глаза. Но все оказалось точно наоборот: просто то, на что они могли бы посмотреть, никак не появлялось.

За дверями стояла стеной абсолютная, непроходимая чернота. И еще было жарко. Очень жарко.

Настанет момент, когда я запишу всю эту историю целиком. Я еду в почти развалившейся, неудобной и некрасивой машине примерно на пятнадцать человек по неведомым мне местам, которые вижу впервые. Моя жизнь только начинается, а что же делать еще, если жизнь начинается, а тебе еще ехать и ехать в раскаленной душной коробке, которая так не похожа на мою желтую принцессу, что прорывала линию возврата и мчалась в город? Только одно – смотреть в окошко да говорить со случайными соседями, рассказывать о былом.

Прав был этот Кучерявый – позже я расскажу и о нем, – наверное, для разговоров о полой земле нужно другое, особое время. Мои случайные попутчики недоверчиво косились на меня и переглядывались друг с другом. Пока наконец один из них – тот, что сидел сзади, – не положил мне руку на плечо и не сказал, как будто примиряюще:

– Написать тебе все это надо. Не поленись, напиши.

Написать? Конечно же можно, но только потом, когда все уляжется, когда я пойму, что к чему, когда освоюсь здесь. А пока я провел здесь всего лишь полдня – да, я узнал здесь новое слово. Его говорил мне Крым – так звали Кучерявого, – но, признаюсь, я мало тогда понимал, что оно означает: день. И надо сказать, это прекрасное слово! Если вам неизвестно, что это, представьте себе солнце, представьте все самое лучшее, что знаете, самое радостное и прекрасное. Это и будет он – день, день! Вслушайтесь в это слово, как поет оно всеми птичьими голосами, как играет красками,