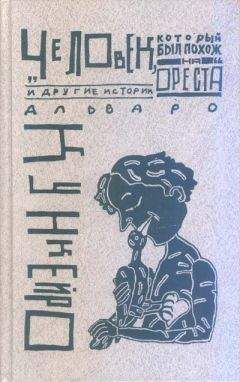

Альваро Кункейро

Из книги «Разные люди»

Вчера зашел я в одну харчевню и увидел на стенах дюжину эстампов, отпечатанных в 1899 году в Берлине и рассказывавших историю дона Эрнана Кортеса[1],как он завоевал Мексику и как покорил сердце «толмачихи» Марины. И тут мне вспомнился Сомоза. Этот Сомоза был родом из Лейвы. Лейва — селение в Терра-де-Миранда, на плоскогорье, — вокруг каштановые роши, и я никогда не видел другого селения, где было бы столько источников; воинскую повинность Сомоза отбывал в Отумбском полку[2] и с тех пор питал нежные чувства к сеньору маркизу дель Оахака и интерес к его мексиканским похождениям, знал все про Горестную Ночь[3] и в Луго купил дюжину точно таких же эстампов, как те, которые я обнаружил в таверне; свои эстампы Сомоза повесил у себя дома на лестнице и в столовой. В детстве я побывал в Лейве на празднике Святого Варфоломея, и Сомоза, который уже в ту пору хромал, оттого что его укусила нутрия во время купания, читал мне подписи под каждым эстампом; подписи были на двух языках, и он дивился, когда я читал вслух французскую.

— Погляди, какие ножки полненькие!

И показывал на Маринины ноги, белые и круглые. Марина смотрела в зеркало, которое подарил ей сеньор военачальник.

Сомоза был стряпчим-любителем, ходатаем по делам и сутягой. Съездил как-то раз в Баньос-де-Молгас и привез оттуда странного пса: спинка рыжая с черными пятнами, брюшко белое, а мочился, стоя на задних лапах. Печальный был пес и молчаливый, ел яблоки-опадыши, а как услышит жужжание пчел, сразу давай их гонять, словно куропаток.

— Никчемный пес! — сказал Сомозе мой двоюродный брат из Тразмонтеса.

— А законнику только такой и требуется! — отозвался Сомоза.

И тут рассказал он моему двоюродному, что такого умного пса еще ни разу в жизни не встречал, за него адвокат из Луго, такой, как Пеле Бенито, или из Мадрида, такой, как Сото Регера, любые деньги отвалил бы!

— Этот пес облаивает только тех, кто представляет враждующую сторону!

Если Сомоза занимался тяжбой кого-нибудь из соседей и к нему приходили за советом, то лай означал, что посетитель затаил худое и запутает дело. Пес давал знать, чьи свидетельские показания окажутся благоприятными, а чьи — ложными или зловредными. Ни разу не ошибся. Когда пес стал хворать и ослеп, Сомоза понес его в Луго к окулисту Казалье. Нес он пса в корзине, тщательно укутав в покрывало, из тех, что ткутся в Саморе. На площади Сан-Доминго пес в корзине поднял лай. Сомоза остановился и огляделся — оказывается, к улице Сан-Маркос направлялся инспектор вод из Кресенте, он в свое время наложил на Сомозу штраф.

Да, забыл сказать: звали пса Монтесума[4].

С Понтесом из Мейрадо я познакомился много лет назад. Он тогда был уже пожилым человеком. С семнадцати лет курил трубку и носил шляпу. Долговязый, тощий, смуглолицый, вечно простуженный, он кутал в шарф с красно-зеленой бахромой свою длинную шею с большим волосатым торчащим кадыком, неустанно двигавшимся. Когда курил, выпускал дам изо рта и из ноздрей; а еще, по-моему, из ушей и из глаз. Шляпу, красовавшуюся у него на макушке, обволакивало густое облако дыма. А хриплый его голос раздавался словно из пещеры, когда он рассуждал об антиподах, в существование каковых не верил. Самый убедительный довод был у него вот какой: если житель Севера ляжет и покатится в южном направлении, а житель юга — наоборот, в северном, то в какой-то миг ступни их непременно столкнутся. Но слыханное ли дело, чтобы кто-то покатился по склону вверх? Те, кто рассуждают об антиподах, рассуждают так, словно Земля совершенно плоская, а земля круглая. В цирюльнях довод этот воспринимался как очень веский.

Понтес уверял, что в Буэнос-Айресе он слушал лекции одного немца о внутриземном магните грушевидной формы, и, если про магнит все правда, тогда действительно возможно существование антиподов. По утверждению немца, магнит этот образовался не сразу и, покуда он не уплотнился в должной степени, Земля, летая вокруг Солнца, роняла разные разности, которые находились снизу и которые теперь можно найти на других планетах — например, черешневое деревце на Луне или овечье стадо на Марсе.

Звался Понтес Мануэлом и в Галисию вернулся — за наследством — из Аргентины; и вот, когда он заболел гриппом и лежал в постели, вспомнилась ему девушка, за которой он ухаживал в Мар-дель-Плата, а была она итальянкой. Вирна по имени, Филосси по фамилии; и Мануэл Понтес послал доверенность своему брату Адолфо, чтобы тот заключил с нею брак от его лица, но девушка понравилась самому Адолфо, он выбросил доверенность в мусорный ящик и женился на калабрийке от собственного лица. Понтес так и не оправился от удара, хотя Адолфо исчез и Мануэлу не пришлось отдавать брату его наследную долю. Мануэл Понтес рассказывал мне эту историю в одной таверне в Луго, а сам в это время ел куропатку. Держал ее аккуратненько за шейку и за лапки и вздыхал:

— До чего была красива она, изменница, красивей не сыщешь!

И чуточку поколебавшись, вонзал в птичью грудку длинные зубы лопаточкой.

Так никогда и не узналось, повторяю, что сталось с Адолфо и с Вирной. Я сказал Понтесу в шутку, что, может, внутриземной магнит сместился, они свалились с Земли и теперь разгуливают по Луне.

— Как до Луны добраться, кроме меня, никто не знает.

И, сунув руку под самарру, он доставал белый платок, расшитый голубыми цветочками, подарок Вирны. Проводил им по глазам и по носу. По носу, чтобы вспомнить точнее аромат утраченной возлюбленной, а по глазам, чтобы утереть крупные и горькие слезы.

Когда я прочел у леди Огасты Грегори о Золотом Плаще, предание о котором в гаэльской[5] мифологии связано с преданием о Яшмовой Драгоценности, я уже знал о существовании такого плаща от моего друга Пенедо Алдуше, Педро Анидо Гарсиа. Ему, так же как и лодочнику Фелипе де Амансиа, в молодости ходившему на разных судах по Миньо, я многим обязан. Они были моими наставниками в искусстве повествования, и, если я немногого достиг, сам и виноват, а никак не они. Пенедо знал все истории Мейры, от истории про карликов в аббатстве Санта-Мария-а-Реал до истории таинственных кузнецов из Пе-де-Серра, не говоря уж о болотных кладах. Пенедо знал, что знаменитый золотой плащ несколько веков хранился в Мейре и хоть исчез таинственным образом, но все же остался где-то в наших местах. Висит себе в каком-то тайном шкафу — может, подземном, может, замурованном, а то еще бывают летучие шкафы, о них тоже надобно помнить. Пенедо даже сподобился узреть золотой плащ. Раз как-то лег спать и во сне почувствовал, что чешет ему спину один из карликов аббата из Мейры. Пенедо столько размышлял о придворных карликах бернардинского прелата, что они были всегда готовы со всей точностью и услужливостью явиться в ночных его видениях. Карлик чесал ему спину обеими руками, большими пальцами: ибо этикет почесывания требует, чтобы производилось оно именно так, а не всей пятерней. Снилось, стало быть, Пенедо, что карлик почесывает ему спину, и вот, в самый приятный момент, он вдруг взял и остановился и упал на колени.

— И тут, — рассказывал мне Пенедо, — я проснулся. Карлик стоял в изножье моей постели. Величиною с песика, ну, душа-то не песья, штаны зеленые, а глазки черные. Я и говорю, почеши, мол, еще, мне спать охота, но он не мог, как раз потому, что я уже не спал. Когда рассказал я про это сеньору священнику из Вилареса, тот сказал, что я не разобрался толком, что карлик, верно, был бесплотным видением… Ладно, карлик мне спину не чешет, и я не сплю. И вот тут-то в окне появился золотой плащ. Был он круглый, как полная луна, весь золотился, блестел и развевался от ветра. И пахло от него ладаном. Карлик стал на колени и знаком велел мне сделать то же самое. Плащ влетел в комнату, долетел до самого потолка и вдруг опустился мне на плечи. Не очень-то ловко сел, вот я и поднял руки, хотел поправить, и тут плащ улетел…

— И следов не оставил?

Пенедо сунул руку в жилетный карман и достал книжечку папиросной бумаги «Король Пик». Бумаги там не было. Когда он открыл книжечку, я увидел желтые нити.

— Когда плащ улетал, я схватился за бахрому, и в руке у меня остались эти нитки. В Луго один ювелир сказал мне, золотые они, той же пробы, что старинные унции.

В Ирландии некоторые полагают, что золотой плащ принадлежал святому Патрику и он оставил плащ на земле до той поры, покуда в Судный день не воскреснет на своем любимом острове. Другие, напротив, утверждают, что плащ принадлежал королю Нуге, тот надевал плащ, когда дождь, бывало, зарядит на несколько недель. Тогда тучи, решив, что вышло солнце, да еще во гневе, удирали в сторону моря, и над Эрином, над зелеными его холмами, разливался солнечный свет… Я с почтением взирал на Пенедо, на единственного смертного наших дней, кому довелось принять на плечи золотой плащ, принадлежавший святым угодникам и загадочным аббатам былых времен. Мы с ним блаженствовали в Пасьосе, на мосту, глядели на реку, на зеленые ее воды, под прозрачною толщей которых набирал вес на приволье здоровенный сом.