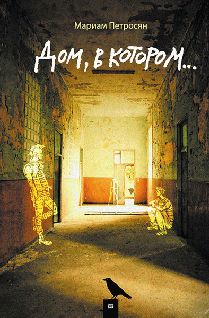

Мариам Петросян

ДОМ, В КОТОРОМ…

(Книга вторая)

МИМОЛЕТНЫЙ ВЗГЛЯД НА ГРАФФИТИ

«… вы дому не нужны — чего ради вы так низко опускаетесь и нуждаетесь в нем — уходите — уезжайте далеко-далеко от дома»

Б. Дилан. «Тарантул».

Пер. М. Немцов.

Он поднялся по лестнице и вошел в коридор, зная, что никого не встретит. Столовая гудела голосами, тихими, как жужжание пчелиного роя в дупле. Жужжит в дупле, а ты — снаружи и еще не понял, что это за звук там, в дереве, и что за точки мелькают вокруг… а когда понял, уже бежишь… Он шел медленно — сумка оттягивала плечо. Классы были открыты, как будто отдыхали, проветривали себя. Двери классов и спален иногда распахивались внезапно, так что можно было получить синяк на лоб. Он давно привык ходить подальше, у той стороны, где когда-то были окна, и теперь ноги привычно несли его по этому безопасному маршруту. От этой мысли стало смешно.

Пятнадцать лет. Имея под ногами землю, а не паркет, за это время можно протоптать тропу. Широкую, заметную тропу. Свою собственную. Как у оленя. Или…

Когда-то на этой стороне были окна. Никому и в голову не пришло бы их замуровывать, если бы не надписи. На стеклах не оставалось просветов. Они покрывали их письменами и уродливыми рисунками сверху донизу, а как только стекла отмывали, все начиналось сначала. Ни дня эти окна не выглядели по-божески. Такое творилось только в этом коридоре. Наконец, после очередной замены стекол (он всякий раз надеялись, что в них проснется совесть, но этого так и не произошло) они перестали утруждать себя надписями. Ральф это хорошо помнил. Просто закрасили новенькие, сверкающие стекла черной краской, непонятно откуда добытой после конфискации каждого захудалого тюбика. Он помнил, что с ним произошло утром, когда он увидел безобразные черные прямоугольники в рамах. Он почувствовал ужас. Тогда Ральф впервые осознал, чем были для них эти окна, с которыми они так варварски боролись. И на общем собрании проголосовал, чтобы их замуровали.

Это не было детской шалостью, как могло показаться вначале. Хотя уже тогда можно было кое о чем догадаться — ведь ни в спальнях, ни в классах таких проблем не возникало. Только увидев черные стекла, они поняли, до какой степени подопечные их боятся, как ненавидят их — эти окна в наружность.

Теперь он шел по той самой стороне, где окон больше не было. Коридор из-за этого стал слишком темным. Но вряд ли кто-то, кроме Ральфа, помнил, каким он был раньше. После истории с окнами, он многое понял. Тогда он был молод и ему захотелось поделиться с кем-то своими опасениями. С кем-нибудь старше и опытнее. Теперь бы ему такое и в голову не пришло. Тот раз стал единственным — первым и последним. Больше он ни с кем не заговаривал о своих чувствах.

Сторону, выходившую на улицу, замуровали. Другая, смотревшая во двор, никого не беспокоила, хотя двор открывал наружность не хуже улицы. Значит, они приняли и включили в свой мир и двор, и все, что было видно со двора. Обносить двор бетонным забором не потребовалось — забором послужили дома. А вот с другой стороны их не было. «Они пытаются вычеркнуть все». Эти слова он произнес очень давно. «Все, кроме себя и своей территории. Они не желают знать ничего, кроме Дома. Это опасно». Лось рассмеялся и ответил, что это преувеличение. «Они прекрасно знают, что такое наружность, и как она выглядит. Каждое лето они выезжают в санатории. С удовольствием смотрят фильмы».

Он понял, что не сможет объяснить никогда. Опасность была не в незнании. Она была в самом этом придуманном ими слове — «наружность». Как будто Дом — это Дом, а наружность — нечто совсем иное. Никто этого так и не понял. Ральф один испугался, очутившись в ловушке, потеряв возможность видеть то, чего не желали видеть они. Даже Лось ничего не понял. Бедные дети, судьба сурово с ними обошлась… Его ничему не научил тот выпуск мучителей оконных стекол, хотя Дом перед их уходом пропитался влажным ужасом, и Ральф задыхался в его испарениях (еще тогда ему хотелось сбежать). Но он надеялся, что как только тех не станет, все изменится. Что с другими все будет иначе. И какое-то время, совсем недолго, так и было — следующие были еще слишком малы, чтобы всерьез бороться с реальностью. Но они быстро научились, в чем-то даже превзойдя своих предшественников. Ральф считал, что им дается слишком много воли, на что ему неизменно отвечали: «Больные дети!» От этих слов его передергивало не меньше, чем «больных детей». Ему оставалось ждать и наблюдать.

Пока они не достигли того возраста, когда полагалось уходить. Те, что были до них, попробовали остановить время по-своему: пять самоубийств, семь попыток. Эти поступили хуже. Уходя, они утянули за собой, как в воронку, все, что их окружало — в этот водоворот затянуло и Лося, считавшего их безобидными детьми. Быть может, он все-таки что-то понял, когда было уже слишком поздно.

Ральфу всегда хотелось знать, о чем Лось думал в те последние минуты. Если ему хватило времени подумать. Они смахнули его на бегу, как приставшую песчинку. Даже не заметили, что убили. Ничто не имело значения, когда наступил конец света. Никто не сумел бы остановить их или чем-то помочь; пересилить ужас, который они испытывали перед наружностью, было невозможно.

Если бы он остался жив после той ночи, то понял бы, что понимаю я. Для них не существует мира, куда их выбрасывают, когда им исполняется восемнадцать. Уходя, они уничтожают его и для других.

Тот выпуск оставил после себя кровавую дыру, ужаснувшую даже тех, кто не имел отношения к Дому. Руководство сменили, в Доме не осталось никого из прежних учителей, и ни одного воспитателя, кроме Ральфа. Он остался. Знакомство с новым директором, далеким от гуманизма, сыграло при этом решающую роль. Остальные — те, что еще не разбежались после июньских событий — поспешили уйти после встречи с директором. Но Ральф верил, что на этот раз все будет по-другому, что, когда придет время, он сумеет что-то изменить. У него было понимание ситуации и больше возможностей, чем когда-либо. Он стал единственным взрослым старожилом Дома, к его мнению прислушивались и никто слишком мягкосердечный не смел ему мешать.

Ральф следил за ними с самого начала. Видел, как они менялись. Замечал перемены даже раньше, чем они наступали. Он взял на себя третью и четвертую — самых странных и опасных — хотя так думать о них тогда было просто смешно. Долгое время ничего не происходило. Но однажды случилось то, чего он опасался: что-то стронулось с места в их комнатах, чем-то они стали отличаться от других. И комнаты, и их обитатели. Посторонний бы ничего не заметил. Такое нужно было чувствовать кожей или вдыхать с воздухом. Нередко он неделями не мог войти к ним по-настоящему — войти в то место, которое они создали сами, изменив реальность. Со временем у него получалось все лучше, а может, это они становились сильнее. Вскоре он, к своему ужасу, обнаружил, что в зону их невидимого мира начали проникать и другие люди. Что могло означать только одно. Их Дом существовал на самом деле. Или почти существовал.

Тогда он сбежал. Сбежал, уже понимая, что вернется досмотреть до конца, узнать, чем все закончится. Чем все это кончится у них? Теперь Ральф сознавал: что бы ни случилось, он ничему не сможет помешать. Ему просто нужно было знать. Потому что пока он учился у тех, прежних, эти тоже учились, и учились намного быстрее. Им не потребовалось бы закрашивать стекла. Им достаточно было бы убедить себя, что окон не существует. И окна, вполне возможно, перестали бы существовать.

На Перекрестке блестело боками расчехленное пианино. Ральф наступил на ленту, красной змейкой свернувшуюся под ногами. Теперь он шел по центру коридора — все еще его тропа… Со стены навстречу прыгнула буква «Р». Как подпись, как знак его присутствия. Он замер. Его звали вовсе не Ральфом. С первой минуты он возненавидел эту кличку-имя. Именно за то, что она была именем. Он бы предпочел называтся Барбосом или Мимозой — чем угодно, лишь бы это звучало прозвищем. Может именно поэтому, именно благодаря ненависти к «Ральфу», он так им им остался. Назвавшие его так успели уйти, ушли и те, кто был тогда малышней, подросли те, кого вообще при этом не было — а он так и остался Ральфом. Или просто Р Первым — заглавной буквой с номером. На стенах писали только так и между собой чаще употребляли этот вариант, уродуя ненавистную кличку еще более ненавистным сокращением. Ему казалось, что это какое-то рычание, которое иногда оно прыгает со стен ему в лицо. Оскалив зубы. На единственной ноге.

Ральф остановился перед дверью без номера со стеклянным окошком. Здесь его поприветствовало еще одно «Р» — мылом на стекле. Он захлопнул дверь и избавился от лицезрения собственной клички до следующего выхода в коридор. Тут был его кабинет и одновренно спальня. Он был единственным из воспитателей, кто ночевал на втором этаже. Акула считал это огромной жертвой, и Ральф его не разубеждал. Достаточно было напомнить: «Я нахожусь на круглосуточном дежурстве», — и все его желания тут же исполнялись. Прочие воспитатели смотрели на него как на извращенца.