Горькие думы, от которых сжималось сердце баронессы, отравили радость встречи с сыном. Людям положительным, умеющим считать чужие расходы и доходы, быть может, покажется странным, что семья из шести человек жила на годовой доход в три тысячи франков, а между тем сын носил бархатный сюртук, у матери было платье из бархата. Но у Фанни о'Брайен были в Лондоне богатые тетки и прочие родственники, которые время от времени, вместе с весточкой о себе, посылали ей в Бретань дорогие подарки. Сестры ее, вышедшие замуж за состоятельных людей, живо интересовались судьбой Каллиста и подыскивали ему богатую невесту, так как знали, что он столь же прекрасен и благороден, как прекрасна и благородна его мать, их любимица, их изгнанница Фанни.

— Нынче ты еще позже вернулся из Туша, чем вчера, — произнесла наконец баронесса взволнованным голосом.

— Да, маменька, — ответил он.

Этот сухой и краткий ответ омрачил белоснежное чело баронессы, но она сочла благоразумным отложить объяснение до утра. Когда мать испытывает беспокойство, подобное тому, какое охватило в эти минуты баронессу, она дрожит в присутствии сына, она инстинктивно чувствует, что лишается своего детища, что его уводит от нее сила любви, но в то же время она испытывает и радость при мысли, что сын ее счастлив: в сердце матери идет в такие минуты борьба. И хотя из этих испытаний сын выходит мужчиной, взрослеет, мужает, любящей матери всегда тяжело это первое отречение от своей власти: ей во сто крат милее ее дитя слабым и беззащитным. Быть может, именно поэтому матери особенно нежно любят болезненных, незадачливых, некрасивых детей.

— Ты устал, мой мальчик, иди ложись, — произнесла баронесса, с трудом сдерживая слезы.

Когда мать не может уследить за поступками сына, ей кажется, что все погибло, особенно если она обожает свое дитя и горячо любима им. Возможно, всякая другая мать была бы взволнована не меньше, чем баронесса. Двадцать лет безропотных лишений могли пойти прахом. Ее сын, ее дорогой Каллист, это совершенство в образе человека, это чудо разумного, благородного и религиозного воспитания, стоял на краю пропасти, счастье всей ее жизни могла разрушить рука женщины.

На следующий день Каллист спал до полудня, так как баронесса запретила его будить; Мариотта подала завтрак своему любимчику в постель. Строго, как в монастыре, установленные часы завтраков и обедов нарушались только в угоду избалованному Каллисту. Всякий раз, когда требовалось выманить у девицы дю Геник связку ключей, чтобы добыть еды в неурочный час, приходилось вступать с суровой домоправительницей в долгие объяснения, но можно было без труда добиться успеха, сославшись на желание Каллиста. Около часа дня барон, его супруга и девица дю Геник собрались в зале, где они всегда проводили время до обеда, который подавали ровно в три. Баронесса снова взялась за «Котидьен» и начала читать вслух, так как перед обедом старик чувствовал себя несколько бодрее. Когда Фанни уже заканчивала чтение, наверху послышались шаги, она выронила газету и произнесла:

— Каллист, очевидно, сегодня опять обедает у де Туш. Слышите, он одевается!

— Ну и пусть идет, молодому человеку надо развлекаться, — возразила Зефирина и, нащупав свой серебряный свисток, свистнула один раз.

Появилась Мариотта и стала в дверях, ведущих в залу и задрапированных такой же шелковой тканью, как и окна.

— Звали меня, барышня? — спросила она.

— Кавалер не обедает сегодня дома, рыбы не готовить.

— Ведь мы этого наверное еще не знаем, — ответила прекрасная ирландка.

— Вы, кажется, сердитесь, сестрица? Я слышу это по вашему голосу, — сказала слепая.

— Господин Гримон сообщил мне вчера очень серьезные вещи насчет мадемуазель де Туш, да мы и сами видим, что она за год совершенно изменила нашего Каллиста.

— А в чем именно? — осведомился барон.

— Да он теперь читает разные книги.

— Ах, так! Вот почему он забросил охоту и лошадей.

— Она предосудительного поведения и, кроме того, носит мужское имя.

— Это просто кличка, — пояснил старик. — Я тоже во время войны назывался «Ответчик», графа де Фонтэна звали у нас «Большим Жаком», а маркиза де Монторана — «Молодцом». У меня был друг «Фердинанд», тоже не подчинявшийся новой власти. Право, славное было времечко! Мы воевали, а в свободное время развлекались, как могли.

Видя, что старик, увлеченный воспоминаниями о былых своих подвигах, позабыл родительскую тревогу, Фанни огорчилась. Внушение священника, сдержанность и скрытность сына лишили ее сна.

— Ну и что тут такого, что кавалер влюбится в мадемуазель де Туш? Беда невелика, — вмешалась Мариотта. — У нее, у негодяйки, тридцать тысяч экю годового дохода, да и собой она еще красивая.

— Что ты говоришь, Мариотта? — воскликнул старик. — Чтобы дю Геник женился на какой-то де Туш! Ведь де Туши не были даже нашими оруженосцами в те времена, когда сами дю Геклены считали за великую честь породниться с нами.

— К тому же эта девушка носит мужское имя, она зовется Камиллом Мопеном, — добавила баронесса.

— Что ж, Мопены старинного рода, — заявил старик. — Они из Нормандии, герб у них пурпурный, трехчастный... (Он помолчал.) Но ведь не может же она быть в одно и то же время и де Туш и Мопен.

— Ее в театре называют Мопен.

— Никогда де Туш не станет комедианткой, — продолжал старик. — Если б я не знал вас, Фанни, я решил бы, что вы, чего доброго, не в себе.

— Ну, она пишет пьесы, книги, — пояснила баронесса.

— Как так «пишет»? — переспросил старик, глядя на жену с таким удивлением, будто она сообщила ему невесть какое чудо. — Я, правда, слышал, что мадемуазель Скюдери[18] и мадам де Севинье[19] что-то писали, и, говорят, это лучшее, что они сделали в своей жизни. Да мало ли какие несуразности творились при дворе Людовика Четырнадцатого!

— Вы нынче в Туше обедаете, сударь? — спросила служанка Каллиста, который в эту минуту показался в дверях.

— Возможно, — коротко ответил тот.

Мариотта не отличалась любопытством, и, кроме того, она была членом семьи; поэтому она вышла из комнаты, не интересуясь продолжением разговора, и не слыхала вопроса, с которым г-жа дю Геник обратилась к Каллисту:

— Значит, ты опять обедаешь в Туше, мой сын? — Баронесса сделала многозначительное ударение на слове «мой». — Но ведь этот дом — непотребное, нехорошее место. Его хозяйка ведет беспутную жизнь, она испортит нам нашего Каллиста. Камилл Мопен дает тебе всякие книги, у нее в жизни было бог весть сколько приключений. И ты все это отлично знаешь сам, скверный мальчик, но ни словом не обмолвился своим старым родителям.

— Каллист молчалив, как и подобает рыцарю, — сказал отец. — Он верен старым правилам.

— Уж слишком верен, — ревниво воскликнула ирландка, видя, что белоснежное чело ее любимого сына вдруг зарделось.

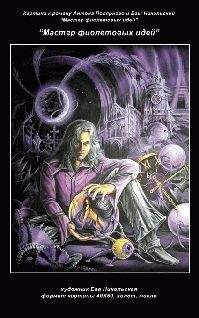

— Маменька, дорогая моя маменька, — промолвил Каллист, опускаясь на колени перед баронессой, — к чему разглашать свои неудачи? Мадемуазель де Туш, или, если вам угодно, Камилл Мопен, отвергла мою любовь еще полтора года назад, во время своего последнего пребывания в наших краях. Она даже подтрунивала тогда надо мной: «Я вам в матери гожусь», — говорила она. Сорокалетняя женщина, влюбившись в юнца, совершает, по ее словам, просто преступление, и она на это не способна. Она осыпала меня шутками, язвительными шутками, ибо она умна, как ангел. Когда же она заметила на моих глазах слезы, она стала утешать меня; у нее благороднейшее сердце, и она предложила мне свою дружбу. Она так же великодушна, как и талантлива; она такая же добрая, как и вы, маменька. Она относится ко мне, как к ребенку. Теперь, когда она снова приехала в Туш, я узнал, что она любит другого, и я смирился. Молю вас, не повторяйте той клеветы, которая распространяется здесь, в Геранде, на ее счет: Камилл Мопен — художник, она — талант, и она живет особой жизнью, о ней нельзя судить, как о всех смертных.

— Дитя мое, — возразила благочестивая Фанни, — ничто на свете не может освободить женщину от тех обязанностей, которые налагает на нее святая церковь. Она пренебрегает своим долгом перед богом, перед людьми, ибо отрекается от тех смиренных обязанностей, которые положены ее полу. Женщина, посещающая театр, уже совершает грех. Но писать безбожные вещи, которые повторяют со сцены актеры, разъезжать по всему свету то с заклятым врагом папы, то с каким-то музыкантом, — нет, Каллист, ты не убедишь меня, что эти поступки есть деяния веры, надежды или милосердия. Ее состояние дано ей, чтобы делать добро, а скажи, какое употребление находит она своим деньгам?

Каллист вдруг поднялся с колен, взглянул на мать и произнес:

— Маменька, Камилл Мопен — мой друг; я не могу слышать подобных вещей. Я готов отдать за нее жизнь!

— Отдать жизнь? — повторила баронесса, испуганно глядя на сына. — Но ведь твоя жизнь — это наша жизнь.