люди испытывали боль по поводу их политического рабства как следствие их произвола над собственными рабами, а те, обладая постоянным и гарантированным пропитанием, придерживались по привычке некоего практического стоицизма, и чувствовали себя по крайней мере лучше, чем ощущали себя люди в современной Европе, принадлежащие к низшим классам общества. Необъятность границ государства препятствует тиранам понять смысл существования отдельного (человека), а крепкие муниципальные учреждения, которые древнейшие правители, в том числе и самые злобные, имели мудрость допустить к деятельности, представляли для тирании управителя преграду, для управленческих служб которого было уже достаточным оставить открытыми двери для надежды на лучшее будущее. Эта политическая система римского государства могла бы быть реализованной в малом (объеме) при бесконечном (географически) существе тирании, словно исходя из этого, но система смогла проявиться не в малой, но в величественной форме. В государстве малой протяженности граждане периодически и чаще подвержены государственному произволу и, следовательно, деспотизму.

С тем будет то, чего ему желается. После этапа моей жизни при правлении Тиберия, Калигулы, Нерона, Домициана, Каракаллы и т.д. я позволил себе испытывать страх перед деспотическим правлением. Чуть ли не все индивиды обычно наслаждались здесь безопасностью и своей собственностью; немногие люди подверглись нападкам, но каждый постоянно находился под угрозой сего. Если привыкаешь к страху, не размышляя (критически) о нем, то приобретаешь легкомысленный характер, если привыкаешь к нему, о нем (совершенно) не думая, приобретаешь ужасный характер. При таком порядке вещей чувство безопасности общественной жизни владеет людьми крепче, чем при любой иной системе. Однако возникает страх морального разложения. Принадлежность к (определенной) партии неизбежна, но она разрушает всякое согласие, любое единодушие сограждан. Личная польза заменяет собою место добродетели и любви к отечеству. Добродетельные и беспорочные одинаково бессильны (перед этим) и каждый испытывает недовольство.

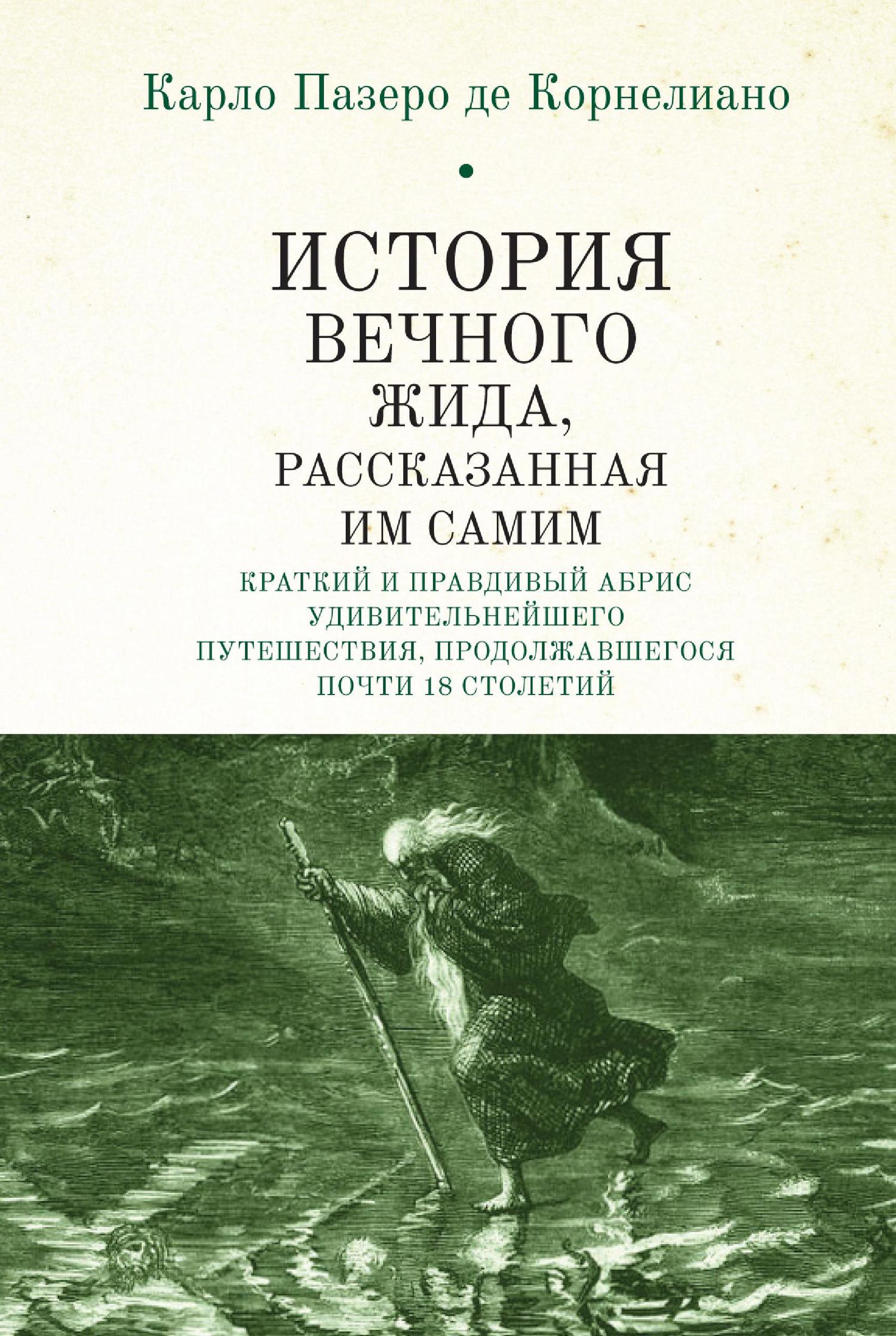

Через все то, что я в течение восемнадцати столетий видел, я пришел к выводу, что диктаторское правление временно, но в определенных пропорциях неминуемо неизбежно. Я понял, что продолжая свое бытие в обычные времена, оно несет в себе лишь преходящее, противоестественное благо, которое как следствие может порождать трагическое истощение сил, которое престарелые слабаки не хотят приписывать изменению системы, тогда как она, напротив, является все-таки следствием неразумного упрямства. Это те политические наблюдения, которые, я думаю, были записаны мной частью в парке Потсдама и частью в Версальском в 1787 году.

Впрочем, не все тогдашние цезари заигрывали с деспотизмом; были (среди них) многие, которые уважали права сената. Иные были образцом справедливости и добродетели. Ни Веспасиана, ни Тита нельзя отнести к плохим правителям. Но все-таки я, как еврей, не мог любить ни того, ни другого, и чтобы отомстить последнему, я желал бы (с превеликим) удовольствием соблазнить его Беренику.

При завоевании Иерусалима я потерял многих внучатых племянников и боль от разрушения моего отечества согнула меня. Я не мог понять, как мой соотечественник Иосиф мог легко утешиться по этому поводу. Многие годы я был сломан, не имел никакого желания отправиться в Рим. Во времена Домициана я пробыл там лишь два или три часа, когда мне представился счастливый случай увидеть этого кайзера падающего мертвым из окна своего дворца.

Недолго после этого я был в Эфесе, где в те времена восторгались храмом Дианы, считавшимся одним из чудес света. Он величественно возвышался, подпираемый ста двадцатью семью колоннами ионического стиля, высотой в шестьдесят футов. Недалеко от него продавал свои фантазии знаменитый Аполлоний Тианский. Он был похож – его внешность и его речи – на карманного игрока Калиостро, которого я вскоре увидел в Париже у принца Луи де Рогана, который думая, что я эльзасский еврей, допустил меня к себе. Между тем, было в Аполлонии нечто странное, ибо могу доказать это: я был в числе его слушателей, когда он оповестил о смерти Домициана в тот самый миг, когда тот был убит в Риме!

Я предоставляю тем, кто по своей доброте верит слову Плиния, дело восхваления Траяна. Говорят, его душа через посредство некой добродетельной персоны была освобождена из преисподней. Если бы это зависело от меня, то знаю точно, что я оставил бы его там, ибо я вовсе не люблю завоевателей. Не является ли в обоих случаях несправедливостью и жестокостью проливать человеческую кровь без (видимой) причины на поле брани или на эшафоте?

Я знавал кайзера Гадриана, с которым встречался во всех уголках империи. Он всегда имел при себе своего верного друга Антиноя, толстого со свисающими щеками юношу с приветливым лицом. Я видел этого монарха и в Риме, и я вспоминаю как при первой возможности передал ему письмо-прошение. Очень много разных просителей находились в тот день во дворце. Один из них уходил прочь, сраженный печалью: Гадриан за день до этого отказал ему в каком-то прошении. После того, как он спрятал свои седые волосы под париком, то пожелал снова быть выслушанным кайзером. Друг мой,– сказал ему кайзер, – я вчера отказал в том же самом прошении твоему отцу, я не могу решить и в твою пользу.

Во времена Гадриана в Риме процветала великая роскошь, город кишел обабившимися молодыми людьми, которые были заняты ничем иным, лишь своими наслаждениями. Среди них можно выделить Вера, которого адаптировал Гадриан. Под его подушкой всегда лежал Овидий; службу в его жилище несли мальчики, одетые как маленькие амуры, а их сподвижники, Борей и Аквилон по имени, имели за плечами крылья.

Антонин и Марк Аврелий были очень высокородными князьями, однако они имели несчастье попасть в зависимость от жестокой судьбы, которая в жизни мужчин, склоняющихся под игом брака, проявляет себя подлым образом. Они знали, говорят, как делать дружественную мину при плохой игре; они знамениты в «Анналах» как одни из приятнейших мужей, как и обе королевны Фаустины в ежегодниках огрубевших галантных журналов. Впрочем император Марк Антоний был бравым мужчиной. Он находился в очень угнетающем его безденежьи и предпочел гардероб своей супруги продать с аукциона, чем обложить своих подданных новым бременем (налогов). Римский народ его исключительно любил и выражал Галлии большую благодарность за то, что его жизнь благодаря этому (поступку) была продлена и что он изобрел для него лекарство Фериак.

После смерти Марка Антония судьба была озабочена поисками для римского народа ряда достойнейших князей, и посчитала наилучшим вручить ему кайзера Коммода. Он любил странствующих зверей, в качестве гладиатора он участвовал в боях семьсот тридцать пять раз; он имел сераль, состоящий из трехсот женщин, который он периодически обновлял [5]. Понятно, что я в силу своего призвания должен непрестанно путешествовать,