Человек, который читает, ищет уединения; прежде всего, наверное, потому, что в эту минуту он безоружен перед лицом любого из своих ближних, а во-вторых, потому, что чтение есть действие в высшей мере антиобщественное. Если кто-нибудь рядом с вами погрузился в чтение книжки, то считайте, что его нет подле вас — он где-то в другом месте; он никак не связан с вами — он общается с другими людьми. Читающий человек всегда как-то раздражает того, кто в данный момент не читает; тот, который читает, усмехается или хмурит брови, а вы не знаете почему; он так страшно чужд вам, что вы уже начинаете размышлять на тему, что бы такое сделать ему нехорошее за его оскорбительную недружелюбность. А посему ты, желающий предаться чтению, останься в строгом одиночестве; так будет безопаснее. Именно в силу этого люди с сильно развитым семейным инстинктом любят читать вслух: они смутно ощущают, что, читая про себя и только для себя, они выпали бы из круга семьи.

При всем уважении к литературе следует признать: книга, которую мы только что дочитали, вызывает в нас легкое чувство отвращения — как тарелка, с которой мы кончили есть. Мы убираем ее, чтобы она не мозолила нам глаза. Лишь очень безалаберные люди, вроде меня, бросают прочитанные книги там, где их захлопнули. Но ничем мы не дорожим меньше, чем прочитанными газетами. Нет страшнее оскорбления, чем сказать кому-нибудь, что он для нас все равно что прочитанная газета.

Исправный читатель разрезает книгу не спеша, ибо при этом он наслаждается; там прочтет два словечка, тут целую фразу и глотает слюнки, как гурман, предварительно оценивающий блюдо, которое ему подают. Когда же он разрезал книгу до конца, он совершает обряд усаживания; он располагается поудобней, вертится во все стороны, пробует положить голову так, а ноги эдак, пока, наконец, не обнаружит… да, вот так хорошо… Просто невероятно, до чего же некоторые люди перекручены, когда читают книжки.

1925

Иной человек, как говорится, ни к чему не может себя пристроить. Такие никчемные создания обычно поступают на службу куда-нибудь в библиотеку или редакцию. Тот факт, что они ищут себе заработок именно там, а не в правлении Живностенского банка[143] или Областном комитете, говорит о неком тяготеющем над ними проклятии. Я тоже одно время принадлежал к таким никчемным созданиям и тоже поступил в одну библиотеку[144]. [145] Правда, карьера моя была весьма непродолжительна и мало успешна: я выдержал там всего две недели. Однако могу все же засвидетельствовать, что обычное представление о жизни библиотекаря не соответствует действительности. По мнению публики, он весь день лазает вверх и вниз по лесенке, как ангелы в сновидении Иакова, доставая с полок таинственные, чуть не колдовские фолианты, переплетенные в свиную кожу и полные знаний о добре и зле. На деле бывает немного иначе: библиотекарю с книгами вообще не приходится возиться, — разве что измерит формат, проставит на каждой номер и как можно красивей перепишет на карточку титул. Например, на одной карточке:

«Заоралек, Феликс Ян. О травяных вшах, а также о способе борьбы с ними, истреблении их и защите наших плодовых деревьев от всех вредителей, особенно в Младоболеславском округе. Стр. 17. Изд. автора, Млада Болеслав, 1872».

На другой:

«Травяная вошь» — см. «О тр. в., а также о способе борьбы с ними» и т. д.

На третьей:

«Плодовые деревья» — см. «О травяных вшах» и т. д.

На четвертой:

«Млада Болеслав» — см. «О травяных вшах и т. д., особенно в Младоболеславском округе».

Затем все это вписывается в толстенные каталоги, после чего служитель унесет книгу и засунет ее на полку, где ее никогда никто не тронет. Все это необходимо для того, чтобы книга стояла на своем месте.

Так обстоит дело с книгами библиотечными. Книга, принадлежащая частному лицу, наоборот, отличается той особенностью, что никогда не стоит на своем месте. Раз в три года меня охватывает неистовое желание привести свою библиотеку в порядок. Это делается так: нужно снять все книги с полок и навалить их на полу, чтобы рассортировать. Затем берешь из кучи какую-нибудь книгу, садишься куда попало и начинаешь ее читать. На другой день решаешь действовать методически: сперва разложить по кучкам: здесь естествознание, тут философия, там история и не знаю уж, что еще; причем в сотый раз обнаруживаешь, что большая часть книг не относится ни к одной из этих куч; как бы то ни было, оказывается, что к вечеру ты все перемешал. На третий день пробуешь рассортировать как-нибудь по формату. А кончается тем, что берешь в охапку все подряд, как лежит, и впихиваешь на полки, после чего опять успокаиваешься на три года.

Что касается способа пополнения библиотеки, то он обычно таков. Увидев в книжном магазине какую-нибудь книжку и воскликнув: «Вот эту надо взять!» — торжественно несешь ее домой; там месяц оставляешь ее валяться на столе, чтобы была под руками, потом чаще всего даешь кому-нибудь почитать или в этом роде — и книжка бесследно исчезает. Где-то она, конечно, есть; у меня целая огромная библиотека, которая где-то есть. Книга относится к тем удивительным предметам, которые обычно ведут какое-то полупризрачное существование: они «где-то есть». К этому же разряду вещей принадлежат: одна из двух перчаток, ключи, домашний молоток, воинский билет и вообще все нужные документы. Все это — вещи, которые невозможно найти, но которые, однако, «где-то есть». Если человек недосчитается сотенной бумажки, он не говорит, что она «где-то есть», а говорит, что потерял ее или что ее украли. Но, недосчитываясь, скажем, «Похождений Антонина Вондрейца»[146], я с истинным фатализмом говорю, что они «где-то есть». Понятия не имею, где находится это книжное «где-то», представить себе не могу, куда деваются книги. Думаю, что, когда я попаду на небо (как предсказал мне г-н Гётц[147]), первой райской неожиданностью будут для меня все мои книги, которые теперь «где-то есть» и которые я найду там аккуратно расставленными по содержанию и по формату. Господи, какая это будет огромная библиотека! Представьте же себе, что было бы, если бы книжки не имели удивительного свойства мало-помалу затериваться! Сколько бы их развелось на белом свете! Держу пари, что они не поместились бы в наших квартирах, даже если использовать чердаки и подвалы. К счастью, книги наделены замечательной способностью постепенно исчезать и «быть где-то», вне опасности, что мы их обнаружим.

Книг не выбрасывают и не сжигают в печке. Их исчезновение окружено тайной. Они «где-то есть».

1926

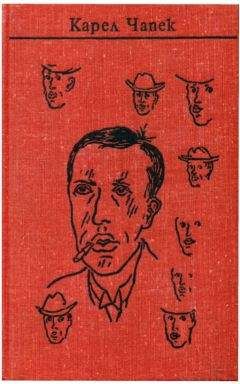

В настоящий том включены произведения Чапека, связанные с повседневным окружением человека, с его увлечениями и пристрастиями. Считая, что «нужно необыкновенно много обыденного, чтобы люди сблизились и поняли друг друга» [К. Čapek. Boží muka. Trapné povidký. Praha, 1958, s. 72.], он любил писать «о мелочах, о вещах повседневных и незаметных». Он был убежден, что «мир неизвестного начинается на подошвах наших сапог», что большое можно открыть и в малом, необыкновенное — в обыкновенном. Имея в виду эту особенность таланта писателя, Юлиус Фучик говорил, что он обладает даром двойного зрения.

Многое в этом томе подсказано собственными хобби Чапека — его увлечениями садоводством, фотографией, кинологией, коллекционированием кактусов, ковров, картин и книг.

Чапеку было свойственно внимание не только к малым вещам, но и к маленькому человеку, ребенку. Само наше нежное чувство ко всему малому он был склонен считать пережитком детства («Малое и большое»). Детская способность удивляться обыденному, одухотворять, как в сказке, природу и вещи, строить самые фантастические и часто наивно-комические предположения — характерные черты мировосприятия и художественной манеры Чапека-очеркиста. А в его сказках традиционные принцессы и разбойники, водяные и драконы живут рядом с самыми обыкновенными людьми: почтальонами, докторами, полицейскими — и в самом что ни на есть реальном и современном мире. Иронизируя над теми, кто упрекал его в том, что он тратит талант на повествование о кошках, щенках или цветах, Чапек писал, что «такая недостойная деятельность порою становится литературой мирового уровня» [K. Čapek. Poznámky o tvorbě. Praha, 1959, s. 98.]. Особое же значение он придавал ей, думая о детском читателе, которому адресованы «Девять сказок» и «Дашенька, или История щенячьей жизни». «Я… серьезно считаю, — утверждал он, — что не является чем-то недостойным писать для детей, но весьма недостойно писать для них плохо» [Там же, s. 100.].