И отрет Бог всякую слезу

Николай Петрович Гаврилов

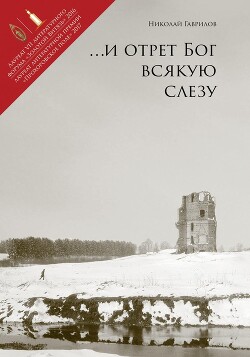

Наступал серый рассвет. По обеим сторонам железнодорожного полотна из тумана смутно проступал сырой весенний путаный лес. Было тихо, лишь где-то вдалеке приглушенно каркала одинокая ворона. Со светлеющего неба медленно падали мелкие снежинки.

Пассажирский поезд Брест — Москва вот уже пятьдесят минут стоял возле перрона маленького лесного полустанка. Время от времени в голове состава что-то происходило, паровоз со свистом и шипением сбрасывал пар, лязгали железом буфера, вагоны дергались, но потом вновь наступала тишина и пассажиры поезда продолжали смотреть сквозь стекла окон на полосы густого тумана, падающие снежинки, и кромку неподвижного темного леса.

В какой-то момент двери мягкого спального вагона открылись, и с тамбурной площадки спрыгнул крепкий представительный мужчина в накинутой на плечи генеральской шинели. С минуту он стоял на перроне, глубоко вдыхая сырой мартовский воздух. Возле общих вагонов уже топталось несколько человек. Один из пассажиров, вихрастый парень лет двадцати, одетый в мятый пиджак с отложенным воротником белой рубашки, куря одну папиросу за другой, нервно поглядывал вперед, где в пелене утреннего тумана и падающего снега еле проглядывался размытый красный огонек семафора.

— Ну и станция, — ни к кому конкретно не обращаясь, сказал он со злостью. — Ни бабок с печеной картошкой, ни кипятком разжиться….

Мужчина в генеральской шинели хмуро взглянул на парня, затем достал из внутреннего кармана серебряные часы на цепочке, щелкнул крышкой, поморщился и решительно зашагал по лужам к темнеющему впереди паровозу.

Осознание своей власти часто накладывает на людей неизгладимый отпечаток. Даже если бы мужчина был без генеральской шинели, его все равно выделяли бы взглядом за уверенность, которую, казалось, излучало его красноватое бритое лицо. Тонкие губы были надменно сжаты. В штабе дивизии его не любили, он мог наорать на любого командира полка, как на мальчишку. Багровел, когда ему возражали. Служить с ним было трудно, по всей бригаде ходили легенды о его придирках к подчиненным.

— Почему стоим? — подойдя к паровозу, отрывисто спросил он машиниста, высунувшего голову и локоть из маленького окна. Машинист посмотрел вниз и нехотя показал рукой куда-то вперед,

— Погрузка срочная идет на разъезде. Еще два часа стоять будем, — равнодушно пояснил он, поглядывая сверху на шитые золотом погоны. Генерал проследил за его взглядом и увидел вдалеке опущенный шлагбаум, пустую будку путевого обходчика, а дальше неподвижно стоящий эшелон, составленный из товарных вагонов с открытыми настежь дверями. Возле вагонов стояло несколько крытых брезентом грузовиков. Там шло какое-то непрерывное движение, слышались приглушенные выкрики команд.

Генерал ехал вместе с женой и дочерью из самой Варшавы. По графику они уже давно должны были подъезжать к Минску, где генерала ждало новое назначение, казенная квартира и тысяча пустых, но неотложных хлопот, которые всегда поджидают человека на новом месте. Еще раз поморщившись, он спустился с перрона и пошел по шпалам к неподвижному эшелону.

Совсем рассвело. Снег постепенно густел, затем повалил мокрыми хлопьями. Лес по обеим сторонам насыпи сразу побелел. Возле товарных вагонов и грузовиков уже стояла небольшая толпа из любопытных пассажиров, чуть дальше виднелись солдатские шапки оцепления. Погрузка шла в тишине, любопытные молчали, были слышны только монотонное гудение работающих на холостом ходу моторов, шарканье ног, и редкие приказания капитана в фуражке с малиновым околышком. Капитан стоял возле ближайшего грузовика. Еще не понимая, что здесь происходит, генерал сразу направился к нему. Пассажиры расступились, ближайший солдатик из оцепления поддался было вперед, намереваясь преградить ему дорогу, но увидев генеральские погоны, мгновенно отдал честь и испугано шагнул в сторону.

А вот капитан даже не сдвинулся с места.

— И долго вы еще будете перекрывать движение, капитан? Сколько нам еще стоять….? — начал было, наращивая тон генерал, но вдруг осекся, будто ему зажали рукой рот. Грузовики стояли почти вплотную к вагонам, задние борта были открыты. Разгоряченные, раскрасневшиеся от работы солдаты в четыре руки, кто за шиворот, кто за обрубки ног, вытаскивали оттуда калек и с размаху закидывали их в темноту вагонов. Генерал стоял так близко, что слышал глухие стуки падающих тел.

— Идет погрузка инвалидов, товарищ генерал. Согласно директиве двести, — как-то даже весело сказал разбитной капитан, без всякого страха разглядывая замершего на полуслове генерала, глаза которого по мере осознания происходящего становились все круглее и круглее. — Отправляем их в специально созданные дома.

Еще в Варшаве, в своей дивизии генерал что-то слышал об очистке городов от наводнивших за годы войны страну калек. По оперативным докладам среди них процветали антисоветские настроения. Отталкиваясь от асфальта деревянными колодками, с привязанными к дощечкам культями ног, с контуженными трясущимися головами, они собирались возле пивных и рассказывали народу о какой-то своей, особенной правде войны. Слепые, сумасшедшие, безрукие и безногие, с изуродованными лицами, с вставленными в мочевой пузырь шлангами и привязанными резиновыми грелками, не живые и не убитые, они были ненужным хламом долгой войны. От многих отказались родные. Их собирали из всех крупных городов, потому что невозможно было смотреть совестливым людям, как вчерашние герои, о которых писали фронтовые многотиражки, собирают милостыню на вокзалах и рынках. Их было так много, что жалости на них уже не хватало. Они еще долго бы не давали забыть народу об обратной стороне победы.

— Разрешите продолжать? — так же весело спросил капитан, хотя погрузка и так не прекращалась.

В этот момент двое солдат, тяжело дыша, пронесли мимо генерала человека без обеих рук и ног, держа его за пояс и воротник грязного засаленного бушлата. Глаза человека были широко открыты. Белки неестественно блестели, выделяясь на заросшим черной щетиной лице, и было в этих глазах что-то такое, что заставляло толпившихся за оцеплением людей смотреть куда угодно, только не на него. Под расстегнутым бушлатом, на груди старенькой застиранной гимнастерки виднелась нашитая наградная планка. Те, кто разбирался, заметили среди ее разноцветья знаки двух орденов Славы и ордена Боевого Красного Знамени. Человек молчал и все пытался заглянуть своими блестящими глазами в лица стоящих вокруг людей.

— Откуда ты, солдат? — спросил его генерал внезапно треснувшим голосом.

— Второй Белорусский. Полковая разведка…. — так же тихо ответил инвалид, разлепив сжатые губы.

— Тут со всех фронтов, товарищ генерал. Даже Герой Советского Союза есть, — весело добавил сбоку капитан. И прикрикнул на солдат. — Хабибуллин, Грищенко! Что встали? Давайте, несите….

С генералом что-то сделалось. Его кадык несколько раз дернулся, словно он пытался проглотить сухой, застрявший в горле ком. Лицо пошло красными пятнами. Он медленно оглядел капитана, с головы до начищенных с блеском хромовых сапог, затем перевел взгляд на солдат, которые по молодости лет не могли знать, что такое война, затем снова на капитана.

— Все фронта? — он пытался говорить тихо, но у него ничего не получалось. — Ты…! Они всю войну на животиках…. От воронки до воронки…. Под танками! Сука! Они ссались от страха, мертвых своих друзей в общие ямы кусками скидывали…. Они войну выиграли, пока ты, сука, в тылу консервы жрал…. Я с ними с сорок первого…. А ты их, как мусор, как мешки с картошкой, головами об пол…?

— Так быстрее, товарищ генерал, — ничуть не испугавшись, ответил капитан.

Часть пятен с лица генерала, казалось, перешла на него, скулы порозовели, а в глазах замерцали искры настоящей, тяжелой злости, которая надолго откладывается в запасниках памяти. Как командир отдельной роты МГБ, он имел здесь гораздо больше полномочий, чем никому не известный генерал из другого округа. И капитан хорошо знал это. И генерал знал.