Мой поезд уходил вечером, и я снова отправился бродить по улицам.

Нева была шире, чем Селенга, но уже, чем Кама.

Медный всадник топтал змею, в год которой родился Жоргал.

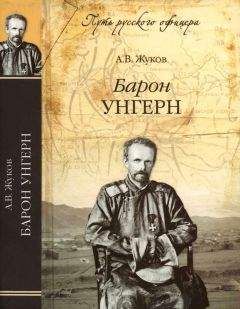

Отсюда, из этого города, генерал-майор Унгерн фон Штернберг как полномочный эмиссар Керенского летом 1917 года отбыл в Забайкалье, чтобы укрепить среди тамошних казаков доверие к Временному правительству. Обратно уже он не вернулся. Через три с половиной года генерал-лейтенант Унгерн стоял под Ургой, смотрел в бинокль на витую кровлю дацана Узун-хурэ, где рядом с колесом учения Будды, похожим на корабельный штурвал, китайские гамины в пепельно-серых мундирах устанавливали пулемет. Саган-Убугун, Урга, Унгерн. В остзейской фамилии странно отзывалось название монгольской столицы и имя буддийского отшельника с их «у», «г», «р» или «н», словно некто, дающий имена и через имена определяющий судьбы, заранее предвидел, что когда-нибудь они встанут рядом. Унгерн смотрел в бинокль, градуировка шкалы рассекала пыльное облако, в котором скакали чахары с пиками наперевес. Богдо-хан, выкраденный им у китайцев, терпеливо ждал своего часа. Саган-Убугун уже садился на белую кобылу, чтобы ехать не то на восток, не то на запад — никто не знал, в какой стороне расположено его горное озеро. Горы были везде, озера — тоже. Жоргал и Больжи ссорились из-за молочной пенки, мать их мирила. Роман Федорович терпеть не мог молочную пенку — тошнило от одного ее вида, но, несмотря на это, дух, вызванный им из бездны, был еще послушен. Казалось, что походы Чингисхана окончились только вчера. Такое было время. В это время мой дед составлял опись движимого имущества во дворце свергнутого бухарского эмира. Бабушка, беременная моей мамой, шила распашонки и видела за окном тяжелые снежные горбы на домиках Замоскворечья. Февраль был где белым, где желтым, где зеленым. Через полгода, когда конные сотни великого вана пересекли границу Дальневосточной республики, в Петрограде шел дождь, песчаные вихри катились над бурятской степью, а между ними, посередине огромной страны, в деревянном городе моего детства, о котором ни дед, ни бабушка еще не думали как о городе своей старости, вьюгой тополиного пуха заметало недавно переименованные улицы — прямые, немощеные, с заржавелыми водопроводными колонками, торчащими на углах кварталов, как вкопанные в землю старинные пушки. Восток и Запад были двумя зеркалами, с двух сторон поставленными перед Россией. Она гляделась то в правое, то в левое, всякий раз удивляясь тому, что отражения в них не похожи одно на другое.

В юности я сочинял стихи. Сидел на лавочке возле Медного всадника и записывал в книжечку: «Там, где желтые облака гонит ночь на погибель птахам, всадник выткался из песка, вздыбил прах и распался прахом…»

Московская знакомая Чижова включила пылесос, поднесла его урчащее жерло к маленькому пакетику из шелка, подвешенному на нитке к трюмо или книжному шкафу. Пакетик начал биться, дрожать, а пылесос гудел, вытягивая из него последние пылинки Азии, ее песчинки.

Романа Федоровича Унгерна, карателя и садиста, увезли в Иркутск, затем в Новониколаевск, там судили, приговорили к высшей мере социальной защиты и расстреляли.

А на следующий день Цырен-Доржи, близоруко щурясь, вышел из тюремных ворот на улицу. Ему выдали проездные документы до монгольской границы и отпустили. От солдатика из охранной команды он знал, что расстрелянных закапывают на пустыре за городом.

Цырен-Доржи добрался туда лишь поздно вечером. Прежде побывал на рынке, где приобрел зеркальце и два мешочка: один с конопляным семенем, другой — пустой. Этот мешочек он наполнил на берегу Оби крупным чистым песком. Комья глины над могилой подсохли, рядом валялся расщепленный черенок лопаты. Бродячие псы кружили по пустырю, Цырен-Доржи гнал их, но они не уходили, с волчьей сторожкой настырностью садились в нескольких шагах. В домишках на окраине розовым закатным огнем полыхали окна. Как и везде, на закате здесь тоже подул ветер, остудил голову Цырен-Доржи, чисто выбритую тюремным парикмахером. Вокруг громоздились кучи мусора, поросшие лопухами и крапивой. Мусор был сухой, опрятный, ничем не пах, потому что время голодное, гнить нечему. Пахло чужой травой, чужой осенью. И все-таки запах тления витал над пустырем — почти неуловимый, кажущийся, проникающий в сознание не через ноздри, может быть, а через глаза, которые видят эту подсохшую глину, этот черенок лопаты.

Цырен-Доржи подобрал искалеченный венский стул, добил его о землю и развел из обломков небольшой костерок. Опустившись на корточки, вынул мешочек с заговоренным песком, посыпал приплюснутый бугорок над телом вана, прочитал молитву. Затем достал маленькое круглое зеркальце на ручке, а из другого мешочка высыпал на него горсточку конопли: кунжутных зерен на рынке не оказалось. Осторожно водя пальцем, как это делают женщины, перебирая на столе крупу, он выложил из конопляных зернышек фигурку скорпиона и долго шептал над ней, пока все грехи тела, слова и мысли покойного вана не переселились в этого скорпиона, темневшего на поверхности зеркальца. Тогда Цырен-Доржи начал сбрасывать коноплю в огонь, но не всего скорпиона сразу, а по частям — сначала правые лапки, потом левые, потом загнутый хвост и тулово. Он сбрасывал их резкими щелчками, и грехи Романа Федоровича сгорали вместе с конопляным скорпионом. Горели гордыня и ложь, ненависть и неверие. Они сгорали, чуть потрескивая, в этом костре на окраине Новониколаевска, рассыпались пеплом на обугленном черенке лопаты, которой рыли могилу для вана, — черенок Цырен-Доржи тоже положил в огонь.

Между тем он сел прямо на землю и, раскачиваясь из стороны в сторону, запел, забормотал:

— Ты, создание рода размышляющих, сын рода ушедших из жизни… Послушай… Вот и спустился ты к своему началу… Плоть твоя подобна пене на воде, власть — туман, любовь и поклонение — гости на ярмарке… Все обманчиво и лишено сути… Не стремись к лишенному сути, ибо новое перерождение твое будет исполнено ужаса…

Качался Цырен-Доржи, качалось пламя костра.

— Ты, ушедший из жизни, прислушайся к этим словам… Все собранное на земле истощается… высокое — падает… живое — умирает… соединенное — разъединяется…

Он хотел покорить полмира, как Чингис, а теперь лежал в сибирской глине, и наконец-то Цырен-Доржи, всегда знавший, как печально любое завершение, мог сказать ему об этом прямо. Все на земле проходит, но и тот, кто забывает эту истину, тоже достоин заупокойной молитвы, особенно если он забывал ее с такой яростью, как Роман Федорович, который подчинил силе своего забвения даже всезнающего Цырен-Доржи, заставив и его стремиться к лишенному сути.

— Пусть огонь победит деревья… Вода победит пламя… Ветер победит тучи… Боги да укрепятся истиной, истина да правит, а ложь да будет бессильна, — пел Цырен-Доржи.

Он ждал, что вот сейчас одна звезда над ним загорится ярче других, из сердца Будды исторгнется белый луч, ослепительно сияющий и полый внутри — божественный тростник, растущий вершиной вниз, пронижет могильную глину, и душа Романа Федоровича, покинув мертвое тело через правую ноздрю, втянется в сердцевину этого луча, унесется по нему к звездам, как пуля по ружейному стволу.

Цырен-Доржи смотрел вверх, но темно и пусто было в небесах. Будда Амитаба, владыка Западного рая, не принял душу Унгерна к себе.

Все сильнее дул ветер, догорал костер, комья сухой травы бесшумно пролетали над его синеющими языками и пропадали во тьме.

Пробираясь из Новониколаевска в Тибет, Цырен-Доржи встретил в одном из дацанов хара-шулунского ламу, который позднее стал колхозным счетоводом. На ночлеге Цырен-Доржи рассказал ему о том, как пытался спасти душу Унгерна. Через много лет лама вспомнил об этом в разговоре с Жоргалом. От Жоргала узнал Больжи. Сам Цырен-Доржи считал, что или он опоздал, явившись на могилу через сутки после расстрела и душой Унгерна завладел русский бог, или конопля не смогла заменить кунжутные зерна. Но хара-шулунский лама предполагал, будто владыка ада Чойжал снизу, из-под земли, просунул в могилу свою черную трубу и через левую ноздрю Унгерна высосал его душу к себе, в подземную область.

Рассказывая мне об этом, Больжи для наглядности издал губами протяжный чмокающий звук, после чего добавил:

— Конечно, сказка… Мы не верим.

Пока Жоргал ехал домой, в улусе уже узнали о том, что красные схватили Унгерна, хотя никто не понимал, почему Саган-Убугун его не защитил. Эту весть принес из города Аюша Одоев, служивший в 5-й армии и награжденный за храбрость часами, но даже Аюша никому ничего не мог объяснить, потому что сам не знал. А Жоргал, вернувшись, все рассказал, показал разорванный бурхан, и скоро отец Хандамы, самой красивой девушки улуса, разрешил ему привести к своей избе коня помолвки. Слава Жоргала до краев наполнила Хара-Шулун, потом переплеснула в соседние улусы, разлилась по степи, отчего и маленькому Больжи стало хорошо — старшие ребята его не обижали, взрослые давали лучшие бараньи лодыжки в «шагай» играть. Многие издалека приходили в Хара-Шулун, чтобы взглянуть на человека, который сделал Унгерна мягким, как все люди. Когда же следующей весной посылали делегатов от аймака в Верхнеудинск, на праздник 1 Мая, послали и Жоргала — не посмотрели, что молодой, что совсем недавно отвязал своего коня от материнской золотой коновязи.