На завтрак мне выдали миску сваренной на воде овсяной каши, сдобренную каким-то странно пахнувшим жидким маслом, мне пришло в голову, что масло трансформаторное, но, наверно, это было не так. Рядом с раздаткой стоял фельд шер в белом халате и в каждую миску бросал цветной шарик витамина. Каша по вкусу была мерзкой, и есть ее можно было только после тюремной голодухи. Надо сказать, что овсяную кашу, так же как и какао, я не терпел с детства, хотя «та» каша была мало похожа на «эту». Ту кашу варили на молоке, подавали со сливочным маслом и слегка подсахаренной, и все равно я ее терпеть не мог... Когда во время войны в 1942 году меня, умирающего от голода, вывезли на самолете из Ленинграда и направили работать в Алтайский край в город Бийск, нас, инженеров и рабочих завода, три раза в день кормили овсяной кашей или овсяным супом. Еще тогда я поклялся, что после войны до конца своих дней не возьму в рот ни одной ложки овсяной каши. И вот, попав в лагерь, я должен опять ежедневно есть овсяную кашу три раза в день... Это было Божье наказание мне за все грехи всех моих предков... Конечно, я прекрасно понимал, что вкус к еде определяется внешними обстоятельствами, первую блокадную зиму я прожил в Ленинграде, чуть не умер с голода, и все же овсяную кашу люто ненавидел...

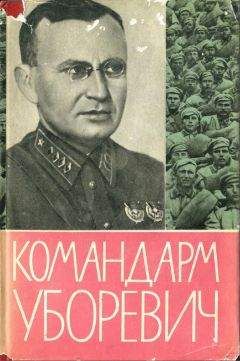

…Моя Мирочка рассказывала мне, что когда ее привезли в 1945 году в арестантском вагоне в Воркуту, она после следствия в тюрьме на Лубянке и после Вологодской пересылки была страшно измучена и истощена. И ее по знакомству, как дочь Уборевича, устроили работать в лагерную столовую для поправки, и после тяжкого рабочего дня она получала миску пшенной каши с постным маслом – ей эта каша казалась вкуснее всего, что она ела когда-либо в своей жизни. Потом, угодив в Сангородок, она получила в подарок от знакомой ее матери, Марии Дорофеевны, главного хирурга, но тоже заключенной, бутылку рыбьего жира – жидкости, которую все дети пьют под нажимом родителей со слезами и криком. И этот вонючий жир она наливала в миску, солила его и, макая хлеб, ела с неописуемым наслаждением! Чтобы продлить удовольствие, Мира ломала хлеб на маленькие кусочки.

Но все же ту овсяную кашу я съел, а вот в обед, когда получил миску жидкости почти черного цвета, в которой плавала мороженая картошка и неочищенная свекла, это пойло я есть не мог и вылил в ведро. На второе была снова овсяная каша, правда, порция была значительно больше утренней, в миску была положена и порция ужина, кроме каши там лежал еще маленький кусочек то ли рыбы, то ли мяса, определить было невозможно.

Однако все в мире относительно, с точки зрения старых лагерников такое питание считалось житухой, то есть нормальной жизнью. Была, во-первых, твердая пайка хлеба, потом какая ни на есть баланда и еще каша. Блатных воров в лагере было мало, никакой организованной силы они не представляли и, следовательно, отнять у работяги пайку они никоим образом не могли. Все по-другому было раньше в воркутинских лагерях, во время войны и даже после ее окончания...

Заключенные умирали от голода тысячами, умирали от свирепого климата, от непосильной работы, от плохой одежды, от болезней и отсутствия лекарств, от произвола блатных воров, да мало ли отчего еще, от всего... Только особого склада люди, с особой нервной системой, сильные духовно и физически, могли все преодолеть, выстоять, не лазать по помойкам в поисках пищи, не лебезить перед блатным вором с ножом в руках. Таких было немного, но они были. Была еще в лагерях особая категория специалистов, без которых шахты не могли ни строиться, ни работать – горные инженеры, инженеры-строители, архитекторы, врачи всех специальностей. Этим категориям лагерное начальство создавало человеческие условия существования: относительно хорошо кормили, жили они в особом бараке для Горнадзора, в котором, кстати сказать, не было даже нар, зыки спали на деревянных кроватях, и вообще они были «белой костью» или «придурками голубой крови», как называли их лагерные острословы. В противовес им всякие там интеллектуалы – философы, ботаники, искусствоведы, юристы, руководящие товарищи всех рангов – совершенно не котировались с точки зрения нарядчиков, и им было очень трудно уйти от общих работ и остаться в живых. В особом ряду стояли художники: если художнику на комиссовке не поставили «трактор», он имел шанс зацепиться за КВЧ и малевать там портреты местного начальства с золотыми погонами или, в крайнем случае, по квадратам срисовывать картину «Утро в сосновом лесу» Шишкина, копии которой за свою бытность в лагере я видел в неисчислимом количестве… Особенно трудно было выжить иностранцам, в их лондонах или парижах обучали чему угодно, но только не науке, как остаться целым и невредимым в советском лагере, расположенном неподалеку от Ледовитого океана, в условиях голодухи, замерзаловки и скотского обращения с ними начальства…

Мира рассказывала, как в 1945 году в лагерь шахты № 1 «Капитальная», еще до организации Речлага, привезли польских офицеров численностью около роты, они шли военным строем, высокие и ладные, впереди шагал здоровенный ухоженный командир в чине полковника. Все поляки прекрасно выглядели и были хорошо одеты. И вот вся эта группа сильных мужчин (вояк!) у нее на глазах начала буквально таять и по количеству, и по виду. Не прошло и месяца, как от роты поляков осталось несколько человек, а их бравый полковник превратился в худого, изможденного доходягу, еле волочившего ноги... Так было...

Мои друзья, воркутинские старожилы, Михаил Иванович Сироткин, Сергей Михайлович Шибаев, Валентин Мухин, Василий Константинович Михайлов не любили вспоминать «те времена», и можно только догадываться, чтό они видели собственными глазами...

В блокадном Ленинграде мне тоже довелось повидать всякого. Можно себе только представить, до какого состояния были доведены люди, если они на бомбежки и свирепые артиллерийские обстрелы из тяжелых орудий не обращали ни малейшего внимания... Да, но терзали Ленинград немцы, враги, воюющие против нас. Ну а в Воркуте? Никаких врагов ведь не было, а были тысячи совершенно беззащитных людей-заключенных. Зачем такая свирепая злоба? Кому это нужно? Сталину? Партии большевиков? Но в Воркуте – тысячи коммунистов среди начальствующего состава города, горкомы, обкомы, райкомы, и все они знали и видели, что творится в лагерях, и все молчали... Значит, были согласны?

В свой первый месяц жизни в лагере я был настолько потрясен всем случившимся со мной, моим безнадежно длинным сроком и всем увиденным, что каждое утро спрашивал себя – жить дальше или нет… Все свежие заключенные, которых привезли вместе со мной, переживали, видимо, то же, что и я. В нашей группе был военный, кажется, полковник, довольно молчаливый, огромного роста, в военном обмундировании. В один из первых дней мы все собрались в бараке в ожидании вечерней поверки. Вдруг «полковник» резко встал и зло бросил:

– Лучше удавиться, чем так жить, – и быстро вышел из барака.

Никто не обратил на его слова никакого внимания. Вскоре пришли вохряки и стали мучить нас поверкой. Сначала не хватало трех зыков, потом одного нашли в сортире, еще один прибежал с улицы и получил хорошую оплеуху от вохряка, а третьего никак не могли найти. Стали искать как следует, притащили лестницу, полезли на чердак барака, и вот я вижу, как вохряки осторожно спускают полковника по лестнице вниз, на шее у него болтается обрывок толстой веревки. Никто не ахал, не удивлялся, кто-то спросил только:

– Где он нашел такую толстую веревку?

«Прав ли был полковник?» – спрашивал я себя. Уйти ведь всегда проще, чем остаться...

На фоне всех этих событий и размышлений на качество еды никто не обращал особого внимания, зыки беззлобно шутили:

– Жить будешь, но с бабой спать не сможешь.

Иногда по вечерам в столовой показывали кинофильмы, на которые я, как правило, не ходил. Читать было нечего, на работу не гоняли, и оставалось только два развлечения – общение с такими же поверженными мужчинами, как и я, и размышления над «судьбами мира» и лагерной системой в частности...

Наш лагерь, ОЛП № 5 шахты № 40, был создан в 1948 году в системе Речлаг на базе обычного воркутинского лагеря, который питал рабочей силой комбинат «Воркута уголь». Его организация, как все в нашей стране, бестолково. Например, нас, предназначенных для Речлага, поместили в лагерь шахты № 40, еще не переданной в новый лагерь, и мы жили вмес те с блатными и бытовиками. Я с удивлением наблюдал, как бытовики пили в лагере водку, причем напивались до упора, буянили, дрались между собой, выясняли отношения... К нам они относились с сочувствием и пониманием, я бы даже сказал, жалели, частенько спрашивали – за что они вас так? Видимо, они хорошо представляли, что такое Речлаг. Режим в лагере ужесточили, бараки стали запирать на ночь, запретили все, что можно было запретить. Всю личную, вольную одежду приказали сдать и ходить только в лагерной.