— Чего ты на него уставился, — спрашиваю Дзобу, — чоха тебе его приглянулась или шапка?

А Дзоба вертит в руках вилку, бормочет что-то себе под нос, что — не разберу.

— Что ты там шепчешь? — спрашиваю, а сам уже чувствую: что-то здесь не то.

Дзоба еще раз поглядел на этого человека и сказал:

— Это он.

— Кто он?

И Дзоба зашептал:

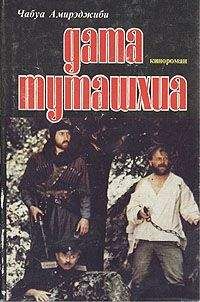

— Он. Дата Туташхиа!.. Не совсем что-то я его признаю… но нет, не будь я Дзоба, это он!!

Раз привиделось мне во сне, будто опрокинули на меня кипящий самовар. Кипяток по шее бежит, за ворот стекает, я мечусь, как ошпаренный щенок, а двинуться не могу… сон! Так и сейчас. А отчего? Да оттого, что когда от темных дел уже столько лет отошел и кусок хлеба ремеслом добываешь, тянешь свою веревочку, а тут тебе тюремная вонь опять в нос шибанула, — понятно, хорошего мало. Отступиться от Дзобы я не мог, столько лет мы с ним друзья-приятели — это на помойку не выкинешь, никуда теперь не денешься — быть мне с ним вместе. Если это и вправду Дата Туташхиа, Дзобу теперь не оторвешь: либо себя погубит, либо этого Дату… В ушах у меня кандалы позвякивают, а сам думаю, как быть, что делать, как эту напасть от себя и от Дзобы отвести.

— А сам все говорил, что и вареного, и жареного его узнаешь.

— И говорил, и думал… А времени вон сколько прошло! Видно, забывать стал. Что я тогда, совсем мальчишкой был… Господи, он это или нет?! Он… Верно, он!

— По тому, что ты о нем говорил, совсем это не он. Ты погляди на него получше. Он же на приказчика от Алыпванга похож! — Я говорил это, но был он такой же приказчик от Алыпванга, как я — мальчик на побегушках у Мирзоева.

— Дата Туташхиа — маузер и конь… Что ему делать в этой городской рыгаловке? Ты только посмотри, как держится, будто из города и не выезжал никогда. Нет, не он. Не он, не он. Погоди… ты его здесь или еще где когда-нибудь встречал?

Я чуть не ляпнул, что не то что видел, а он здесь уж сколько времени трется, как приблудная дворняга.

— Нет, не встречал.

Дзоба поднялся и пошел к духанщику.

— Говорит, видит в духане впервые, — сказал Дзоба, вернувшись.

Нет, надо было видеть Дзобу. Его трясло, как в лихорадке. Я не охотник до собак, но однажды я видел ищейку, взявшую след, — Дзоба был сейчас на нее похож. Ему не сиделось, он ерзал и вертелся, замолкал и начинал опять захлебываться словами. «Уйдет — и не видать мне его больше…» — «А вдруг не он…» Опять помолчит, опять говорит. А у меня своя забота — как ему помешать? Как уговорить? Как глаза отвести? Скажи я что невпопад, он замкнется, уйдет и что натворит без меня, я только на суде узнаю. В такой я попал переплет, хуже не придумаешь.

Под черепушкой у меня будто мельница крутилась — одно набежит, другое. А тут вдруг осенило — дай, думаю, скажу: ты что? Сидишь, разрываешься, он — не он? Поди и спроси его самого. Что-нибудь да ответит. А по тому, что скажет, нам все другое ясно станет. А сам про себя думаю: если он вправду Дата Туташхиа, значит, он скрывается. Умрет, а не назовется, — это одно. Другое: Дзоба говорил, что Туташхиа очень хитер, да и без Дзобы видно было, что это за фрукт. Такое наплетет — что захочет, то и докажет Дзобе. Чуть было я дурака не свалял, чуть не брякнул: иди и спроси…

Когда ты взбаламучен — сто раз маху дашь. Сам посуди: с чего это Дзоба вообразил, что перед ним — Туташхиа. По обличью, так? А заговори он с ним, он бы и по голосу его опознать мог…

Пока я сам вокруг себя крутился, входят в духан фреи… Трое. Хорошо, что белый свет не им достался. Хана бы ему тогда! Это такой народец… Все, что отцы и деды тысячу лет строили, им ничего не стоило в три дня порушить и сожрать. Яблоко от яблони недалеко падает. Всякие торгаши, маклеры, лавочники разжились, разбогатели, аршины и безмены свои повыкидывали, вылезли в благородные. Наняли своим пащенкам гувернанток и бонн. Тут тебе и ученье, тут тебе и пианино! А человеком кто научит быть — бонны или отец с матерью? Чтобы человеком быть — этому отдельно нужно учиться, это им и в голову не придет. Да к тому же у этих отцов-матерей, у самих за душой ничего нет — чему они своих детей научат? Лет в пятнадцать они уже на улице, со всяким сбродом якшаются, и какая у них от роду порода, то наружу сейчас и выйдет, и дела их подбирались по ним самим. Знаешь, как сапожник с верстака гвозди магнитом подбирает? Так вот и здесь. Они что — хорошему учились? Где какая дрянь попадется — той дряни и набирались. А все потому, что были они дурных кровей. А возьми честного человека, скажем, ремесленника, который своим трудом кусок хлеба добывает, его дети хорошее увидят и берут, а от худого бегут, — и все потому, что у них кровь такая… А для фреев ни закона, ни совести не было. И управы на них не найдешь, увидят слабого — обидят, затопчут, пощады от них не жди. А встретится кто посильней, и они по своей глупости с законом спутаются, — папаши их тут как тут! И денег, и знакомства им не занимать. Смотришь, идет, спеси хоть отбавляй, весь раздулся, как индюк, а встретится калека или старик, будь ему хоть сто лет, он и на вершок не посторонится, чтобы дать человеку пройти. Э-э-э! Слава тебе, господи, никому грехов не прощаешь!

Ну, да ладно, как есть, так есть, ничего не попишешь. Входят, стало быть, три фрея. Стоят, пыжатся, как индюки, свободный стол высматривают, а его нет. А молодцы какие — любо-дорого поглядеть, с каждого одной одежды червонцев на восемьдесят содрать можно. Да и по карманам поискать — жирно наберется. Зачем сюда пожаловали? Видно, нализались где-то, а теперь им Цолака послушать блажь пришла, а сесть и негде. Тут и входит Ташикола, протягивает им руку, за милостыней. Один фрей вытащил что-то из кармана, сунул ему в руку и сжал крепко в кулак, не дает пальцы разжать. Ташикола кричит не своим голосом, а фреи со смеху лопаются. Весь духан глядит на эту забаву: одни тоже смеются, другие понять не могут, в чем дело. Наконец Ташикола вырвал руку, помахал ею, будто ошпаренный, и на пол шлепнулся крохотный лягушонок. Дзоба сидит, злостью наливается, ткни ножом — капли крови не выпустит. Таких дел он не любил… И этот, за соседним столом, тоже глядит, смеяться не смеется, но и не видно, чтобы был недоволен. Бедняга Ташикола рот разинул, глазами хлопает. А что ему еще делать?…Вот такие они и были, эти фреи. Увидят горемыку беззащитного, тут им и радость, и развлечение, мать их так-распротак… Другой фрей швырнул Ташиколе грош, третий вынул папиросу, сунул ему в рот и даже прикурить дал. Ташикола сам не свой от радости — папиросы тогда только богачи курили, стоили дорого. Он им — спасибо, а сам в сторону, пошел ходить по столам. Добрался он и до стола, за которым сидел человек, что Дзобе покоя не давал. Тот пододвинул Ташиколе стул, предложил поесть, вина налил. Ташикола положил папиросу на краешек стола и давай уминать за обе щеки. Смотрю, фреи искоса поглядывают и на Ташиколу, и на этого человека, и будто чего-то ждут. А он тоже, чувствую, весь собрался, то на фреев взглянет, то на стол посмотрит и вроде бы принюхивается, вроде бы и горит что-то, а откуда тянет — не понять.

Один из фреев, что был постарше, подозвал Шалико — он за столами прислуживал, — шепнул ему что-то на ухо, показав глазами на соседний стол, и сунул трешку. Шалико взял деньги, кивнул и прямиком в нашу сторону. Пока он подходил, наш сосед поднес папиросу Ташиколы к носу, понюхал и покосился на фреев — ой как недобро!

Шалико подошел и говорит:

— Сударь! Пришли новые гости, а сесть им некуда, они предлагают вам три рубля, если вы уступите им свой стол. На меня не обижайтесь — я слуга.

Пока Шалико говорил, наш сосед опять понюхал дымящуюся папиросу Ташиколы и загасил ее. Был он очень спокоен. А загасил знаешь как? Сперва пальцами сбросил огонь, потом нашел на столе каплю вина, осторожно коснулся ее окурком, уверился, что загасил, положил огарок в карман и лишь тут заметил Шалико.

— Был был я один — дело другое. А нас двое, и надо спросить моего гостя. Ступай, братец, и приходи попозже.

Шалико улыбнулся в усы.

— Да что вы, сударь! О чем его спрашивать? Это же Ташикола, здешний побирушка. Он за пятак до Мухранского моста под кинтоури в припляс дойдет!

А фреи ждали, насупились.

— Ладно, ладно, дорогой, как вернешься, я тебе отвечу, — и Дзобин человек отвернулся от Шалико, больше его не слушая.

— Здесь дракой пахнет, — сказал Дзоба, — и этот человек может ускользнуть от меня, а то, будь их папаша хоть сам Тамамшев, он бы у меня поглядел, как я с его сынишек шкуру спускаю. — Дзоба сплюнул сквозь зубы.

Ташикола поел, потер руки, очень довольный, и собрался уходить. Наш сосед протянул ему табаку. Бедняга увидел, что никто его не торопит, свернул самокрутку, уселся поудобнее, забросил ногу на ногу и задымил.

По правде говоря, мне нравилось, как ведет себя Дзобин обидчик. Я сидел и смотрел, что он еще сделает, как повернет…