…Завопили все разом. Земля дрогнула. Качнулись небеса. Хотите верьте, хотите нет, а с перепугу я чуть оземь не грохнулся. Думал, они снова на нас поперли, но нет, они на радостях орали. От сердца у меня отлегло.

— Погодите! Перестаньте орать! — взвизгнула девочка. — Всем замолчать!

Стихло.

— Если вы не враги Архипа, почему и вы не радуетесь?

— Мы не радуемся? Покажите такого, кто больше нас рад!

— Тогда почему не кричите со всеми вместе?

— Кричали. Как не кричать! — сказал я, но в это уже никто не верил.

— Ни с места! — приказала нам девочка.

…Уж слишком они были близко. В руках у одного был длинный, отточенный кол. Держать кол, видно, было ему не по силам, и он пристроил острие кола мне на ремень.

Ну и остер был кол!

Девочка отвела в сторону трех взрослых парней. Они пошептались и вернулись обратно.

— Сейчас увидим, рады вы или нет! Давайте петь вместе с нами!

Один совсем сопливый мальчонка взмахнул рукой — тоже мне регент хора, — и они затянули… Это была та самая песня, которую по утрам Табагари заставлял петь родителей этих чертенят, где в конце каждой строфы обязательно был «Архип» и троекратный «полихронион».

Слов этой тарабарщины ни я, ни Дата не помнили, а они все пели, и я почувствовал, как постепенно они начинают злиться и вот-вот опять на нас кинутся. Я прикидывал и так, и этак, как быть, что делать, голова разламывалась, а острый кол, что покоился у меня на ремне, потихоньку стал входить мне под ребро. Не переставая петь, без лишних слов они отправляли нас в лучший мир.

— Не знаем мы этой песни, — заорал я, — научите сперва и будем петь вместе.

Заткнулись. Сели мы в кружок, как добрые друзья, и стали разучивать псалом. Ничего трудного в нем не было. Хромой Табагари сочинял псалмы по уму своей паствы. Мы быстро, выучили его. Ребятишки стали в строй, нас поставили в голове, выбежал бесенок, похожий на шмеля, зажужжал, как Табагари, и мы двинулись. До усадьбы шли с песней и выкрикивали имя Архипа. У ворот нас заставили трижды выпалить «полихронион» и, представьте, отпустили. Мы вошли к себе в комнату и упали на кровать. Пока нам было туго, Дата хоть и был начеку, но смех то и дело разбирал его, а как остались мы одни, он помрачнел и замолк.

— До чего докатиться, — сказал щ, — ушел в абраги, чтобы от солдатчины отвертеться, и на тебе, заставили маршировать и петь.

— Уйдем отсюда, Мосе-батоно, а то они и землю заставят нас копать, — Дата явно не шутил.

Мы долго не могли прийти в себя. Из чахлых домишек доносились песни, треньканье пандури и дробь доли. Это тянулось до самой ночи.

— Сегодня — что? У кого-нибудь день ангела или святой какой? Чего это все развеселились? — спросил Дата Асинету.

— Какие там ангелы и святые?

— А что с ними?

— Ничего! Оттого и поют.

Мы проглотили по куску хлеба, заснули и спали, пока ведьма Асинета не позвала нас к хозяину.

Дата поднялся неохотно, да и я тоже, но отказываться было нельзя.

Сетура возлежал на тахте, в своих пестрых подушках и мутаках. Возле него на скамеечке примостился Табагари с книгой на коленях. Это была та самая книга, из которой Сетура вычитывал утром толкования имен Абеля и Архипа. Табагари переворачивал страницы и что-то зудел своему повелителю. Сетура знаком пригласил нас сесть и обождать. Табагари — то ли ушел с ушами в свой талмуд, то ли за людей нас не считал, — но даже головы не поднял, когда мы вошли, а все шуршал страницами и талдычил себе под нос. Никто не предложил нам ни поесть, ни выпить. Оставалось только слушать Табагари.

— Ефимий, значит, добрый, — читал Табагари. — Это годится. Мелентий по-гречески будет заботливый, вот оно что. Вукол? Волопас. Это нам не надо. Ты и так табунщик, пастырь волов. Полиевкт… Хорошо… означает желаннейший… И Доментий годится — миротворец… Авессалом — еврейское имя — отец мира… Тихон — воистину хорошо! Очень, очень хорошо. Означает приносящий счастье. И вот еще одно… Каленик — блистательно победивший. Всего, значит, семь получается. Больше и не надо: Ефимий, Мелентий, Полиевкт, Доментий, Авессалом, Тихон и Каленик. Оставим их?

— Оставим.

— Сперва пусть запомнят имена, а после открою значение. Разом все равно не осилят. Пусть пока что зубрят.

Сетура поднял фуку, благословил. Когда Табагари ушел, Сетура сказал:

— Человек, взявший на себя заботу о народе, не должен знать ни сна, ни отдыха. Я приметил, некоторые моим попечительством стали злоупотреблять. Это так оставлять нельзя. Других за собой потянут, и все попадут в беду. Что в таком случае делать? Надо их прижать — вот что. Всех разом. У Какошки Табагари они живо выучат все имена, а после он их смыслу обучит. Надо самому придумать, чем занять ум своих людей, а то они без тебя найдут и неизвестно, какие еще накличут на себя несчастья.

Меня от его разглагольствований уже мутило, и, чтобы что-нибудь сказать, я выдавил из себя:

— А не спросят ли твои люди у Табагари, зачем им эти имена учить?

— А зачем им спрашивать? Он им наперед объяснит. Все эти имена — мои. Мало меня называть Архипом. Только зайдет речь обо мне — изволь все восемь имен назвать. Вот оно как.

— Я должен принести свои извинения, — поднялся Дата, — дурное самочувствие заставляет меня пойти отдохнуть.

Уйти вместе с Датой я не рискнул — боялся, Сетура разозлится. Просидел я у него довольно долго и ушел за полночь. Когда я обогнул дом и подошел к нашему балкону, то увидел Дату, который в накинутой на плечи бурке сидел, прислонясь к перилам, на ступеньках и смотрел в небо.

Я заснул сразу и не знаю, когда лег Дата. Чуть свет нас подняли удары колокола и суета во всем доме. Мы не стали дожидаться прихода Асинеты, оделись и вышли во двор, который быстро заполнялся народом, тут же выстраивавшимся в шеренги. Явился Како Табагари, поднялся на свой пень и, отбарабанив положенные молитвы, возвестил о семи именах, которыми отныне будет именоваться «отец и кормилец». Кто их не выучит, будет иметь дело с самим кормильцем, — пригрозил он. Во дворе долго молчали.

— Помоги выучить, а то пропадем! — прорезался у кого-то голос.

«…который есть Архип», — как это скажете, так стойте, дальше слушать меня!

— Даритель же хлеба нашего насущного, отец наш святой и благороднейший, который есть Архип… — прогудела толпа и смолкла.

— А дальше будет так: Ефимий, Мелентий, Полиевкт, Доментий, Авессалом, Тихон, Каленик и„как прежде, «да здравствует во веки веков».

Ничего не получалось. Не запоминали. И третий раз, и четвертый перечислял Табагари — все понапрасну, повторить не могли. Табагари рассвирепел.

— Как же так сразу, Како-батоно?!

— Разговорчики!

Опять затихли.

— Что эти имена означают, хоть это знаете?

— Знать не знаем!

— Откуда нам знать?

— С Архипом будет восемь, правильно? — спросил Табагари.

— Восемь разве?

— Восемь, восемь!

— Сейчас я вам сообщу, что означает каждое имя, и чтобы к вечеру знали наизусть — все, как один! Слушайте: Архип — начальник конюшни — это все знают.

— Знаем.

— А теперь слушать особо внимательно. Имена, которые я перечислил, означают: добрый, заботливый, желаннейший, миротворец, отец мира, приносящий счастье и блистательно победивший. Поняли?

— Так и выучим, Како-батоно! По-нашему, по-грузински — оно доходчивей.

— Молчать! Учите, как я сказал. Знать ничего не хочу.

— Поучи нас еще! Не обидь.

— Дай нам срок, Како-батоно! Такая премудрость, да в один раз!

— Да! Да! Срок нам надобен…

— Разговорчики! Никаких вам сроков. Я напишу на бумаге. Серапион умеет разбирать буквы, он вам и поможет.

Табагари отправился за бумагой.

— Пропали мы. Заставит таскать свою землю! Носить нам Серапионову долю! Никуда не денешься!

— Не имеет права! Раз буквы знает, пусть помогает! Не обязаны мы за него работать!

— Вот те на! Я сапожничать умею. Так что же, должен я бесплатно обувь твою тачать!

Шум поднялся такой, можно было подумать, Како Табагари собрался перевешать их всех.

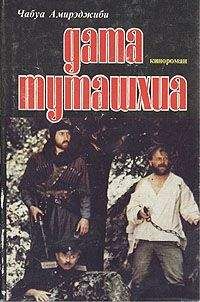

— Погодите! — закричал Дата Туташхиа, и народ притих. — Что с вами? На кого вы похожи! Поглядите только на себя. Горе вам, несчастные вы люди — похожи ли вы на людей? Во что превратили они вас, эта сволочь Сетура и сукин сын Табагари?

— Что он говорит, этот человек?

— Он говорит, что Сетура… что Табагари…

— Слыхано ли так говорить!

— Он беду на нас накличет…

Вдруг замолчали, сразу — все.

— Бей их! — завопил кто-то. И они набросились на нас, как свора взбесившихся псов. Дату огрели колом по спине, сбили с ног и кинулись на меня.

— Оружие у них!

У нас вырвали револьверы и били, пока сами не выбились из сил. Из конюшни вывели наших лошадей, нас привязали к ним и хлестнули по крупу что есть силы. Лошади проволокли нас по снегу шагов триста и стали. Мы долго не могли подняться. Наконец пришли в себя, кое-как распутали узлы, которыми были стянуты. Ни я, ни Дата не могли шевельнуть ни рукой, ни ногой. Не помню, как вскарабкались на лошадей. Еле доволоклись до места, где спрятали оружие. Один бог знает, чего нам стоило вытащить его из тайника. В горах много выше этих мест, я знал, были землянки гуртовщиков. Туда мы и поднялись.