– Александра, – оглянулся Ной Васильевич на ординарца. – Живо одевайся. Мчись за комитетчиками полка, штоб явились в штаб. Будем разбираться с комбатом Карнауховым. – И Карнаухову: – Идите в штаб.

Творилось нечто уму непостижимое…

Солдаты с оружием толпились на перроне, в зале ожидания вокзала, поджидая поезд на Петроград, и оттуда по Николаевской дороге на Москву или еще куда, только бы не задержаться в Гатчине.

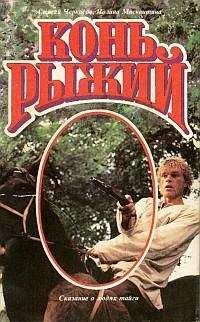

Напрасно надрывал глотку Ной, уговаривая солдат и казаков вернуться в полк, чтоб разъехаться честь честью, без стыда и позора, с демобилизационными документами, с харчевыми листами и без казенного оружия и прочих вещей, да не тут-то было: глухи и немы, как камни. Спрессовались в тугой кулак и ноль внимания на горластого Коня Рыжего, мол, кукиш тебе с маслом! Катись отселева.

– Выслуживается, рыжий, перед Совнаркомом!

– Чтоб ему звезду на лоб навешали!

А тут еще Санька протиснулся к Ною и вполголоса сказал:

– Нету комитетчиков.

– Как так нету?! – зыкнул Ной.

– Убегли. Чистое дело, смылись. Как Сазонов, так и Крыслов с Павловым. На конях удули. Куда они токо ускакали, лешии?

Вот когда Ной почувствовал, что у него ни силы, ни власти!

День выдался морозный, без мглы и тумана с Балтики, а Ною жарко – по хребтине соль выступила.

– Очумели вроде, – со вздохом признался, когда отошли от станции. – Надо поднять сотню Мамалыгина. Силою разоружить серых баранов!

Санька свистнул.

– Чего свистишь?

– Ищи ветра в поле! С Сазоновым удрал Мамалыгин.

Ной остановился и злющим взглядом пронзил Саньку.

– Истинный бог, смылись! – побожился ординарец. – Хучь сам иди проверь. Я и так весь в мыле, пока обежал казармы. Забыл сказать. Комиссар тебя ждет в штабе и ишшо ктой-то. Урядник оренбургский, Иван Христофорыч, тоже там. Просить будет за арестованных. Отпустил бы ты их! Как там не суди, хучь кричать на меня будешь, а стерву пулеметчицу я бы не стал спасать. Сколь матросов посекла, а потом и казаков.

Ной ничего не ответил, погрузился в думу, как камень в омут.

Так они прошли одну, другую улочку и повернули не в сторону штаба, а к гарнизонной тюрьме – одноэтажный каменный домик между двумя казармами.

Санька повеселел: пронял-таки Ноя Васильевича! Освободит казаков. Чтоб из-за шлюхи да еще в гарнизонке держать. Ее бы, гадюку, как вшу, щелкнуть надо, а не в наряды буржуйские выряжать.

Санька никак не мог смириться с потерею богатства, обнаруженного в тайнике. Правда, на его долю еще много добра осталось, да ведь неизвестно, что возьмет себе сам председатель. Шепнуть разве Терехову, чтоб он на прощанье с Гатчиной понаведался на квартиру телефонистки – Санькиной милашки, и там бы упокоил проститутку Дуньку. Нет, лучше не говорить. Ной Васильевич моментом раскроет, и тогда самому Саньке несдобровать, как сообщнику тереховских баламутов, расшатавших полк. Ох, лют Ной Васильевич! За измену – расстрел! А какую-то Дуньку спиной заслонил.

«Ишь, лежачую не бьют, – вспомнилось Саньке. – Раздавить бы ее гадину, как вшу!..»

Ной занялся делами арестованных – пятерых солдат и двух оренбуржцев – Терехова и Григория Петюхина.

Один из солдат арестован за изнасилование девчонки – патруль доставил. Приказал дело передать в трибунал без всякого промедления. Двое за воровство в каптерке.

– Отпустить. Пущай домой собираются.

Еще двое – за драку в казарме.

– Освободить. А казаков – ко мне. Разберусь.

Казаков привели в гимнастерках без ремней. Ной уставился на них жестким взглядом:

– Подумали? – спросил.

– Чево думать? – встряхнул взлохмаченной головой неломкий Терехов. – Мстишь за митинг, и все тут.

Ной оглянулся на начальника гарнизонной тюрьмы:

– Скажи, как по революционному закону положено, если в бой врываются без приказа командира, губят зазря воинов под огнем и фактически оказывают помощь не своим, а противнику?

Начальник тюрьмы без запинки ответил:

– Расстрел на месте. Или через трибунал – тоже расстрел. А разве эти казаки такое преступление сделали?

Ной сверкнул глазами:

– Про них нече толковать. Кабы учинили экое злодейство – не стояли бы здесь живыми.

Терехов не дрогнул, только жестче вычертил губы и сузил глаза, Петюхин что-то хотел сказать, но, выслушав ответ председателя начальнику, глубоко вздохнул и вытер тылом ладони пот со лба – пробрало.

– Так вот, казаки, – поднялся Ной. – Подумайте над тем, покель в живых пребываете. Отпусти их, начальник. Пущай метутся из полка обезоруженными! В Оренбурге у вас банды, не качнитесь сдуру к ним – без голов останетесь!

С тем и ушел из тюрьмы Ной со своим ординарцем.

Петюхин призадумался, а Терехов еще пуще раздулся злобою так, что матерков хватило ему до Оренбурга, и к себе в станицу довез – детишек перепугал, а жену-казачку ни за что, ни про что при встрече вздул плетью, чтоб силу мужа почувствовала. Не успев передохнуть после Гатчины, метнулся в банду, зверски истреблял большевиков, за что и произведен был мятежным генералом Дутовым из урядников… в есаулы!

Из кутузки Ной не пошел в штаб, где его поджидали комиссар Свиридов с Подвойским.

Был потом и митинг – горюшко! Никто никого не слушал – сплошной рев и гвалт: домой, домой, живо распускайте!..

А тут еще беда – ни продовольствия для солдат и казаков, ни фуража для коней – склады-то сгорели!..

Тридцать первого января приехал снова из Смольного Николай Ильич Подвойский, чтоб завершить демобилизацию полка.

Самым страшным для Ноя было решение о расстреле лошадей. Кони, кони! Казачьи кони! На махан пойдут для голодающих питерцев.

Коня рыжего, генеральского, отстоял. Передали малочисленному Гатчинскому гарнизону.

До вечера Ной занимался полковыми делами. Прощаясь с Подвойским, спросил про батальонщицу Евдокию Юскову. Да, он ее спас из-под расстрела, так и так, и матросам не отдал. Нельзя ли выдать ей документ, как тем батальонщицам, которых отпустили в Петрограде?

– Оформите ее через свой полк. Пусть едет домой без приключений.

Ной поблагодарил и ушел. Надобно сказать, что с того утра, как ординарец Санька спрятал Дуню в доме телефонистки, Ной не встречался со своей пленницей. И если Санька напоминал о ней – сердито отмахивался: не до нее!

Кровать ординарца Саньки была ободрана, мешки с добром из буржуйского тайника исчезли, и Саньки след простыл.

– Дезертировал, подлюга! – вскипел Ной и бегом на станцию.

Туда-сюда, нету ординарца, спрятался где-то. Ной сделал вид, что ушел со станции, а сам подкрался с другой стороны, затаился за углом и ждет. А вот и поезд показался из Пскова – платформы, платформы с дровами для замерзающего Питера. Глядь: бежит Санька по перрону, согнувшись под тяжестью двух мешков. Ной выхватил револьвер и выстрелил в небо:

– Ложись, гад! Изменщик!

Санька распластался на перроне, спрятавшись за туго набитыми мешками. Ной двинул его сапогом в зад.

– Ты знаешь, сволочь, что за измену на позиции в Восточной Пруссии я расстрелял полковника со всем штабом! Забыл! А ты дезертировать?! Подымайся! Именем революции укорочу твою дорогу.

Быть бы упокойиым ординарцу Саньке, если бы не подошел Подвойский с комиссаром Свиридовым. В чем дело? Ординарец дезертирует?

Санька почуял, что комиссар из Смольного может выручить:

– Из ума вышибло, истинный бог! Думщики, значится, сказывали, что председатель, Ной Васильевич, на службе остается, и меня захомутает. А я хворый! Помилосердствуйте!

Подвойский, понятно, не похвалил ординарца за дезертирство:

– За это на фронте, безусловно, расстреливают. Но сейчас, я думаю, командир простит вас. И если он вам сию минуту прикажет сопровождать его в бой – выполняйте неукоснительно. Или вы новобранец? Не фронтовик?

Санька обратился за помощью к комиссару:

– Иван Михеевич, за ради Христа, отпустите! Скажите ему, что не я вам первый обсказывал про батальонщицу тогда, а Дальчевский. С той поры житья мне никакого нету. Убьет меня Конь Рыжий. Помилосердствуйте!

Ной на некоторе время очумел, будто ушам не поверил! Так, значит, Санька выдал Дуню Юскову?

– Не-ет, ты не уедешь, пакость! – туго закрутил Ной, теперь его не остановит ни комиссар Свиридов, ни Подвойский, ни сам дух святой и сатана из преисподней. – Один раз становятся предателем, не запамятуй! Навьючивай мешки, живо! И отпущен ты будешь тогда, когда свой грязный хвост очистишь. Такоже.

Санька поплелся обратно со своей кладью, оправдываясь, что он ополоумел после побега комитетчиков, и что батальонщицу первый выдал Дальчевский. А он только после него не стерпел, сердце не выдержало, чтобы укрывать стерву, и что сам Ной Васильевич с того утра ни разу не навестил пулеметчицу, а значит, брезговал ею. И потому Санька решил, что Ной Васильевич плюнул на паскуду, и Санька отобрал у ней сегодня буржуйское добро – пущай таскается в своей шинельке и в солдатской амуниции, потому как тайник открыл не кто иной как Санька, и добром пользоваться ему.